Assestamento 2021

A.S. 2308 e A.S. 2309

| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |

|

|---|---|

| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |

| Titolo: | Rendiconto 2020 - Assestamento 2021 |

| Serie: | Progetti di legge Numero: 457 |

| Data: | 14/07/2021 |

Servizio Studi

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - ![]() @SR_Studi

@SR_Studi

Dossier n. 413

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706-5790 - * sbilanciocu@senato.it - ![]() @SR_Bilancio

@SR_Bilancio

Elementi di documentazione n. 10

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - ![]() @CD_bilancio

@CD_bilancio

Progetti di legge n. 457

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Parte I: Rendiconto 2020 (A.S. 2308)

1. Il Rendiconto generale dello Stato

6. I rilievi della Corte dei conti

Parte II: Assestamento 2021 (A.S. 2309)

1. L’assestamento del bilancio dello Stato

2. Le variazioni di competenza del bilancio dello Stato 2020 risultanti dal ddl di assestamento

3. Le variazioni di cassa del bilancio dello Stato 2021 risultanti dal ddl di assestamento

4. L’accertamento dei residui passivi

5. La relazione tecnica al disegno di legge di assestamento

Il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, che, all’articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell’anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione[1].

Ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 196/2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti:

1) il conto del bilancio, che espone l’entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;

2) il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L’esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, costituito dal conto consuntivo dell’entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero. In linea con la struttura del bilancio, il conto consuntivo finanziario della spesa espone i dati di bilancio secondo l’articolazione per missioni e programmi. Per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

La gestione di competenza evidenzia l’entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell’esercizio finanziario.

La gestione di cassa evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato nonché quelle rimaste da versare e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali nonché le spese ancora rimaste da pagare.

Nella gestione dei residui vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti. Il conto del bilancio comprende inoltre il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Un apposito allegato tecnico, predisposto per il conto consuntivo di ogni Ministero, espone i risultati disaggregati per le unità elementari di bilancio che sono comprese in ciascuna unità di voto, che costituiscono la voce contabile ai fini della gestione e rendicontazione. Fino all’introduzione delle azioni, le unità elementari sono costituite dai capitoli.

Il Rendiconto presenta altresì l’articolazione dei programmi di spesa in azioni - introdotte per la prima volta nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 - le quali peraltro, essendo attualmente adottate in via sperimentale, rivestono carattere meramente conoscitivo ai sensi dell'articolo 25?bis, comma 7, della legge n. 196/2009.

Le azioni - individuate con il D.P.C.M. 14 ottobre 2016 ed adottate a partire dall’esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione sull'efficacia delle azioni, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La prima Relazione è stata presentata al Parlamento il 12 ottobre 2018 (Doc. XXVII, n. 2). La seconda Relazione è stata presentata il 17 luglio 2019 (Doc. XXVII, n. 7).

Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio. Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

Il 2020 è il quarto esercizio finanziario in cui, in via sperimentale, è stata introdotta l’azione come ulteriore livello di articolazione dei programmi di spesa.

In appendice al conto del bilancio, i dati di consuntivo della spesa sono classificati, con riferimento a ciascun Ministero, anche in relazione all’analisi economica (ripartizione delle entrate e delle spese per categorie economiche).

L’esame parlamentare del conto del bilancio costituisce la verifica, nella forma della legge di approvazione del rendiconto medesimo, del fatto che, in sede di gestione, il Governo abbia eseguito lo schema di previsione per l’entrata e di autorizzazione per la spesa nei termini preventivamente stabiliti con la legge di bilancio. In termini finanziari, viene in tal modo fissato – approvando con legge il risultato della gestione annuale del bilancio – il flusso della gestione dei conti statali, anche al fine di consentire il passaggio dalla precedente legge di bilancio al futuro bilancio previsionale.

La previsione di bilancio a legislazione vigente per il 2022, che verrà presentato a ottobre 2021, assumerà, infatti, come base di riferimento per la valutazione dei residui passivi, le risultanze definitive contenute nel rendiconto 2020 in esame, come iscritti nel disegno di legge di assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2021 (A.S. 2309)[2]. Il conto del bilancio, pertanto, nel certificare la gestione dell’anno finanziario precedente, costituisce la base contabile sulla quale si adeguano le autorizzazioni di cassa dell’anno in corso (assestamento) e si costruiscono le previsioni per il nuovo progetto di bilancio a legislazione vigente.

In attuazione dell’articolo 35, comma 2, della legge n. 196/2009, al Rendiconto generale dello Stato è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, che espone le risultanze della gestione per le entrate e per la spesa, elaborata in modo confrontabile con la corrispondente Nota al bilancio di previsione. Per la spesa, essa è articolata per missioni e programmi, ed illustra:

§ per ciascun programma, con riferimento alle azioni sottostanti, i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali (indicate a bilancio) e quelle finali indicate nel Rendiconto, tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio;

§ l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa al bilancio, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità riscontrate.

La Nota integrativa consente, in sostanza, di valutare l’operato delle Amministrazioni centrali dello Stato e di fornire informazioni utili alla definizione del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sia in termini di allocazione delle risorse, sia di valutazione della congruità degli stanziamenti assegnati a ciascun Programma e degli obiettivi ad esso associati.

Il Rendiconto generale dello Stato è, inoltre, corredato:

§ del Rendiconto economico (art. 36, comma 5, legge di contabilità), che espone le risultanze economiche per ciascun Ministero, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato.

Per la rilevazione dei costi, e la conseguente elaborazione del documento, le Amministrazioni si avvalgono del sistema di contabilità economica analitica che consente l’imputazione dei costi secondo le tre ottiche: destinazione, responsabilità e natura di costo. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale F[3].

§ di una relazione illustrativa, allegata alla relazione al conto del bilancio, delle risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato) (art. 36, comma 6);

§ di un apposito allegato conoscitivo in cui sono illustrate, con riferimento alle entrate finalizzate per legge, per ciascun Ministero e per unità elementare del bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio in relazione ai servizi e alle attività prestati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa (art. 36, comma 6?bis, legge n. 196/2009[4]).

Si sottolinea, infine, che, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, art. 34, in materia di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, a partire dall’esercizio finanziario 2019, è stato introdotto il nuovo concetto di impegno pluriennale “ad esigibilità”, in base al quale l’assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili (quando vengono a scadenza).

Il 2020 è il secondo esercizio finanziario in cui sono stati assunti impegni di spesa imputati agli esercizi successivi. Di conseguenza le risorse imputate alle annualità dal 2020 in poi possono, di fatto, risultare dalla somma di impegni assunti sia nel 2019 sia nel 2020.

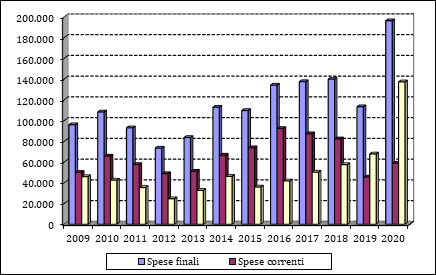

Nella Relazione al Rendiconto si evidenzia che nel complesso gli impegni assunti nel 2020 con esigibilità attribuita allo stesso 2020 ammontano a poco più di 1.076 miliardi di euro, sostanzialmente in linea, in termini di capacità di impegno, al valore registrato nel 2019 (94,5%). Tuttavia considerando il volume totale degli impegni assunti nel 2020 con esigibilità imputabile anche agli esercizi successivi, il ricorso all’IPE ha determinato un ammontare complessivo di risorse impegnate fino al 2045 pari a circa 2.796 miliardi di euro, con un andamento in flessione della capacità di impegno negli esercizi successivi al 2020, decrescendo dal 2020 al 2021 di quasi i 2/3 (dal 94,5% al 33%), per poi scendere ancora fino al 15,9% nel 2026. Osservando i singoli titoli di spesa emerge che la diminuzione dal 2021 in poi è imputabile principalmente alle spese finali: l’effetto si deve prevalentemente alle spese correnti e, in misura lievemente minore, alle spese in conto capitale le cui capacità di impegno diminuiscono rapidamente già a partire dal 2021. A partire dal 2020, peraltro, la capacità di impegno delle spese in conto capitale risulta essere sempre superiore a quella delle spese correnti.

Ricorso a strumenti di flessibilità di bilancio in fase gestionale

La legge di contabilità prevede strumenti di flessibilità di bilancio in fase gestionale, con la facoltà di rimodulare con atti amministrativi l’allocazione iniziale delle risorse iscritte in bilancio senza ulteriori interventi legislativi.

Il ricorso alle varie forme di flessibilità di bilancio si rende indispensabile, si legge nella Relazione illustrativa, nei casi in cui, successivamente all’approvazione parlamentare del bilancio di previsione, il verificarsi di eventi imprevisti rende l’allocazione delle risorse non più appropriata in relazione agli obiettivi; in altri casi, la disponibilità di un adeguato margine di flessibilità rappresenta un elemento indispensabile per il razionale impiego delle risorse nell’ambito di una medesima Amministrazione, anche tenuto conto dell’entità delle manovre di finanza pubblica che incidono sul bilancio dello Stato.

La Tavola 18 allegata alla relazione illustrativa del disegno di legge in esame (pag. 45, A.S. 2308) fornisce il quadro complessivo dell’adozione delle varie facoltà: in particolare, la tavola riporta, per gli anni dal 2016 al 2020 e per ciascuna tipologia di decreto, il numero degli atti che hanno fatto ricorso alle nuove forme di flessibilità e le relative risorse finanziarie movimentate nel complesso.

Dalla citata tabella emerge che, nonostante si registri una flessione nel 2020 del numero complessivo dei decreti di variazione, risulta consolidata la crescita del numero di atti con cui si applicano le nuove forme di flessibilità. Tale numero, che nel 2018 raggiungeva la quota di 567 (in aumento del 9% rispetto al 2017), poi cresciuto nel 2019 a 715 (in aumento del 26% rispetto al 2018), nel 2020 raggiunge la quota di 735 (in aumento del 2,8% rispetto al 2019), che rappresenta il 35,8% del totale dei decreti (32,3% nel 2019). Ciò anche grazie all’ampliamento della flessibilità che può essere attuata con i decreti direttoriali, a seguito dell’introduzione delle azioni, nonché a partire dal 2019, in via sperimentale, anche con Decreti del Ragioniere Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 4-quater, co. 2, del D.L. n. 32/2019, al fine di semplificare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, prima attuate con Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze[5].

Ambiti di flessibilità nella fase gestionale

La possibilità di effettuare variazioni di stanziamenti di bilancio nel corso della gestione tra unità di voto, con decreti del Ministro competente o del Ministro dell’economia, da comunicare alla Corte dei conti, è prevista dalla legge di contabilità al fine di dare alle amministrazioni la possibilità, da un lato, di modulare le risorse assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa e, dall’altro, di assicurare una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e velocizzare i pagamenti, in linea con i tempi previsti dalle norme vigenti.

Questa flessibilità di tipo gestionale – disciplinata dai commi da 4 a 4?sexies dell'articolo 33 della legge n. 196/2009, introdotti con il D.Lgs. n. 90/2016 – è tuttavia limitata nell’ambito di ciascuno stato di previsione e soltanto tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, con esclusione dei fattori legislativi[6]. Più in particolare, la legge di contabilità consente variazioni compensative, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili:

a. tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma, nell'ambito di uno stesso stato di previsione da parte del Ministro competente, con proprio decreto da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, previa verifica del Ministero dell'economia - RGS. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti (co. 4);

b. tra gli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con decreti direttoriali previa verifica del Ministero dell'economia e finanze - RGS. Anche in questo caso è ribadito il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti (co. 4?bis);

c. tra gli stanziamenti di bilancio iscritti nella categoria 2 "Consumi intermedi" e nella Categoria 21 "Investimenti fissi lordi", nell'ambito di ciascuno stato di previsione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, fermo restando il divieto di utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti (comma 4?ter dell'art. 33). Solo nel caso in cui le variazioni compensative abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio, queste possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti (co. 4?quater);

d. di sola cassa, tra unità elementari di bilancio di uno stesso stato di previsione, con decreto del Ministro competente da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS. Tale facoltà è concessa al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti (co. 4-quinqies);

e. variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa necessarie alla ripartizione, anche tra amministrazioni diverse, dei Fondi da ripartire istituiti per legge, da operare con decreti del Ministro dell'economia e finanze (co. 4?sexies).

In via sperimentale, per gli anni 2019-2022, per semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, è stato peraltro previsto che le variazioni di bilancio di cui commi 4-ter (consumi intermedi e investimenti fissi lordi) e 4-sexies (fondi da ripartire) vengano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale (articolo 4-quater del D.L. n. 32/2019, come prorogato dall’art. 15, comma 5, del D.L. n. 77/2021).

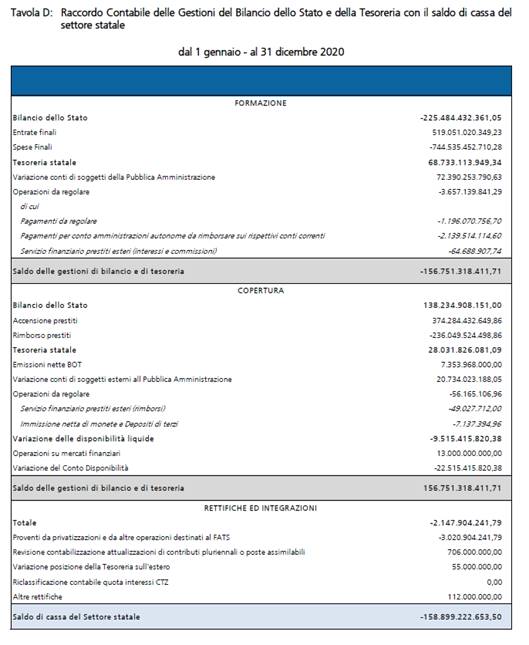

Gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l’esercizio finanziario 2020 e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate2[7] e il totale di tutte le spese impegnate3F[8], che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro (cfr. più diffusamente sul punto il § 3).

L’articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2020, un disavanzo di 324.242,8 milioni di euro.

L’articolo 5 reca l’approvazione:

§ dell’Allegato n. 1[9] contenente l’elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal “Fondo di riserva per le spese impreviste”F[10];

§ dell’Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

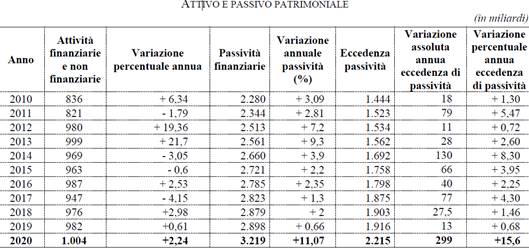

L’articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di circa 1.004,1 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219,4 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi.

Infine, l’articolo 7 dispone l’approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Nella tavola seguente sono esposti i saldi del bilancio dello Stato registrati a consuntivo nel 2020, in termini di competenza, posti a confronto con le previsioni iniziali di bilancio e con quelle definitive, nonché con i saldi relativi all’esercizio precedente. I dati sono esposti al lordo delle regolazioni contabili11F[11].

I saldi di competenza

(dati in milioni di euro)

|

|

2019 |

Differenza 2020/2019 |

|||

|

|

Consuntivo |

Previsioni iniziali |

Previsioni definitive |

Consuntivo |

|

| Operazioni finali |

|||||

| Entrate finali |

605.584 |

583.989 |

537.333 |

569.208 |

-36.376 |

| Spese finali |

603.287 |

662.584 |

874.984 |

840.074 |

236.787 |

| Operazioni complessive* |

|||||

| Entrate complessive |

865.993 |

897.424 |

1.067.160 |

943.492 |

77.499 |

| Spese complessive |

823.178 |

897.424 |

1.138.720 |

1.076.086 |

252.908 |

| SALDI |

|||||

| Saldo netto da finanziare |

2.297 |

-78.595 |

-337.651 |

-270.867 |

-273.164 |

| Risparmio pubblico |

49.972 |

-25.724 |

-170.443 |

-105.423 |

-155.395 |

| Ricorso al mercato |

-217.594 |

-313.435 |

-601.387 |

-506.878 |

-289.284 |

N.B.: Dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

* comprensive delle spese per il rimborso di prestiti e dell’accensione di prestiti.

Nel suo insieme, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2020 un peggioramento di tutti i saldi rispetto ai risultati differenziali registrati nell’esercizio 2019, nonché rispetto alle previsioni iniziali

In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2020 un valore negativo di circa 270,9 miliardi, con un peggioramento di oltre 273,2 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2019, anno in cui, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, si era invece registrato un accreditamento netto del valore di 2,3 miliardi.

Tale peggioramento, frutto di una diminuzione delle entrate finali (circa del 6%) e di un significativo aumento delle spese finali (di quasi di 40%), è stato determinato dai provvedimenti urgenti adottati nel corso dell’esercizio aventi natura straordinaria per far fronte alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale emergenza ha reso infatti necessario un progressivo aggiornamento dei saldi programmatici che è stato attuato nel corso dell’esercizio 2020 tramite successivi scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento.

Il peggioramento del saldo, se confrontato con le previsioni iniziali che indicavano un valore negativo del saldo di -78,6 miliardi, è pari a circa 192,3 miliardi.

Anche il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale), che si attesta nel 2020 a -105,5 miliardi, denota un peggioramento di 155,4 miliardi rispetto al 2019. Tale situazione si è determinata a causa di un aumento delle spese correnti (+117,4 miliardi), contestuale ad un decremento del complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (-38 miliardi). Il peggioramento è di oltre 65 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali.

Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2020 a -506,9 miliardi, evidenziando un peggioramento di 289,3 miliardi rispetto al 2019 e di 193,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali.

I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l’anno finanziario 2020 (legge n. 160/2019) – che erano stati indicati inizialmente, rispettivamente, in -79.500 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in -314.340 milioni di euro per il ricorso al mercato – sono stati progressivamente aggiornati nel corso dell’esercizio finanziario dai provvedimenti di urgenza adottati per far fronte alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel complesso, gli scostamenti di bilancio - presentati nel corso dell’esercizio 2020 dal Governo alle Camere e da queste approvati con apposite risoluzioni - hanno rideterminato i limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, rispettivamente, a -341.000 e -599.840 milioni di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2020, i quali denotano, infatti, per entrambi i saldi, un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni definitive, comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento.

I provvedimenti che hanno aggiornato i risultati differenziali del bilancio dello Stato nel corso del 2020 sono stati i seguenti:

- il DL 18/2020 (c.d. DL “Cura Italia”), che ha disposto una variazione di -25 miliardi di euro dei valori programmatici del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato;

- DL 34/2020 (c.d. DL Covid “Rilancio”), che ha disposto una ulteriore variazione di -155,33 miliardi di euro dei saldi programmatici;

- il DL 104/2020 (c.d. DL Covid “Agosto”), che ha disposto una ulteriore variazione di -76,17 miliardi di euro di competenza (che tiene conto sia dello scostamento di bilancio autorizzato a luglio 2020 che degli effetti del deterioramento del quadro macro illustrato nel DEF 2020 che sono stati recepiti in bilancio con il provvedimento di assestamento);

- il DL 157/2020 (c.d. DL “Ristori Quater”), confluito come emendamento nella legge 176/2020 di conversione del DL “Ristori 1” (DL 137/2020), insieme al DL “Ristori Bis” (DL 149/2020) e al DL “Ristori Ter” (DL 154/2020), che ha disposto una ulteriore variazione di -5 miliardi di euro di competenza ai saldi programmatici.

La tavola che segue riporta l’evoluzione del saldo netto da finanziare e al risparmio pubblico nel periodo 2009-2020 (accertamenti o impegni).

Gestione di competenza – valori assoluti (miliardi di euro)

|

|

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

| Entrate finali |

507,8 |

505,3 |

521,7 |

545,8 |

554,0 |

550,2 |

569,6 |

581,3 |

583,0 |

591,6 |

605,6 |

569,2 |

| Spese finali |

540,5 |

526,9 |

520,8 |

535,0 |

528,0 |

603,0 |

611,1 |

592,4 |

612,1 |

611,6 |

603,3 |

840,1 |

| Risparmio pubblico |

23,6 |

28,7 |

46,1 |

48,5 |

39,7 |

18,4 |

?9,0 |

27,8 |

31,6 |

27,4 |

50,0 |

?105,4 |

| Saldo netto da finanziare |

?32,7 |

?21,6 |

0,9 |

10,8 |

?28,0 |

?52,8 |

?41,5 |

?11,1 |

?29,1 |

?20,0 |

2,3 |

?270,9 |

La tavola evidenzia come, dopo i valori elevati del 2009, il saldo netto da finanziare (in termini di competenza) sia andato via via riducendosi, per tornare poi a negli anni 2013-2014, in coincidenza con l’avvio di misure volte al contrasto di una fase ciclica molto negativa: tra le più rilevanti, il pagamento dei debiti della PA avviato con il D.L. 35/2013, il bonus Irpef introdotto dal D.L. 66/2014, gli sgravi contributivi introdotti con la Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014). Nel 2016, pur mantenendosi un’impostazione di politica fiscale non restrittiva, il saldo netto da finanziare ha registrato un netto miglioramento dovuto - oltre che al ritorno ad un segno positivo nel tasso di crescita del PIL – ad una crescita degli accertamenti di entrate tributarie (+11,6 miliardi) combinata ad una sensibile diminuzione delle spese finali (-18,7 miliardi). Nel 2017 il saldo netto da finanziare registra nuovamente un peggioramento (+18 miliardi rispetto al 2016), dovuto ad una crescita delle spese finali (+19,6 miliardi, riconducibile principalmente alle disposizioni a tutela del settore creditizio) a fronte di un più ridotto incremento delle entrate finali (+1,6 miliardi). Nel 2018, il saldo torna a registrare un miglioramento (-9,1 miliardi rispetto al 2017), dovuto al notevole incremento delle entrate finali (+8,6 miliardi), fino a raggiungere, nel 2019, un valore positivo, con un dato di accreditamento netto di +2,3 miliardi. I risultati del 2020 evidenziano il netto peggioramento dei saldi legato all’emergenza sanitaria, dovuto al forte aumento delle spese finali (+236,8) e ad una diminuzione delle entrate finali (-36,4 miliardi).

Nella tavola seguente sono esposti i dati relativi alla gestione di competenza delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario 2020, a raffronto con le previsioni iniziali (A), risultanti dal bilancio di previsione per il 2020, e con le previsioni definitive (B). La tabella evidenzia altresì gli scostamenti determinatisi nel corso della gestione rispetto alle previsioni definitive. I dati sono altresì posti a raffronto con i risultati relativi all’esercizio finanziario precedente.

Dati di competenza – Esercizio 2020

(dati in milioni di euro)

|

2019 |

2020 |

Differenza |

Variazioni % |

|||

| Consuntivo |

Previsioni iniziali |

Previsioni definitive |

Consuntivo |

Differenza |

|||

| ENTRATE |

|||||||

| Entrate tributarie |

513.990 |

513.601 |

462.925 |

480.774 |

17.849 |

-33.216 |

-6,5 |

| Entrate extratributarie |

89.463 |

68.071 |

70.224 |

84.673 |

14.449 |

-4.790 |

-5,4 |

| Totale entrate correnti |

603.453 |

581.673 |

533.149 |

565.447 |

32.298 |

-38.006 |

-6,3 |

| Alienaz., ammort., riscoss. |

2.132 |

2.316 |

4.184 |

3.761 |

-423 |

1.629 |

76,4 |

| Entrate finali |

605.584 |

583.989 |

537.333 |

569.208 |

31.875 |

-36.376 |

-6,0 |

| Accensione prestiti |

260.409 |

313.435 |

529.828 |

374.284 |

-155.544 |

113.875 |

43,7 |

| Entrate complessive |

865.993 |

897.424 |

1.067.160 |

943.492 |

-123.668 |

77.499 |

8,9 |

| SPESE |

|||||||

| Spese correnti |

553.480 |

607.397 |

703.592 |

670.870 |

-32.722 |

117.390 |

21,2 |

| Spese conto capitale |

49.806 |

55.186 |

171.392 |

169.204 |

-2.188 |

119.398 |

239,7 |

| Spese finali |

603.287 |

662.584 |

874.984 |

840.074 |

-34.910 |

236.787 |

39,2 |

| Rimborso prestiti |

219.891 |

234.840 |

263.735 |

236.011 |

-27.724 |

16.120 |

7,3 |

| Spese complessive |

823.178 |

897.424 |

1.138.720 |

1.076.086 |

-62.634 |

252.908 |

30,7 |

| - |

|||||||

| Saldo netto da finanziare |

2.297 |

-78.595 |

-337.651 |

-270.867 |

66.784 |

-273.164 |

|

(*) Maggiori o minori entrate - economie o maggiori spese.

N.B.: Dati al lordo delle regolazioni debitorie.

Come evidenziato nella Tabella, il peggioramento del saldo netto da finanziare, di cui si è detto sopra, discende da una gestione di competenza 2020 che evidenzia un aumento considerevole degli impegni delle spese finali di quasi il 40% (+236,8 miliardi) ed una diminuzione degli accertamenti di entrate finali (-36,4 miliardi) rispetto all’anno precedente.

Rispetto ai corrispondenti dati dell’anno 2019, a livello di operazioni finali, si registra, infatti, in termini di accertamenti e impegni, una diminuzione delle entrate e un significativo aumento delle spese (di quasi il 40%), mentre a livello di operazioni complessive si osserva un aumento delle entrate e, in misura molto più rilevante, delle spese.

Guardando invece alle entrate complessive (comprensivi delle entrate per accensione di prestiti), l’entità degli accertamenti, pari a circa 943 miliardi di euro, è risultata invece in crescita rispetto al 2019 (circa +77,5 miliardi), grazie alla dinamica positiva degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti (+113,9 miliardi rispetto al 2019).

L’incidenza sul Pil degli accertamenti complessivi è pari al 57,1 per cento, in netto aumento rispetto a quanto fatto registrare lo scorso anno (48,4 per cento del Pil nel 2019).

Dal lato della spesa, la grande crescita degli impegni nel 2020 – sia finali che complessivi, questi ultimi passati da 823,2 miliardi del 2019 a 1.076,1 miliardi di euro del 2020 - è frutto dell’adozione di misure volte a fronteggiare l’emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19, che hanno prodotto forti impatti in termini di espansione della spesa pubblica.

La gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 569,2 miliardi (corrispondenti a circa il 106 per cento delle previsioni definitive, stimate in 537,3 miliardi).

Entrate di competenza – Esercizio 2020

(dati in milioni di euro)

|

2019 |

2020 |

Differenza |

Variazioni % |

|||

| Consuntivo |

Previsioni iniziali |

Previsioni definitive |

Consuntivo |

Differenza |

|||

| Entrate tributarie |

513.990 |

513.601 |

462.925 |

480.774 |

17.849 |

-33.216 |

-6,5 |

| Entrate extratributarie |

89.463 |

68.071 |

70.224 |

84.673 |

14.449 |

-4.790 |

-5,4 |

| Totale entrate correnti |

603.453 |

581.673 |

533.149 |

565.447 |

32.298 |

-38.006 |

-6,3 |

| Alienaz., ammort., riscoss. |

2.132 |

2.316 |

4.184 |

3.761 |

-423 |

1.629 |

76,4 |

| Entrate finali |

605.584 |

583.989 |

537.333 |

569.208 |

31.875 |

-36.376 |

-6,0 |

| Accensione prestiti |

260.409 |

313.435 |

529.828 |

374.284 |

-155.544 |

113.875 |

43,7 |

| Entrate complessive |

865.993 |

897.424 |

1.067.160 |

943.492 |

-123.668 |

77.499 |

8,9 |

N.B.: Dati al lordo delle regolazioni debitorie.

La gestione di competenza del bilancio ha dato come risultati accertamenti per entrate finali (569,2 miliardi), in diminuzione rispetto al dato del 2019, del 6 per cento. Risultano in diminuzione sia le entrate tributarie (-6,5%) sia quelle extratributarie (-5,4 %).

Se confrontate con le previsioni definitive (537,3 miliardi), le entrate finali risultano invece in aumento del 5,9 per cento (+31,9 miliardi).

Le entrate complessive si attestano a 943,5 miliardi (+77,5 miliardi rispetto al 2019), grazie all’andamento delle entrate per accensione di prestiti, che presentano un incremento del 43,7% rispetto al 2019.

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2020-2019 relativo all'andamento delle entrate finali accertate, si rileva innanzitutto la significativa riduzione per gli accertamenti delle entrate tributarie (-33,2 miliardi).

Le entrate tributarie (che si sono attestate a 480,8 miliardi) sono risultati superiori rispetto alla previsione definitiva (+17,9 miliardi), ma in riduzione rispetto alla previsione iniziale (513,6 miliardi).

Nel comparto tributario registrano una considerevole contrazione, rispetto al 2019, le entrate relative alle tasse e imposte sugli affari (circa – 20 miliardi, -10,7%), quelle sulle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane (-5,2 miliardi, -15%) e quelle sul lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (quasi – 5 miliardi, -34,1%).

Tra le entrate extratributarie si evidenzia la riduzione di quelle derivanti da recuperi, rimborsi e contributi (-5,5 miliardi, -12,2%).

In considerazione della particolarità dell’esercizio 2020, caratterizzato dalle manovre di bilancio in conseguenza dell’epidemia da Covid 19, appare opportuno effettuare qualche considerazione in relazione alle previsioni delle entrate complessive.

Rispetto al dato iniziale del bilancio di previsione (897,4 miliardi), in termini di competenza, l’adozione di norme e provvedimenti durante la gestione dell’esercizio 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria, ha determinato una previsione definitiva delle entrate complessive pari a 1.067 miliardi in termini di competenza (+169,7 miliardi).

In rapporto al PIL, l’ammontare delle previsioni definitive in competenza rappresenta nel 2020 il 64,6% del Pil, a fronte del 49% del 2019.

L’aumento delle previsioni definitive delle entrate complessive rispetto alle previsioni iniziali (+18,9 per cento) dipende, tuttavia, esclusivamente, dalle entrate per accensione di prestiti.

Mentre, infatti, le previsioni delle entrate per accensione di prestiti hanno fatto registrare un aumento del 69 per cento, determinandosi a circa 530 miliardi in conto competenza (con una variazione di +216 miliardi rispetto alle previsioni iniziali), le previsioni definitive delle entrate finali sono diminuite di circa l’8 per cento (537,3 miliardi rispetto ai 584 miliardi di previsioni inziali).

A consuntivo, le entrate finali si sono attestate a 569,2 miliardi, in aumento del 5,9 per cento rispetto alle previsioni definitive, mentre gli accertamenti relativi alla accensione prestiti, pari a 374,3 miliardi, hanno presentato una forte diminuzione rispetto alle previsioni definitive (529.828 milioni, circa -30%).

Le entrate complessive si sono attestate a 943,5 miliardi, in diminuzione rispetto alle previsioni definitive, ma in aumento rispetto a quelle iniziali.

Rispetto al dato 2019 le entrate complessive aumentano dell’8,9 per cento, +77,5 miliardi (da 866 a 943,5 miliardi), in conseguenza dell’aumento delle accensioni di prestiti (+43,7%), che passano da 260,4 a 374,3 miliardi.

Analisi economica delle entrate accertate negli esercizi 2018?2020

(milioni di euro)

| Tributi |

2018 |

2019 |

2020 |

Var. % 2020/2019 |

| Entrate tributarie |

501.300 |

513.990 |

480.774 |

-6,5 |

| - Imposte sul patrimonio e sul reddito |

262.614 |

269.346 |

266.197 |

-1,2 |

| - Tasse ed imposte sugli affari |

179.686 |

184.358 |

164.645 |

-10,7 |

| - Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane |

34.308 |

34.633 |

29.450 |

-15,0 |

| - Monopoli |

10.617 |

10.692 |

10.627 |

-0,6 |

| - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco |

14.075 |

14.961 |

9.855 |

-34,1 |

| Entrate extra-tributarie |

88.111 |

89.463 |

84.673 |

-5,4 |

| - Proventi speciali |

943 |

916 |

709 |

-22,6 |

| - Proventi di servizi pubblici minori |

29.947 |

32.152 |

34.074 |

6,0 |

| - Proventi dei beni dello Stato |

302 |

339 |

345 |

1,8 |

| - Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni |

2.545 |

3.323 |

3.266 |

-1,7 |

| - Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro |

4.449 |

4.761 |

3.999 |

-16,0 |

| - Recuperi, rimborsi e contributi |

47.224 |

45.171 |

39.663 |

-12,2 |

| - Partite che si compensano nella spesa |

2.699 |

2.801 |

2.616 |

-6,6 |

| ENTRATE CORRENTI |

589.411 |

603.453 |

565.477 |

-6,3 |

| Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti |

2.201 |

2.132 |

3.761 |

76,4 |

| - Vendita di beni ed affrancazione di canoni |

43 |

39 |

49 |

25,6 |

| - Ammortamento di beni patrimoniali |

381 |

469 |

444 |

-5,3 |

| - Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro |

1.776 |

1.624 |

3.268 |

101,2 |

| ENTRATE FINALI |

591.612 |

605.584 |

569.238 |

-6,0 |

| Accensione di prestiti |

249.066 |

260.409 |

374.284 |

43,7 |

| ENTRATE COMPLESSIVE |

840.677 |

865.993 |

943.492 |

8,9 |

N.B.: Dati al lordo delle regolazioni debitorie.

Analizzando le principali imposte, si registra – rispetto al 2019 - una riduzione del gettito da IVA (-16,5 miliardi, -10,9%), delle imposte sui redditi (-5,2 miliardi, -3,1%), dell’accisa e imposta erariale sugli oli minerali (-4,3 miliardi, -16,4 %) e delle imposte gravanti sui giochi (-3,3 miliardi, -48,3%). Una significativa variazione in aumento riguarda le imposte sostitutive, cha passano da 15,1 miliardi del 2019 a 19,6 miliardi (+30,6%).

Andamento delle principali imposte - Accertamenti

(milioni di euro)

|

|

2018 |

2019 |

2020 |

Var. % 2020/2019 |

| Entrate tributarie, di cui: |

501.300 |

513.990 |

480.774 |

- 6,5 |

| Entrate ricorrenti: |

498.128 |

510.675 |

477.957 |

- 6,4 |

| 1 - Redditi |

195.799 |

201.840 |

195.600 |

- 3,1 |

| 2 - Reddito delle società |

38.352 |

39.569 |

38.214 |

- 3,4 |

| 3 - Imposte sostitutive |

16.311 |

15.079 |

19.653 |

30,3 |

| 4 - Altre imposte dirette |

9.840 |

10.366 |

10.381 |

0,1 |

| 5 – Iva |

155.453 |

160.667 |

143.114 |

- 10,9 |

| 6 - Registro, bollo e sostitutive |

12.716 |

12.139 |

11.233 |

- 7,5 |

| 7 - Accisa e imposta erariale sugli oli minerali |

26.155 |

26.238 |

21.933 |

- 16,4 |

| 8 - Accisa e imposta erariale su altri prodotti |

8.082 |

8.336 |

7.469 |

- 10,4 |

| 9 - Imposte sui generi di monopolio |

10.616 |

10.691 |

10.626 |

- 0,6 |

| 10 - Lotto |

7.568 |

7.624 |

5.948 |

- 22,0 |

| 11 - Imposte gravanti sui giochi |

6.146 |

6.934 |

3.582 |

- 48,3 |

| 12 - Lotterie ed altri giochi |

318 |

365 |

269 |

- 26,3 |

| 13 -Altre imposte indirette |

10.771 |

10.826 |

9.934 |

- 8,2 |

| Entrate non ricorrenti: |

3.172 |

3.315 |

2.817 |

- 15,0 |

| 1 - Imposte sostitutive |

1.647 |

2.180 |

2.104 |

- 3,5 |

| 2 - Altre imposte dirette |

281 |

49 |

12 |

- 75,5 |

| 3 - Condoni dirette |

384 |

263 |

233 |

- 11,4 |

| 4 - Altre imposte indirette |

842 |

805 |

459 |

- 43,0 |

| 5 - Condoni indiretti |

18 |

18 |

10 |

- 44,4 |

Come sopra ricordato, l’esercizio 2020 si è caratterizzato per l’adozione di misure volte a fronteggiare l’emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19, che hanno prodotto forti impatti in termini di espansione della spesa pubblica.

Gli impegni per spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, sono passati da 603,3 miliardi di euro del 2019 a 840,1 miliardi di euro del 2020, in crescita del 39,2 per cento rispetto al 2019, per un ammontare di circa 237 miliardi, raggiungendo una incidenza sul PIL del 50,9 per cento.

Spese di competenza – Esercizio 2020

(dati in milioni di euro)

|

2019 |

2020 |

Differenza |

Variazioni % |

|||

| Consuntivo |

Previsioni iniziali |

Previsioni definitive |

Consuntivo |

Differenza |

|||

| Spese correnti |

553.480 |

607.397 |

703.592 |

670.870 |

-32.722 |

117.390 |

21,2 |

| Spese conto capitale |

49.806 |

55.186 |

171.392 |

169.204 |

-2.188 |

119.398 |

239,7 |

| Spese finali |

603.287 |

662.584 |

874.984 |

840.074 |

-34.910 |

236.787 |

39,2 |

| Rimborso prestiti |

219.891 |

234.840 |

263.735 |

236.011 |

-27.724 |

16.120 |

7,3 |

| Spese complessive |

823.178 |

897.424 |

1.138.720 |

1.076.086 |

-62.634 |

252.908 |

30,7 |

N.B.: Dati al lordo delle regolazioni debitorie

Tale incremento riguarda sia le spese correnti che quelle in conto capitale.

In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 670,9 miliardi di euro, in forte aumento (+117,4 miliardi) rispetto al 2019, così come gli impegni di spesa in conto capitale, che hanno registrato una crescita rispetto al 2019 di 119,4 miliardi, assestandosi a 169,2 miliardi.

Considerando il rimborso delle passività finanziarie, in aumento rispetto al 2019 di circa 16,1 miliardi (+7,3 per cento), gli impegni complessivi di spesa si attestano a 1.076,1 miliardi, con un aumento rispetto a quelli dell’anno precedente, di circa il 30,7 per cento.

Il peso della spesa complessiva rispetto al Pil è passato dal 46 per cento del 2019 al 65,2 per cento del 2020.

Rispetto ai valori previsionali, i dati risultanti dalla gestione sono risultati inferiori rispetto alle previsioni definitive, ma superiori rispetto alle previsioni iniziali.

Rispetto al bilancio di previsione, infatti, a seguito dell’adozione dei provvedimenti emergenziali, le previsioni definitive delle spese per operazioni finali, in conto competenza, hanno presentato un aumento di 212,4 miliardi (+32,1 per cento) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. L’aumento ha riguardato sia le spese correnti, con un incremento di circa 96 miliardi (+15,8 per cento), sia quelle in conto capitale in aumento di 116,2 miliardi (+210,6 per cento).

Nella Relazione illustrativa al rendiconto, le Tavole 11 e 12 (pag. 25 dell’A.S. 2308) mostrano gli effetti, in termini di variazione degli stanziamenti di competenza, che i c.d. “provvedimenti Covid”, hanno prodotto sul bilancio, esposti, rispettivamente, per Ministero e per classificazione economica.

Nel complesso, i provvedimenti Covid hanno immesso nel bilancio dello Stato nel 2020 risorse per oltre 205 miliardi di euro, di cui circa 95 miliardi di parte corrente, prevalentemente come trasferimenti ad amministrazioni pubbliche ed imprese, e oltre 110,2 miliardi in conto capitale, la gran parte afferenti ad acquisizioni di attività finanziarie.

Effetti dei DL Covid sulle risorse stanziate in bilancio per categoria economica

milioni di euro

Fonte: Tabella 12, disegno di legge di Rendiconto A.S. 2308, pag. 25

Data l’eccezionalità dell’impatto prodotto sul bilancio dalle misure introdotte per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, nella Relazione illustrativa si analizza anche come queste abbiano prodotto effetti non solo sulle risorse stanziate ma anche sull’andamento della gestione e della realizzazione della spesa.

A tale riguardo - tenuto conto che in molti casi le risorse finanziare messe a disposizione dai DL Covid non sono state imputate a capitoli e piani gestionali appositamente creati, bensì a unità gestionali preesistenti già dotate di propri stanziamenti - la Tavola 13 (pag. 26 dell’A.S. 2308) espone informazioni che riguardano da un lato i soli piani gestionali che hanno visto aumentare i loro stanziamenti a seguito dell’attuazione dei suddetti provvedimenti, dall’altro le analoghe informazioni rilevate sui restanti piani gestionali.

Secondo quanto esposto nella Relazione, se si guarda alla porzione del bilancio non direttamente investita dagli effetti dei decreti-legge Covid, risulta che l’andamento degli indicatori proposti in termini di capacità di impegno, realizzazione degli impegni e realizzazione della spesa non subisce scostamenti rilevanti, attestandosi nel 2020 su valori in linea con il passato.

Per i piani gestionali le cui risorse sono state incrementate nel 2020 dai DL Covid, si rileva, invece, che al forte aumento degli stanziamenti definitivi - quasi raddoppiati dal 2019 al 2020 (e che arrivano a rappresentare quasi il 40% dell’intero bilancio) - corrisponde una capacità di impegno che si mantiene sui livelli degli anni precedenti (comunque superiore a quella dell’altro gruppo di piani gestionali) ma si evidenzia una netta flessione della realizzazione degli impegni e della realizzazione della spesa. La conseguenza di tale situazione – si legge nella Relazione illustrativa - è un’impennata molto forte dei residui di nuova formazione (la maggior parte di stanziamento) che raggiungono valori non paragonabili con il passato.

Si tratta, si rammenta, dei seguenti provvedimenti:

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. D.L. “Cura Italia”);

- D.L. 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “Decreto Liquidità”);

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.” (c.d. D.L. “Rilancio”);

- D.L. 14 agosto 2020, n. 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (c.d. D.L. Covid “Agosto”);

- D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 19” (c.d. “Decreto Ristori”). In esso sono altresì confluiti il D.L. 9 novembre 2020, n. 149/2020 (c.d. “Ristori Bis”), il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. “Ristori Ter”) e il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. “Ristori Quater”).

Passando all’analisi per categoria economica dei dati della gestione, esposta nella tavola che segue, si rileva che nell’ambito delle uscite correnti, la voce più consistente è quella relativa ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, con impegni per oltre 338 miliardi di euro, che costituisce il 50,5 per cento della spesa corrente. Si tratta, in prevalenza di trasferimenti ad amministrazioni locali (159,2 miliardi) e a enti previdenziali (166,3 miliardi).

Si segnalano inoltre i redditi da lavoro dipendente, che ammontano a 97,3 miliardi, e gli interessi passivi e redditi di capitale, pari a 66,4 miliardi.

Analisi economica delle spese finali negli esercizi 2018?2020

(milioni di euro)

| Categorie economiche |

2018 |

2019 |

2020 |

Var. % 2020/2019 |

| Redditi da lavoro dipendente |

94.291 |

94.735 |

97.236 |

2,6 |

| Consumi intermedi |

14.228 |

12.538 |

13.715 |

9,4 |

| Imposte pagate sulla produzione |

5.185 |

5.182 |

5.282 |

1,9 |

| Trasferimenti correnti alle P.A., di cui: |

264.041 |

258.113 |

338.527 |

31,2 |

| - ad amministrazioni centrali |

10,3 |

10,6 |

13,0 |

22,6 |

| - ad amministrazioni locali |

132,5 |

134,1 |

159,2 |

18,7 |

| - ad Enti di previdenza |

121,2 |

113,5 |

166,3 |

46,5 |

| Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private |

17.901 |

15.350 |

22.596 |

47,2 |

| Trasferimenti correnti a imprese |

8.568 |

8.607 |

28.130 |

226,8 |

| Trasferimenti all'estero |

1.617 |

1.608 |

1.607 |

-0,1 |

| Risorse proprie UE |

16.242 |

17.763 |

18.295 |

3,0 |

| Interessi passivi e redditi da capitale |

69.185 |

68.372 |

66.644 |

-2,5 |

| Poste correttive e compensative |

68.828 |

69.408 |

74.921 |

7,9 |

| Ammortamenti |

381 |

469 |

444 |

-5,3 |

| Altre uscite correnti |

1.500 |

1.334 |

3.473 |

160,3 |

| Totale spese correnti |

561.969 |

553.480 |

670.870 |

21,2 |

| Investimenti fissi lordi e acquisti terreni |

5.956 |

6.239 |

7.668 |

22,9 |

| Contributi agli investimenti ad A.P. |

22.781 |

21.685 |

26.083 |

20,3 |

| Contributi investimenti ad imprese |

13.781 |

11.179 |

27.607 |

147,0 |

| Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private |

79 |

393 |

705 |

79,4 |

| Contributi agli investimenti a estero |

535 |

341 |

513 |

50,4 |

| Altri trasferimenti in conto capitale |

3.158 |

5.798 |

9.880 |

70,4 |

| Acquisizioni di attività finanziarie |

3.337 |

4.171 |

96.749 |

2.219,6 |

| Totale spese conto capitale |

49.628 |

49.806 |

169.204 |

239,7 |

| Totale spese finali |

611.597 |

603.286 |

840.074 |

39,2 |

Con riferimento specifico alla dinamica delle spese correnti, confrontando i dati con quelli dell’esercizio 2020 (+117,4 miliardi), si rileva che le categorie che registrano i maggiori incrementi sono quelle relative ai trasferimenti correnti alle PA (+80,4 miliardi, +31,2%), i trasferimenti correnti alle imprese (+19,5 miliardi, +226%) e i trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private +7,2 miliardi, +47,2%).

In calo anche gli oneri per interessi passivi, che scendono dai 68,4 miliardi nel 2019 ai 66,6 miliardi del 2020 (-2,5%), continuando il trend che aveva caratterizzato gli anni precedenti, in ragione della sensibile diminuzione dei tassi avutasi dalla fine del 2013 in poi.

Per quel che concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano un considerevole aumento degli impegni, da 49,8 a 169,2 miliardi (+120 miliardi), riferibile per 92,6 miliardi alle “Acquisizioni di attività finanziarie” e per 16,4 miliardi ai contributi investimenti ad imprese.

Per l’andamento delle spese finali per categorie economiche negli ultimi quattro anni si veda la Tavola II in Appendice.

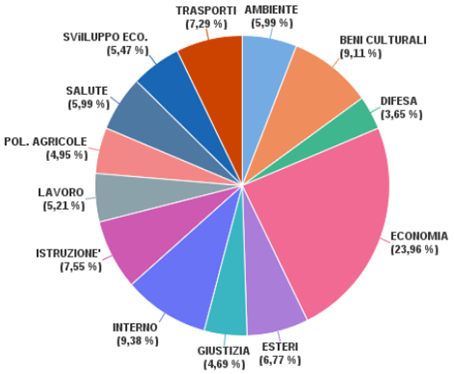

2.3. Spese finali per missioni

Dal 2008, anno di avvio della riclassificazione del bilancio per missioni e programmi di spesa, nonostante alcuni affinamenti nella classificazione delle spese, il numero e i contenuti delle missioni sono rimasti stabili (34), mentre il numero dei programmi gestiti è via via aumentato, passando dai 168 del 2014, ai 181 del 2015, ai 182 del bilancio 2016. Negli esercizi 2017 e 2018 i programmi sono scesi a 175, e risaliti a 176 nel 2019. I programmi di spesa del bilancio 2020 sono 177.

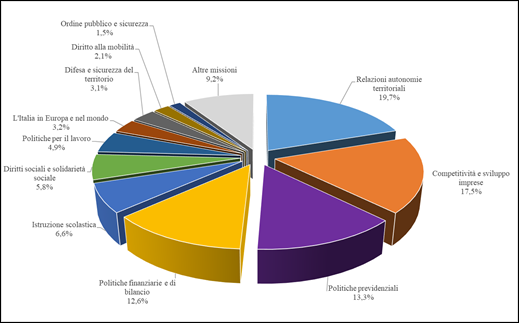

Dall'analisi delle spese finali per missioni riferite al 2020, che qui vengono analizzate al netto della missione debito pubblico (che pesa da sola in misura pari al 28 per cento delle somme complessivamente impegnate del Rendiconto 2020, a fronte del 34,4 per cento nel 2019), focalizzando dunque l’analisi sulla sola spesa primaria, si conferma innanzitutto la rilevanza delle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (si tratta in sostanza di trasferimenti agli enti territoriali), che pesano per il 19,7 per cento (erano il 22,7 nel 2019) sulla spesa primaria.

Resta significativa l’incidenza sul totale degli impegni delle politiche previdenziali, attestatesi al 13,3 per cento della spesa primaria (in calo rispetto al 15,7 per cento del 2019) e delle politiche economico-finanziarie e di bilancio che si attestano al 12,6 per cento (in calo rispetto al 16,1 per cento del 2019). La diminuzione dell’incidenza percentuale di queste due missioni è dovuta principalmente al forte incremento della missione “Competitività e sviluppo delle imprese”, che dal 4,3 per cento del 2019 passa al 17,5 per cento nel 2020.

L’istruzione scolastica rappresenta il 6,6 per cento della spesa primaria, in diminuzione, come incidenza percentuale, rispetto al 2019 (in cui rappresentava il 9,1 per cento). In diminuzione percentuale rispetto al complesso degli impegni – nonostante un aumento in valore assoluto - si è riscontrato anche per la missione Diritti sociali, che rappresenta ora il 5,8 per cento della spesa primaria (rispetto al 6,8 per cento nel 2019).

Un forte incremento, sia in valore assoluto che in termini di incidenza percentuale sul totale degli impegni di spesa (sempre al netto del debito pubblico) emerge in relazione alle politiche per il lavoro, che dall’1,5 per cento del 2019 passano al 4,9 del 2020.

La tabella che segue ed il relativo grafico esaminano in particolare le missioni che superano i 10 miliardi di euro come livello di impegno di spesa; esse assorbono nel complesso oltre il 90 per cento della spesa primaria del bilancio dello Stato.

Analisi delle spese per le principali missioni

(al netto della missione debito pubblico)

(Dati di competenza – milioni di euro)

|

|

2018 |

2019 |

2020 |

Var. % 2020/2019 |

|||

| PRINCIPALI MISSIONI |

Impegni |

Composizione % |

Impegni |

Composizione % |

Impegni |

Composizione % |

|

| 3 - Relazioni autonomie territoriali |

119.077 |

21,8 |

122.815 |

22,7 |

152.379 |

19,7 |

24,1 |

| 11 - Competitività e sviluppo imprese |

25.326 |

4,6 |

23.405 |

4,3 |

135.438 |

17,5 |

478,7 |

| 25 - Politiche previdenziali |

92.855 |

17,0 |

84.596 |

15,7 |

103.082 |

13,3 |

21,9 |

| 29 - Politiche finanziarie e di bilancio |

84.370 |

15,4 |

87.068 |

16,1 |

97.446 |

12,6 |

11,9 |

| 22 - Istruzione scolastica |

49.223 |

9,0 |

49.356 |

9,1 |

50.836 |

6,6 |

3,0 |

| 24 - Diritti sociali e solidarietà sociale |

33.952 |

6,2 |

36.599 |

6,8 |

44.576 |

5,8 |

21,8 |

| 26 - Politiche per il lavoro |

10.595 |

1,9 |

7.996 |

1,5 |

37.919 |

4,9 |

374,2 |

| 4 - L'Italia in Europa e nel mondo |

24.370 |

4,5 |

23.595 |

4,4 |

24.633 |

3,2 |

4,4 |

| 5 - Difesa e sicurezza del territorio |

22.293 |

4,1 |

21.641 |

4,0 |

24.014 |

3,1 |

11,0 |

| 13 – Diritto alla mobilità |

13.335 |

2,4 |

11.738 |

2,2 |

16.140 |

2,1 |

37,5 |

| 7 - Ordine pubblico e sicurezza |

11.355 |

2,1 |

11.507 |

2,1 |

11.959 |

1,5 |

3,9 |

| Altre missioni |

58.763 |

10,7 |

58.774 |

10,9 |

71.590 |

9,2 |

21,8 |

| Totale spesa (al netto debito pubblico) |

547.458 |

100,0 |

540.296 |

100,0 |

775.090 |

100,0 |

43,5 |

| Debito pubblico |

269.244 |

33,0 |

282.882 |

34,4 |

300.996 |

28,0 |

6,4 |

| Spese complessive |

816.702 |

100,0 |

823.178 |

100,0 |

1.076.086 |

100,0 |

30,7 |

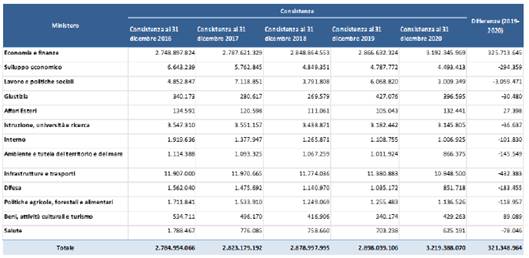

Si segnalano infine, per le missioni esaminate, i principali programmi di spesa:

§ Nella missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, che ha registrato impegni per 152,4 miliardi, con un incremento di 29,6 miliardi[12] (+24,1 per cento rispetto al 2019), le risorse sono state destinate principalmente al programma “Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria” (che incide per il 56,7 per cento degli impegni);

§ la missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” ha registrato impegni per 97,5 miliardi (+11,9 per cento), destinati principalmente al programma concernente le “Regolazioni contabili, le restituzioni e i rimborsi di imposte”;

§ la missione “Politiche previdenziali” ha fatto registrare impegni per 103,1 miliardi[13] (+21,9 per cento), destinati per la maggior parte al programma “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali;

§ la missione “Competitività e sviluppo delle imprese” ha registrato impegni per 135,4 miliardi[14] (molto incrementati rispetto ai 23,4 miliardi del 2019), destinati principalmente ai programmi “Incentivi alle imprese per interventi di sostegni” (che copre da solo il 60,8 per cento degli impegni e il 25,4 per cento dei pagamenti della missione) e “Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità”;

§ la missione “Istruzione scolastica” ha registrato impegni per 50, miliardi (+3 per cento), destinati principalmente al programma “Istruzione del primo ciclo”;

§ la missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” ha evidenziato impegni per 44,6 miliardi (+21,8 per cento), destinati per lo più al finanziamento del programma “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” (che incide per il 96,2 per cento degli impegni della missione);

§ la missione “Politiche per il lavoro” ha evidenziato impegni per 38 miliardi[15] (erano 8 nel 2019) destinati principalmente al programma “Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione”;

§ la missione “L’Italia in Europa e nel mondo” ha registrato impegni per 24,6 miliardi (+4,4 per cento), destinati per lo più al programma “Partecipazione italiana alle politiche di bilancio nell’ambito dell’Unione europea”;

§ la missione “Difesa e sicurezza del territorio” ha evidenziato impegni per 24 miliardi (+11 per cento), destinati principalmente ai programmi concernenti l’“Approntamento e impiego dei carabinieri per la difesa e sicurezza” e l’“Approntamento e impiego delle forze terrestri”.

Infine, si segnala la missione “Debito pubblico”, con impegni per 301 miliardi (+6,4% rispetto al 2019), che da sola incide per il 28 per cento delle somme complessivamente impegnate dell’esercizio 2020.

Nel corso dell’esercizio, alla gestione di competenza si affianca la gestione dei residui.

Si definiscono residui attivi le entrate accertate, ma rimaste da versare e da riscuotere e residui passivi le spese impegnate, ma rimaste da pagare.

Nell’ambito dei residui occorre distinguere quelli provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formatisi nel corso dell’esercizio considerato (residui di nuova formazione).

I residui passivi c.d. “propri” si distinguono da quelli “impropri”, detti anche residui passivi “di stanziamento”, relativi a somme stanziate ma non impegnate nell’esercizio di competenza.

In base alla normativa vigente[16], i residui “propri” relativi alle spese correnti sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale è stato assunto il relativo impegno di spesa. Fanno eccezione i residui relativi alle spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, per i quali il termine di conservazione è fissato in tre esercizi (art. 34?bis, co. 2).

Per i residui relativi a spese in conto capitale, i termini di conservazione in bilancio, ai fini del loro pagamento, sono fissati in tre esercizi finanziari successivi a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa (co. 4). Decorsi tali termini, i residui delle spese in conto capitale si intendono perenti agli effetti amministrativi[17]. I relativi importi sono pertanto eliminati dal conto del bilancio e riscritti come debito nel conto del patrimonio, in quanto a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi.

I residui delle spese correnti, invece, se non pagati entro i suddetti termini, costituiscono economie di bilancio. Per il loro mantenimento nel conto del patrimonio, in qualità di residui passivi perenti, occorre che l’amministrazione competente dimostri il permanere delle ragioni della sussistenza del debito, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui riferiti all'esercizio scaduto.

Per gli stanziamenti di spesa non impegnati al termine dell'esercizio di competenza, la legge di contabilità prevede una differente disciplina, a seconda che si tratti di stanziamenti di parte corrente ovvero in conto capitale:

§ gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio sono registrati in economia, salvo che non sia diversamente previsto con legge (art. 34?bis, co. 1);

§ per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale ne è autorizzata, in via generale, la conservazione in bilancio, quali “residui di stanziamento”, nei limiti di un solo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio (art. 34?bis, co. 3).

Per gli stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative che siano entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario, il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno legge.

In alternativa al mantenimento in bilancio quale residuo di stanziamento, la legge di contabilità prevede che lo stanziamento non impegnato possa, con la legge di bilancio, essere iscritto nella competenza dell'esercizio successivo, in relazione a quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti (c.d. Cronoprogramma dei pagamenti).

Ciò in relazione a quanto disposto dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità, che prevede una notevole flessibilità degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, al fine adeguarne le quote annuali alle previsioni del piano finanziario dei pagamenti.

Il comma 2 dell’articolo 30 consente, con la legge di bilancio (II Sezione):

§ la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;

§ la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi degli stanziamenti non impegnati alla chiusura dell'esercizio (c.d. residui di stanziamento), relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza in apposito allegato.

L’art. 34?ter, comma 1, della legge n. 196/2009 prevede che le suddette somme da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi siano individuate in apposito allegato al decreto di accertamento dei residui. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme eliminate dal conto dei residui da riscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con successiva legge di bilancio.

Si ricorda che l’art. 4-quater del D.L. n. 32/2019 (prorogato dall’art. 15, comma 5, del D.L. n. 77/2021) ha disposto, in via sperimentale, per gli esercizi finanziari 2019-2022, alcune deroghe alle norme contabili, prevedendo l’allungamento dei termini di mantenimento in bilancio dei residui relativi alle spese in conto capitale, in base alle quali:

§ i termini riferiti ai residui di stanziamento, sono prolungati di un ulteriore esercizio - passando, cioè da uno a due esercizi;

§ i termini relativi ai residui propri, sono prolungati di ulteriori tre esercizi, e dunque pagati entro il sesto esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, decorsi i quali i residui si intendono perenti agli effetti amministrativi.

§ l’applicazione della facoltà di reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio (residui di stanziamento) – prevista per le autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente - anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.

![]()

Il comma 1?ter dell’articolo 23 della legge di contabilità (introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 93/2016, attuativo della delega in materia di potenziamento del bilancio di cassa), entrato in vigore dal 1° gennaio 2017, stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel triennio, distinguendosi la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito che le dotazioni di competenza in ciascun anno si adeguino a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente.

Ciò al fine di rafforzare concretamente l’attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti.

Si ricorda, infine, che l’accertamento annuale dei residui passivi è effettuato al termine dell'esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto ministeriale, che determina la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto (art. 34?ter). In allegato al decreto sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto.

Contestualmente all'accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere anche al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio in corrispondenza di residui perenti, ai fini della verifica della permanenza delle obbligazioni giuridiche sottostanti. Il riaccertamento dello stock dei residui perenti comporta l’eliminazione delle partite debitorie non più dovute dal Conto del patrimonio; l’ammontare dei residui passivi perenti eliminati è indicato in apposito Allegato al Rendiconto. Annualmente, con la legge di bilancio, le relative somme possono essere, in tutto o in parte, reiscritte in bilancio su appositi Fondi, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate, così come avviene nel caso dell’attività di riaccertamento straordinario dei residui, condotta ai sensi dell’art. 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il citato articolo 49 del D.L. n. 66/2014 ha dato l’avvio ad un ampio programma straordinario di riaccertamento annuale della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato, che riguarda anche la sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell’obbligazione sottostante, che ne giustificano la permanenza, rispettivamente, nel conto del bilancio e nel conto del Patrimonio. Tale procedura è finalizzata alla eliminazione dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti corrispondenti a somme non più esigibili e alla reiscrizione in bilancio degli stanziamenti corrispondenti alle somme individuate come non più dovute. Le somme così individuate congluiscono in appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, nonché in un fondo presso il Ministero dell’economia, ai fini del loro utilizzo successivo.

La Relazione al Rendiconto evidenzia come nel 2020 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite.

In base ai dati forniti nella Relazione, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti indicava al 1° gennaio 2020 residui attivi presunti per un valore di 216.161 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 114.014 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (752,5 milioni), con una eccedenza attiva pari a 102.147 milioni di euro (l’eccedenza attiva era negli anni precedenti di valore assai inferiore: 63.576 milioni di euro nel 2019, 66.171 milioni di euro nel 2018, 77.815 milioni nel 2017).

Nel corso dell’esercizio 2020, l’entità dei residui pregressi si è andata modificando - a seguito dell’attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione - facendo registrare variazioni in diminuzione sia dal lato delle entrate (-55.364 milioni), sia dal lato delle uscite (-12.599 milioni).

Pertanto, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo stock iniziale proveniente dagli esercizi precedenti di 216.161 milioni, al 31 dicembre 2020 ne risultano accertati 160.797 milioni, di cui 31.582 milioni incassati e 128.092 milioni ancora da versare o riscuotere. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza dell’esercizio 2020, circa 83.090 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2020 pari a 211.182 milioni, con una diminuzione di 4.979 milioni rispetto all’esercizio precedente.

Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 114.014 milioni di residui presunti al 1° gennaio 2020 provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 101.416 milioni. Di questi, 31.582 milioni risultano pagati e 69.834 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza, 127.083 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre 2020 di 196.917 milioni.

Scorporando la quota di residui passivi relativi al Titolo III - rimborso delle passività finanziarie (714 milioni), i residui passivi delle spese finali ammontano a 196.202 milioni.

In sostanza, il conto dei residui al 31 dicembre 2020 espone residui attivi per 211.182 milioni e residui passivi per 196.917 milioni (di cui 715 milioni relativi al Titolo III), con una eccedenza attiva di 14.265 milioni di euro.

(valori in milioni di euro)

|

|

2019 |

2020 |

Var. % 2020/2019 |

||||

| Da esercizi precedenti |

Di nuova formazione |

Totale |

Da esercizi precedenti |

Di nuova formazione |

Totale |

||

| Residui attivi |

125.095 |

91.066 |

216.161 |

128.092 |

83.090 |

211.182 |

-2,3 |

| Residui passivi |

76.390 |

37.624 |

114.014 |

69.834 |

127.083 |

196.917 |

72,7 |

| Eccedenza |

48.705 |

53.442 |

102.147 |

58.258 |

-43.993 |

14.265 |

-86,0 |

Nel complesso, il volume dei residui attivi registra una riduzione rispetto all’esercizio precedente di 4.979 milioni, circa il 2,3 per cento.

Relativamente ai titoli di entrata - si sottolinea nella relazione al Rendiconto - la composizione si è mantenuta sostanzialmente invariata rispetto al precedente esercizio: il 49,4% dei residui attivi finali si riferisce alle entrate tributarie, il 50,3% a quelle extra-tributarie, mentre risulta molto bassa l’incidenza percentuale di quelli relativi all’alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti, pari allo 0,3% del volume totale.

I residui di nuova formazione sono complessivamente pari a 83.900 milioni, inferiori rispetto a quelli registrati nel precedente esercizio in cui sono risultati pari a 91.066 milioni, con un decremento del 7,9%.

Per le entrate tributarie, i residui di nuova formazione ammontano a 55.062 milioni. La formazione di nuovi residui si concentra, in particolare, in valore assoluto, nelle prime due categorie di entrata, relative alle imposte sul patrimonio e sul reddito e alle tasse ed imposte sugli affari, i cui residui di competenza ammontano, rispettivamente, a 25.944 milioni e a 26.661 milioni. Per le entrate extra-tributarie, i residui di competenza risultano pari a 28.009 milioni.

Anche la quota riferibile ai residui attivi pregressi risulta inferiore allo scorso esercizio. Rispetto alla consistenza iniziale, pari a 216.161 milioni, lo stock dei residui provenienti dagli esercizi precedenti si è ridotta nel corso dell’anno di 88.069 milioni, per effetto di operazioni di riaccertamento e di versamento, attestandosi a 128.092 milioni.