Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP24 di Katowice, 3-14 dicembre 2018 5 dicembre 2018 |

L'attuazione del Protocollo di Kyoto, l'Accordo di Parigi e le politiche nazionali per il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2020 e il 2030Il primo periodo di impegno (2008-2012)Il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) è entrato in vigore nel febbraio 2005 e ha regolamentato le emissioni di gas ad effetto serra per il periodo 2008-2012. Obiettivo del Protocollo è la riduzione delle emissioni globali di sei gas-serra (divenuti sette in seguito all'approvazione dell'emendamento di Doha, v. infra), primo tra tutti l'anidride carbonica (CO2). Il Protocollo è stato ratificato dall'UE (che si è impegnata a ridurre le proprie emissioni dell'8% rispetto ai livelli del 1990) e successivamente dai suoi Stati membri. La percentuale fissata a livello europeo è stata ripartita in maniera differenziata tra gli Stati Membri. In tale contesto l'Italia (che ha provveduto alla ratifica con la L. 120/2002) si è impegnata a ridurre entro il 2012 le proprie emissioni del 6,5% rispetto al 1990. Dal Report on the individual review of the report upon expiration of the additional period for fulfilling commitments (true-up period) for the first commitment period of the Kyoto Protocol of Italy, inviato ufficialmente all'Italia dall'UNFCCC, si evince che gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto per il primo periodo di impegno sono stati raggiunti dall'Italia, con una limitata quantità in eccedenza, traslata al secondo periodo di riferimento, quantificata in circa 800 mila AAU, poco più di 2 milioni di CER e di 1 milione di ERU.

CER è l'acronimo di

Certified Emissions Reductions (Riduzioni di emissioni certificate), mentre ERU di

Emissions Reduction Units (Unità di riduzione di emissioni). Si tratta di crediti di emissione generati dalla realizzazione di un progetto finalizzato a ridurre le emissioni, rispettivamente, in un Paese in via di sviluppo o in un Paese con economia in transizione. Le

AAU (Assigned Amount Units) sono le quantità di emissioni che un Paese può emettere gratuitamente nel periodo 2008-2012.

Il secondo periodo di impegno (post-2012)Poiché il Protocollo di Kyoto ha regolamentato le emissioni solo per il periodo 2008-2012, a livello internazionale si è ritenuto necessario avviare il negoziato per giungere all'adozione di uno strumento vincolante per la riduzione delle emissioni di gas-serra per il periodo post-2012. Nel corso della Conferenza delle Parti (COP 18-COP/MOP8), conclusasi a Doha (Qatar) l'8 dicembre 2012, l'impegno per la prosecuzione oltre il 2012 delle misure previste dal Protocollo è stato assunto solamente da un gruppo ristretto di Paesi, oltre all'UE, con l'approvazione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. I 200 Paesi partecipanti hanno invece lanciato, dal 2013, un percorso volto al raggiungimento, entro il 2015, di un nuovo accordo che dovrà entrare in vigore nel 2020. Tale accordo ha rappresentato l'obiettivo principale della COP21 di Parigi. L'impegno sottoscritto dall'UE per il periodo successivo al 2012 (c.d. emendamento di Doha) coincide con quello già assunto unilateralmente con l'adozione del "pacchetto clima-energia", che prevede una riduzione delle emissioni di gas-serra del 20% al 2020 rispetto ai livelli del 1990. L'obiettivo indicato dal "pacchetto clima-energia" è stato perseguito mediante una serie di strumenti normativi. In particolare si ricordano, per il loro impatto sul sistema produttivo nonché sulla finanza pubblica:

La ratifica dell'Emendamento di Doha da parte dell'UE e dell'ItaliaAnalogamente a quanto avvenuto nel primo periodo di impegno di Kyoto, la Commissione UE ha avviato il processo per ripartire formalmente tra gli Stati membri le percentuali nell'ambito del secondo periodo di impegno del Protocollo. A tal fine l'UE, a seguito della proposta della Commissione UE presentata il 6 novembre 2013, ha approvato un pacchetto per la ratifica da parte dell'UE del secondo periodo di impegno di Kyoto, composto da una decisione, relativa alla ratifica dell'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto all'UNFCCC, e da un regolamento relativo al meccanismo di monitoraggio, che modifica il Regolamento 525/2013/UE. L'adozione di tale pacchetto è avvenuta con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 662/2014 e della decisione della UE 2015/1339 del Consiglio del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'UE, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni. Relativamente ai contenuti del c.d. Emendamento di Doha, esso, in estrema sintesi: - istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo di Kyoto; - aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco dei sei gas serra già contemplati dal Protocollo; - agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole parti. La ratifica e l'esecuzione, da parte dell'Italia, dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto è prevista dalla legge 3 maggio 2016, n. 79. Tale legge non si limita a prevedere la ratifica citata, ma contiene anche rilevanti disposizioni in materia di programmazione e monitoraggio delle politiche in materia di cambiamenti climatici. L'art. 4 prevede l'adozione, da parte del CIPE, della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio (prevista dall'art. 4 del regolamento dell'UE n. 525/2013) e che lo stesso Comitato invii alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia volta ad illustrare i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas-serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito dell'UNFCCC. Il successivo art. 5 istituisce il Sistema (informativo) nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi dell'UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'art. 12 del regolamento (UE) n. 525/2013. L'art. 6 prevede che il Ministero dell'ambiente assicuri la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne curi la diffusione, nonché adegui alle nuove disposizioni il "documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza" (c.d. allegato Kyoto). In attuazione della legge 79/2016 è stato emanato il D.M. Ambiente 9 dicembre 2016, che disciplina le modalità e i tempi con i quali i Ministeri interessati collaborano alla raccolta delle informazioni. Gli obiettivi al 2020 e 2030 e gli scenari per il loro raggiungimentoIl quadro degli obiettiviLa seguente tabella, tratta dalla bozza del Piano Nazionale Clima Energia (v. infra), illustra sinteticamente gli obiettivi da raggiungere entro il 2020 ed il 2030 sia a livello europeo che nazionale, sia in termini di emissioni di gas serra che di risparmio energetico e sviluppo delle energie rinnovabili.

Lo scenario al 2020Nella Relazione del Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, contenuta nell'allegato IV (pagg. 241-264) al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2018, nota come "allegato Kyoto", viene riportata, per i settori non-ETS, una stima delle emissioni nazionali di gas-serra per gli anni 2013-2016 e 2020 (c.d. scenario di riferimento) che tiene conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni, delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2014 ed elencate nell'allegato 2.

Le misure su cui si basa lo scenario di riferimento, elencate nell'allegato 2 al documento in esame, riguardano, in estrema sintesi: terzo conto energia; incentivi a fonti rinnovabili, cogenerazione e risparmio energetico con POR e POIN; certificati bianchi; eco-design; detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici; alta velocità e ferrovie metropolitane; efficientamento del parco autovetture circolanti; biocarburanti; raccolta differenziata.

Nella medesima relazione viene sottolineato che "la piena attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 permette al Paese di ottenere riduzioni di emissione superiori a quelle necessarie per adempiere agli obiettivi della Decisione Effort Sharing" per il 2020.

In proposito si ricorda che i dati diffusi il 21 marzo 2018 dal GSE nel Rapporto sull'attività svolta nel 2017, secondo i quali anche nello scorso anno, per il quarto consecutivo, l'Italia ha superato la soglia del 17% dei consumi soddisfatti mediante le energie rinnovabili, obiettivo assegnato dalla Direttiva 2009/28/CE per l'anno 2020. Le stime preliminari sul 2017 indicano un dato intorno al 17,6%, lievemente superiore al 17,4% del 2016.

L'Accordo di ParigiDal 30 novembre al 12 dicembre 2015 si è svolta a Parigi la XXI Conferenza delle Parti (COP21), con l'obiettivo (individuato nel corso della COP18 di Doha) di pervenire alla firma di un accordo volto a regolare il periodo post-2020. Gli elementi principali di tale accordo, adottato con la decisione 1/CP21, possono essere così sintetizzati:

L'11 aprile 2016 con la decisione (UE) n. 2016/590 il Consiglio dell'Unione ha autorizzato la firma, a nome dell'UE, dell'accordo di Parigi. Il 22 aprile 2016, in occasione della Giornata della Terra, si è tenuta a New York, presso le Nazioni Unite, una cerimonia che ha visto la partecipazione di Capi di Stato e di governo di tutto il mondo e nel corso della quale l'Accordo di Parigi è stato firmato da più di centosettanta Paesi (compresa l'Italia e l'UE) ed è stato avviato il processo di ratifica. La quota di ratifiche necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo (55 Paesi, rappresentanti almeno il 55% delle emissioni globali di gas-serra) è stata raggiunta il 5 ottobre 2016, data in cui l'UE ha provveduto alla ratifica con la Decisione (UE) n. 2016/1841. L'accordo di Parigi è quindi entrato in vigore il 4 novembre 2016. La prima sessione della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi (CMA1) si è tenuta a Marrakech in concomitanza con la COP22. Per quanto riguarda l'Italia, la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di Parigi è prevista dalla legge 4 novembre 2016, n. 204. In base a quanto chiarito con il Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2016, l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia il giorno 11 dicembre 2016.

Gli articoli 1 e 2 della legge contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di Parigi. L'articolo 3 è dedicato invece al contributo italiano al

Green Climate Fund e autorizza il Ministro dell'ambiente ad assicurare la partecipazione italiana al Fondo nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, onde contribuire alla prima capitalizzazione del Fondo medesimo. L'articolo 4 della legge riguarda gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi nazionali (c.d. NDC) previsti dall'Accordo di Parigi, che saranno autorizzati, una volta definiti a livello europeo, con provvedimenti normativi ad hoc. L'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria degli oneri.

Riguardo al

Green Climate Fund (Fondo verde per il clima), la relazione illustrativa al disegno di legge ricorda che tale fondo è stato istituito in occasione della XVI sessione della Conferenza delle Parti della UNFCCC (dicembre 2010) quale elemento del meccanismo finanziario della Convenzione medesima. In occasione della prima Conferenza dei donatori del Fondo, nel novembre 2014, l'Italia si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione con una cifra pari a 250 milioni di euro. In seguito poi ad un accordo tra il Ministero dell'ambiente e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) in qualità di fiduciario del Green Climate Fund, l'Italia ha stabilito di corrispondere 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018.

Dopo la presentazione della Comunicazione sul "Quadro Clima-Energia 2030", il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato le Conclusioni che contengono i nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, che costituiscono l'INDC dell'UE. L'elemento centrale del nuovo Quadro Clima-Energia 2030 è l'obiettivo di riduzione dei gas serra del 40% a livello europeo rispetto all'anno 1990.

Le citate Conclusioni prevedono, inoltre, obiettivi vincolanti a livello europeo per i consumi finali di energia da fonti rinnovabili ed un target indicativo di efficienza energetica e stabiliscono che l'obiettivo relativo ai gas-serra sia ripartito tra i settori ETS e non-ETS, rispettivamente, in misura pari al 43% e al 30% rispetto al 2005.

Al fine di raggiungere tali obiettivi sono stati approvati numerosi provvedimenti legislativi; si ricordano in particolare la revisione della direttiva ETS (direttiva n. 2018/410/UE), il nuovo regolamento per i settori non-ETS (Regolamento n. 2018/842/UE), nonché il c.d. regolamento LULUCF (Regolamento n. 2018/841/UE) relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas-serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

Le politiche per il climaLe politiche di contrasto al cambiamento climatico consistono, da un lato, in politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas-serra (politiche di mitigazione), dall'altro, in politiche volte alla minimizzazione degli impatti derivanti dai mutamenti del clima (politiche di adattamento). Le politiche di mitigazione Dal punto di vista della mitigazione, nell'Allegato IV al DEF 2018 (c.d. allegato Kyoto, pagg. 241-264), in apposito paragrafo (il paragrafo II.2, intitolato "Politiche e misure per il raggiungimento degli obiettivi annuali di cui alla decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"), viene fornito un elenco di provvedimenti ed atti, completati e in corso di definizione, su efficienza energetica e fonti rinnovabili, che rappresentano le azioni da attuare per il raggiungimento degli obiettivi citati. Le misure elencate riguardano, in sintesi:

Oltre a tali misure, che già erano state indicate o anticipate negli allegati al DEF presentati negli anni precedenti, nell'alegato Kyoto al DEF 2018 si indicano anche:

La strategia di adattamento Dal punto di vista dell'adattamento, il documento più rilevante è rappresetato dalla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, presentata dal Ministero dell'ambiente il 29 ottobre 2013 su impulso della Commissione europea che il 16 aprile 2013 ha diffuso la "Strategia dell'Ue di adattamento ai cambiamenti climatici" (comunicazione 16 aprile 2013, COM(2013) 216 final). Dopo essere stata sottoposta alla consultazione degli operatori interessati, la Strategia ha ricevuto il definitivo via libera con il parere positivo espresso dalla Conferenza Unificata in data 30 ottobre 2014 e nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2015 è stato pubblicato un comunicato del Ministero dell'ambiente con cui è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione del decreto direttoriale prot. n. 86/CLE del 16 giugno 2015, recante «Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici». La Strategia nazionale è volta a definire le azioni e gli indirizzi per fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici, considerati gli effetti che potranno determinare sulle risorse idriche, sul territorio e sugli ecosistemi. Nel documento predisposto per il question time al Senato del 19 gennaio 2017, il Ministro dell'ambiente ha ricordato che alla fine del 2016 è stato predisposto in bozza il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e che lo stesso "sarà sottoposto a breve alla consultazione con le istituzioni (Regioni e Ministeri) e il partenariato economico e sociale. Si prevede la sua ultimazione ad aprile 2017". In risposta all'interpellanza 2-01877, nella seduta del 14 luglio 2017 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha ricordato che il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici "è attualmente in fase di completamento" e che una prima stesura di tale documento "è già stata condivisa con enti di ricerca ed istituzioni, amministrazioni centrali e regioni", nonché che è stata, inoltre, realizzata una consultazione pubblica rivolta ai principali portatori di interesse". Sul sito del Ministero dell'ambiente sono disponibili i documenti relativi alla consultazione. Lo scenario al 2030L'elemento centrale del nuovo "Quadro clima-energia 2030" è l'obiettivo di riduzione dei gas-serra di almeno il 40% a livello europeo rispetto all'anno 1990. Questa riduzione è articolata nelle seguenti riduzioni, calcolate rispetto all'anno 2005:

Lo scenario di riferimento Nell'allegato Kyoto al DEF 2018 viene sottolineato che "mentre per i settori ETS, l'obiettivo è applicato a livello europeo, essendo il sistema applicato a tutti gli Stati Membri in maniera armonizzata e centralizzata, l'obiettivo di riduzione di gas a effetto serra relativo ai settori non-ETS viene suddiviso tra i vari Stati Membri. Per l'Italia, l'obiettivo di riduzione al 2030, stabilito sulla base del Regolamento Effort Sharing rivisto, è pari al -33% al 2030". La tabella III.1 del citato allegato, che si riproduce di seguito, mostra le stime delle emissioni dei settori ETS e non-ETS fino al 2030, basate sull'attuale scenario di riferimento.

Nell'allegato in questione viene sottolineato, tra l'altro, che "le emissioni/assorbimenti derivanti da variazioni di uso dei suoli e dalle foreste non sono incluse nel totale nazionale in attesa della definizione a livello EU della metodologia con cui inserirle nel totale nazionale non ETS".

Lo scenario SEN

Nell'allegato Kyoto viene ricordato che con il decreto interministeriale 10 novembre 2017 è stata adottata la

Strategia energetica nazionale (SEN) 2017, con orizzonte temporale al 2030.

Lo stesso documento sottolinea che "sebbene la strategia non comprenda una pianificazione di dettaglio delle politiche e misure da mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi, è comunque possibile una quantificazione di massima delle riduzioni di gas a effetto serra attese a seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti nella SEN 2017".

Tale quantificazione (mostrata nel dettaglio nell'allegato 3, v.

infra) consentirebbe, al 2030, riduzioni più consistenti rispetto allo scenario di riferimento:

Nell'allegato 3 sono indicate le misure che, sulla base della SEN 2017, dovrebbero consentire di rispettare gli impegni assunti dall'Italia per il 2030, nonché una quantificazione della corrispondente riduzione di gas-serra. Si tratta, in estrema sintesi: - della promozione e del sostegno di fonti energetiche rinnovabili (solare ed eolico); - dell'eliminazione progressiva degli impianti di generazione elettrica alimentati a carbone; - di misure di efficienza energetica nell'industria e (tramite una proroga dell'ecobonus) nell'edilizia residenziale; - di misure nel settore nei trasporti (spostamento modale dalle auto private ad autobus pubblici e mobilità a piedi; rinnovamento del parco auto con combustibili a basso tenore di carbonio o con veicoli elettrici; promozione del GNL nei trasporti). |

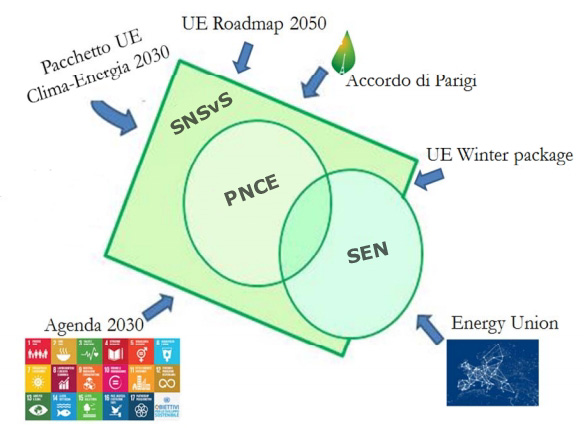

I documenti strategici in materia di ambiente ed energia: SEN, SNSvS e PNCEIl tema dei cambiamenti climatici è strettamente connesso a quello dell'energia e dello sviluppo sostenibile. A partire dal novembre 2016 il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico hanno attivato un processo per l'aggiornamento e la revisione della Strategia energetica nazionale (SEN), partendo dalla convinzione che, dopo l'Accordo di Parigi sul clima, fosse necessario aggiornare la SEN del 2013 e dare al Paese un quadro di riferimento strategico di medio-lungo termine in materia di energia, su cui costruire poi anche il futuro Piano nazionale clima ed energia (PNCE) previsto dall'Unione europea. Parallelamente, il Ministero dell'ambiente ha attivato anche il processo che ha portato all'elaborazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS). Questi documenti strategici, che presentano aspetti in parte sovrapponibili, segnano il tracciato, a livello nazionale, per l'implementazione delle politiche adottate a livello europeo e internazionale.

La Strategia energetica nazionale (SEN) La nuova Strategia energetica nazionale (SEN) adottata dal Governo a novembre 2017 (decreto interministeriale 10 novembre 2017), è documento di programmazione e indirizzo nel settore energetico, approvato all'esito di un processo di aggiornamento e di riforma del precedente Documento programmatorio, già adottato nell'anno 2013 (decreto 8 marzo 2013), che ha visto coinvolto il Parlamento, i soggetti istituzionali interessati e gli operatori del settore. La nuova SEN 2017 pone un orizzonte di azioni da conseguire al 2030, in coerenza con lo scenario a lungo termine del 2050 stabilito dalla Roadmap europea che prevede la decarbonizzazione e la riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990. Il Documento si muove dunque nel quadro degli obiettivi di politica energetica delineati a livello europeo, ulteriormente implementati con l'approvazione da parte della Commissione UE, a novembre 2016, del Clean Energy Package (anche noto come Winter package), contenente, tra le varie misure, una proposta di regolamento sulla Governance dell'Unione per l'Energia. Nella SEN viene in particolare evidenziato che "sebbene il dibattito sulle proposte comunitarie sia in corso, sembra condivisa, nelle sue linee generali, la parte della proposta di regolamento sulla Governance che richiede a tutti gli Stati Membri di redigere dei Piani nazionali integrati per l'energia e il clima, i quali stabiliscono obiettivi e politiche nazionali in materia di decarbonizzazione (comprese le rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno e ricerca/innovazione/competitività. In quest'ottica, la SEN 2017 costituisce la base programmatica e politica per la preparazione del Piano energia e clima, che dovrebbe essere trasmesso in versione definitiva alle istituzioni europee entro la fine del 2019. A questo scopo, gli strumenti nazionali per la definizione degli scenari messi a punto durante l'elaborazione della SEN 2017 saranno utilizzati per le sezioni analitiche del Piano, contribuendo anche a indicare le traiettorie di raggiungimento dei diversi target e l'evoluzione della situazione energetica italiana.

Si evidenzia che, in linea di principio, la programmazione energetica nazionale necessita di un approccio coordinato con gli indirizzi e gli atti di politica energetica adottati all'interno dell'Unione europea. Infatti, l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) introduce una base giuridica specifica per il settore dell'energia, basata su competenze condivise fra l'UE e i Paesi membri.La politica energetica dell'Unione europea, nel quadro del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, si articola essenzialmente su quattro linee di intervento:

L'articolo 194 del TFUE rende dunque alcuni settori della politica energetica materia di competenza concorrente, segnando un passo avanti verso una politica energetica comune. Ogni Stato membro mantiene tuttavia il diritto di «determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico» (articolo 194, paragrafo 2).

La nuova SEN prevede i seguenti macro-obiettivi di politica energetica:

Sulla base dei precedenti obiettivi, sono individuate le seguenti priorità di azione:

Il Piano nazionale clima ed energia (PNCE) e il Winter Package dell'UELa SEN, per quanto detto in precedenza, rappresenta un tassello importante nella definizione del PNCE, a cui sarà affidato il compito di indicare le politiche e le misure per consentire all'Italia di raggiungere i propri obiettivi e contribuire al raggiungimento di quelli europei e internazionali. Nella Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) 2018 viene sottolineato che i contenuti del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima saranno la mobilità sostenibile - nella forma specifica della mobilità elettrica - lo sblocco del mercato nazionale delle fonti rinnovabili e la lotta alla povertà energetica. Nella NADEF 2018 si evidenzia inoltre che tale piano nazionale è in fase di definizione e (sulla base di quanto previsto nell'ambito del c.d. Winter package dell'UE) dovrà essere presentato alla Commissione europea entro la fine del 2019. Sul sito del Ministero dell'ambiente è disponibile una sintesi dei contenuti della bozza di PNCE elaborata nel giugno 2018.

Il Winter package dell'UE

Il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (anche noto come Winter package), che comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica.

Tra le proposte del citato pacchetto, la proposta di regolamento (

COM(2016)759) sulla governance dell'Unione dell'energia, volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell'UE per il 2030, stabilisce, all'articolo 3, che gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea, entro il 1º gennaio 2019 e successivamente ogni dieci anni, un Piano nazionale integrato per l'energia e il clima che copra il periodo 2021-2030.

I piani nazionali per l'energia e il clima includeranno obiettivi, contributi, politiche e misure a livello nazionale per ognuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia e ricerca, innovazione e competitività. Tuttavia, il 19-20 giugno 2018, i colegislatori (Parlamento europeo e Consiglio) hanno raggiunto un accordo provvisorio e convenuto che gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione europea i rispettivi piani

entro il

31 dicembre 2019 e successivamente ogni dieci anni. Hanno, inoltre, confermato che i piani copriranno il periodo 2021-2030, ma tenendo anche conto di una prospettiva a lungo termine.

Sono previste, altresì, relazioni intermedie sull'attuazione dei piani nazionali per l'energia e il clima. In particolare, la prima relazione intermedia biennale sull'attuazione dei piani nazionali è prevista per il 15 marzo 2023.

Il 13 novembre 2018 il Parlamento europeo, in sessione plenaria, ha approvato definitivamente la sua posizione sulla proposta di regolamento sulla base del citato accordo provvisorio di giugno. A questo punto, si attende l'adozione definitiva in sede di Consiglio dell'UE.

Gli altri elementi fondamentali del regolamento sulla

governance dell'Unione dell'energia sono i seguenti:

L'aggiornamento della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS)Il cosiddetto collegato ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), all'articolo 3, ha previsto l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la delibera 2 agosto 2002, n. 57 e inclusa nell'allegato alla delibera stessa. La stessa disposizione ha previsto, in sede di prima attuazione, l'aggiornamento della Strategia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (vale a dire entro il 2 maggio 2016). In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'ambiente ha predisposto una bozza di strategia, che ha sottoposto alla consultazione del pubblico nel marzo del 2017. La versione definitiva della SNSVS, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, è stata approvata con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108. Nel documento approvato viene chiarito che le cinque aree in cui è strutturata (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership) sono a loro volta composte da "un sistema di scelte strategiche declinate in obiettivi strategici nazionali specifici per la realtà italiana e complementari ai 169 target dell'Agenda 2030". Inoltre, per rendere concreto il significato degli obiettivi strategici nazionali, "è stata inserita una selezione di possibili strumenti chiave allo stato disponibili per la loro attuazione". Nelle premesse della SNSvS si legge che tale documento "propone in modo sintetico una visione per un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell'utilizzo del suolo. Sono queste le aree strategiche, in particolare ambientali, su cui si intende intervenire". |

Gli obiettivi individuati nella NADEF 2018La lotta ai cambiamenti climatici rappresenta uno dei sei principali ambiti di intervento in materia ambientale su cui si sofferma la nota di aggiornamento al DEF (NADEF) 2018. In proposito nella nota si legge che "il Governo introdurrà norme per promuovere una maggiore diffusione di modelli di sviluppo sostenibile, la ricerca, l'innovazione e la formazione per lo sviluppo del lavoro ecologico oltre che iniziative riguardanti un regime fiscale di vantaggio a favore delle aziende che implementano strategie di riduzione dell'inquinamento. Le misure attraverso cui conseguire questo obiettivo sono: i) lo sviluppo del lavoro ecologico e la 'decarbonizzazione' e 'defossilizzazione' della produzione; e ii) l'attuazione di norme di semplificazione amministrativa in tema ambientale. Sarà, inoltre, favorito l'utilizzo di fondi rotativi per il supporto delle politiche pubbliche e degli investimenti e l'implementazione delle misure per incentivare l'efficientamento energetico degli edifici. A quest'ultimo riguardo, un'attenzione particolare sarà rivolta all'edilizia residenziale pubblica. Il Governo si impegna a rendere operativo il Fondo nazionale per l'efficienza energetica e a sostenere presso tutte le sedi, anche internazionali, obiettivi più ambiziosi e vincolanti per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Sono tutti temi che dovranno trovare un'effettiva applicazione nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima in fase di definizione e da presentare alla Commissione UE entro la fine del 2019".

Relativamente alla mobilità sostenibile, nella NADEF 2018 viene inoltre sottolineato che "il Governo intende promuovere una progressiva riduzione di autoveicoli con motori diesel e benzina, al fine contenere le emissioni inquinanti e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. E' stato predisposto un disegno di legge sulla mobilità sostenibile che punta a sostituire gli automezzi alimentati con motori endotermici con attrezzature a trazione elettrica. Si promuoverà la creazione di una rete capillare di supporto alla mobilità sostenibile attraverso il piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Si valuterà la possibilità di introdurre contributi pubblici all'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici, oltre che per gli interventi di retrofit per veicoli a combustione interna. In ogni caso, il contributo sarà commisurato al costo di produzione delle vetture elettriche e tenderà a scendere nel tempo".

Nella stessa nota viene sottolineato che "ai fini della tutela dell'ambiente e del perseguimento della sostenibilità energetica, sarà prevista, inoltre, la proroga della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici". Tale misura è stata inserita nell'articolo

11, comma 1, lettera a), n.1), del disegno di legge di bilancio 2019 (

A.C. 1334

) che proroga il c.d. ecobonus fino al 31 dicembre 2019.

|

Le politiche dell'Unione europeaLa strategia per il clima e gli obiettivi per il 2020, 2030 e 2050La strategia per il clima dell'UE è strettamente legata alle sue politiche energetiche. La Commissione Ue ha presentato nel novembre 2016 il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", comprendente diverse proposte oggi in larga misura giunte alle ultime tappe del proprio iter presso le istituzioni UE. Si tratta di proposte che sono state oggetto di un accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel giugno 2018 e che, approvate di recente dal Parlamento europeo in seduta plenaria nella seduta del 13 novembre 2018, sono ora rimesse alla negoziazione interistituzionale per l'approvazione definitiva. Si tratta di: una proposta di direttiva sulle energie rinnovabili (COM(2016)767), una proposta di direttiva sull'efficienza energetica (COM(2016)761), e una proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia (COM(2016)759). Un'ulteriore proposta in materia di prestazione energetica nell'edilizia, volta a contribuire agli obiettivi di efficienza energetica negli edifici è stata approvata, in via definitiva, dal Consiglio il 14 maggio 2018 (direttiva (UE) 2018/844). Il quadro normativo delineato si prefigge di offrire un quadro giuridico efficace per conseguire una migliore efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di risorse rinnovabili, gestire il mercato dell'elettricità e costituire un'Unione dell'energia. L'UE ha fissato obiettivi a breve termine per il 2020, a medio termine per il 2030 e a lungo termine per il 2050. Gli obiettivi chiave per il 2020 sono: ridurre (rispetto ai livelli del 1990) le emissioni di gas serra del 20%; attingere almeno per il 20% a fonti energetiche rinnovabili; aumentare l'efficienza energetica del 20%. Sono stati invece rivisti, gli obiettivi di medio termine da raggiungere entro il 2030: ridurre le emissioni di gas serra almeno del 40% (rispetto ai livelli del 1990); attingere almeno per il 32% da fonti rinnovabili; aumentare l'efficienza energetica di almeno il 32,5%. A lungo termine, l'UE si è prefissata l'obiettivo di ridurre (rispetto ai livelli del 1990) le proprie emissioni dell'80-95% entro il 2050. Nel progetto delle istituzioni europee, il passaggio ad un'economia ad alta efficienza energetica e a basse emissioni di carbonio potrà stimolare l'economia, creare posti di lavoro e rafforzare la competitività dell'Europa. Il 2050 rappresenta l'orizzonte entro cui si muove la comunicazione COM(2018)773 relativa ad una strategia di lungo termine per lo sviluppo di un'economia a impatto climatico zero (v. infra).

DecarbonizzazioneL'Unione europea, pur essendo il terzo produttore mondiale di gas serra, è responsabile di meno del 10% delle emissioni globali. Il primo produttore è la Cina, con circa il 29%, mentre gli Stati Uniti sono il secondo produttore, con circa il 14% delle emissioni globali. In particolare, stando ai dati forniti dalla stessa Commissione, le emissioni di gas a effetto serra da fonti fisse coperte dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS UE) sarebbero diminuite del 2,9% rispetto al 2015 (tra il 2005 e il 2015 erano scese di circa il 24%, al di sopra dell'obiettivo 2020 di una riduzione del 21%). La maggioranza dei Paesi membri (ad eccezione di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda e Lussemburgo) dovrebbe dunque conseguire i propri obiettivi di riduzione entro il 2020. Sempre nel 2016, le emissioni dei settori non coperti dal sistema ETS (ovvero piccola-media industria, trasporti, civile, agricoltura e rifiuti) erano inferiori dell'11% rispetto al 2005 e avevano quindi superato l'obiettivo 2020 di una riduzione del 10%. Alcuni Stati membri si trovano tuttavia in una situazione particolare: potrebbero non raggiugere l'obiettivo 2020 l'Irlanda, Malta, il Belgio, la Germania, l'Austria e il Lussemburgo.

Proposte della Commissione Ue e recenti iniziative normativeIn relazione al conseguimento degli obiettivi in materia di decarbonizzazione, si segnalano i seguenti provvedimenti di recente approvazione, ed una proposta di regolamento ancora in fase di ultimazione dell'iter presso le istituzioni UE:

Efficienza energeticaL'Unione europea ha compiuto buoni progressi in termini di riduzioni del consumo di energia e conta di raggiungere gli obiettivi assegnati per il 2020. Il consumo di energia nell'Unione europea è sceso dell'11% dal 2005 al 2015. Dal 2005 il consumo di energia è diminuito in tutti gli Stati membri, fatta eccezione per Lituania, Malta e Polonia. L'Italia ha raggiunto già nel 2014 il suo obiettivo per il 2020 (124 Mtoe) con un consumo di energia finale di 113,35 Mtoe. Tuttavia i dati relativi al 2015, evidenziano per l'Italia un tendenziale aumento nel consumo di energia finale (+3%), il che comporta l'esigenza di ulteriori sforzi per mantenere i livelli sotto controllo fino al 2020. In tale ambito, si segnalano in particolare una proposta della Commissione Ue, in fase avanzata del proprio iter ed una direttiva di recente approvazione:

Energie rinnovabiliLa quota di consumo delle energie rinnovabili nell'UE è passata dall'8,5% nel 2004 al 17% nel 2016. L'incremento ha riguardato tutti gli Stati membri, ma con vistose differenze. Tra i 28 Stati membri dell'Unione europea, 11 hanno già raggiunto il loro obiettivo nazionale per il 2020, tra cui l'Italia (17,4% rispetto all'obiettivo del 17%), mentre altri Stati, tra cui Germania (14,8% rispetto al 18%), Francia (16% rispetto al 23%), Regno Unito (9,3% su 15%) e Polonia (11,3% rispetto a 15%) sono ancora lontani dai loro obiettivi. Proposta di direttiva "Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" La proposta della Commissione Ue è volta a promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2016)767). Non sono previsti target nazionali, ma un obiettivo collettivo a livello di Unione, con misure vincolanti per settore (energia elettrica, riscaldamento-raffrescamento e trasporti). ITER: Il 27 giugno 2018 il Consiglio ha approvato durante i triloghi un obiettivo del 32% di energia da fonti rinnovabili a livello dell'UE per il 2030. La proposta è stata approvata dal Parlamento europeo il 13 novembre 2018 in seduta plenaria ed è ora oggetto di negoziazione interistituzionale.

Governance dell'Unione dell'energiaProposta di regolamento sulla "governance dell'Unione dell'energia" La proposta di regolamento (COM(2016)759) è volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell'UE per il 2030. Il testo definisce il modo in cui gli Stati membri collaboreranno fra di loro e con la Commissione europea per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di energia pulita, utilizzo di energie rinnovabili ed efficienza energetica, nonché gli obiettivi di lungo termine dell'UE in materia di emissioni di gas a effetto serra. Istituisce, inoltre, meccanismi di controllo che contribuiranno a garantire che gli obiettivi siano raggiunti e che l'insieme delle azioni proposte costituisca un approccio coerente e coordinato. Infine, la proposta prevede la presentazione di relazioni nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi. ITER: Il 29 giugno 2018 il Consiglio ha confermato l'accordo provvisorio, raggiunto durante i triloghi il 19-20 giugno, relativo alla proposta di regolamento in questione, che è stata approvata dal Parlamento europeo in seduta plenaria il 13 novembre 2018 ed è ora rimessa alla negoziazione interistituzionale.

L'utilizzo dei fondi europei per il climaLe azioni destinate a trasformare l'Europa in un'economia a basse emissioni e resiliente al cambiamento climatico sono finanziate con il 20% del bilancio pluriennale dell'UE per il 2014-2020, percentuale che la Commissione europea ha proposto di innalzare al 25% nel progetto di bilancio pluriennale dell'UE 2021-2027. La Banca europea degli investimenti è il più grande fondo internazionale sul clima con quasi 100 miliardi di euro impegnati. Almeno il 25% dei propri prestiti annui è destinato a investimenti attinenti al clima (energia solare ed eolica, trasporti urbani sostenibili, ricerca di tecnologie a bassa intensità di CO2, rimboschimento protezione dalle alluvioni). La BEI, che si colloca tra i maggiori emittenti di green bond (Climate Awareness Bond), nel 2017 la Bei ha concesso in prestito 19,4 miliardi di euro, (28% del totale) per contribuire a mitigare il cambiamento climatico. Infine, si è impegnata ad aumentare la quota dei prestiti per l'azione nei Paesi in via di sviluppo con il medesimo obiettivo dal 25 al 35% del totale entro il 2020. Il programma LIFE 2014-2020 ha un bilancio di 3,5 miliardi di euro. Per il periodo 2021-2027 la Commissione europea ha proposto di incrementarne la dotazione del 60% portandola a a 5,45 miliardi di euro per:

Nel periodo 2014-2020 il 25% dei fondi strutturali e d'investimento europei, oltre 114 miliardi di euro, sono assegnati al clima. Per gli anni 2021-2027 la Commissione UE ha proposto di inserire nella politica di coesione ulteriori obiettivi di sviluppo sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) mobilita finanziamenti nei settori prioritari dell'energia e dell'ambiente e dell'uso efficiente delle risorse (circa il 24% degli attuali investimenti). La recente proroga del FEIS al 2020 assicura che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS contribuiscano alle azioni contro il cambiamento climatico. InvestEU, il nuovo strumento d'investimento dell'Unione che dovrebbe sostituire il FEIS nel periodo 2021-2027, dovrebbe includere una verifica della sostenibilità degli investimenti e aiutare a orientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili. Horizon 2020, il programma Ue per la ricerca e l'innovazione assegna ai cambiamenti climatici il 35% del proprio bilancio, circa 3 miliardi di euro per il periodo 2018-2020, mentre il successivo Horizon Europe, 2021-2027 dovrebbe sostenere le politiche per il clima con una dotazione di 15 miliardi di euro. La Politica agricola comune (PAC) - che copre il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), promuove pratiche agricole vantaggiose per il clima e l'ambiente tramite pagamenti diretti agli agricoltori subordinati a requisiti ambientali. La nuova PAC per gli anni 2021-2027, dovrebbe chiedere agli agricoltori obiettivi più ambiziosi in materia di ambiente e clima, il 30% della dotazione degli Stati membri per lo sviluppo rurale dovrebbe essere dedicato a misure ambientali; il 40% del bilancio complessivo della PAC dovrebbe contribuire all'azione per il clima. Conclusioni del Consiglio Ambiente dell'UE in vista della COP24In vista della conferenza COP24 che si terrà a Katowice, in Polonia, dal 2 al 14 dicembre 2018, il Consiglio Ambiente dell'UE ha adottato il 9 ottobre 2018 conclusioni sui cambiamenti climatici che sottolineano l'urgenza senza precedenti di intensificare gli sforzi globali per evitare gli effetti pericolosi dei cambiamenti climatici e costituiscono la base della posizione dell'UE nella conferenza. In particolare, nelle conclusioni, il Consiglio rammenta i progressi conseguiti negli ultimi mesi dall'UE in materia di legislazione che rispetta gli impegni di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ricordando come tali impegni includano il nuovo obiettivo dell'UE relativo alle energie rinnovabili per il 2030, pari al 32%, il nuovo obiettivo di efficienza energetica fissato al 32,5%, la riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), gli obiettivi di riduzione delle emissioni nei settori che non rientrano nell'ETS e l'integrazione della destinazione dei suoli, del cambiamento della destinazione dei suoli e della silvicoltura (LULUCF) nel quadro dell'UE per il clima e l'energia. Inoltre, i ministri hanno evidenziato che l'UE continua a ottenere risultati soddisfacenti nel disaccoppiamento della crescita economica dalle emissioni, rilevando come, tra il 1990 e il 2016, il PIL dell'UE è cresciuto del 53%, mentre le emissioni totali sono diminuite del 22,4%. Infine, si ricorda che la quota dell'UE di emissioni globali di gas a effetto serra è diminuita, secondo le stime, dal 17,3% nel 1990 al 9,9% nel 2012. La recente Strategia per un impatto climatico zero entro il 2050Il 28 novembre 2018 la Commissione europea ha presentato, con la comunicazione COM(2018)773, una strategia di lungo termine per lo sviluppo di un'economia a impatto climatico zero entro il 2050. Il piano strategico fa seguito all'invito formulato nel marzo 2018 dal Consiglio europeo, interessa trasversalmente quasi tutte le politiche dell'UE, è in linea con l'obiettivo dell'Accordo Parigi di mantenere l'aumento delle temperature entro i 2°C e si prefigge di superarlo entro il 2050 mantenendo l'incremento delle temperature a 1,5°C. In particolare, la Commissione ritiene necessario intervenire in ambiti strategici quali: efficienza energetica, diffusione delle energie rinnovabili, mobilità pulita anche accelerando la ricerca su carburanti innovativi, competitività industriale ed economia circolare, infrastrutture ed interconnessioni, bioeconomia e pozzi naturali di assorbimento del carbonio, cattura e stoccaggio del carbonio per ridurre le emissioni residue. Nella comunicazione è ribadita l'importanza del contributo degli Stati membri, che dovranno presentare alla Commissione europea i rispettivi progetti di piani nazionali per il clima e l'energia, fondamentali per il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2030 in questi settori, e a cui si richiede di guardare in prospettiva alla strategia a lungo termine dell'UE. La Commissione invita inoltre tutte le istituzioni UE ad approvare il progetto per poterlo sottoporre al Consiglio europeo del 9 maggio 2019 a Sibiu. |

Risorse webC. Glorioso (Ministero dell'ambiente), Politiche italiane su energia e clima, maggio 2018; Commissione europea, Azione per il clima, portale di documentazione sulle politiche in materia di ambiente, energia e cambiamenti climatici; IPCC, Riscaldamento Globale di 1,5°C, ottobre 2018; ISPRA, Emissioni nazionali di gas serra: indicatori di efficienza e decarbonizzazione nei principali Paesi europei, settembre 2018; ISPRA, Gas serra: inventario delle emissioni, proiezioni al 2030 e politiche sul clima, maggio 2018; UNFCCC, Sito web della COP24. WMO, WMO Statement on the State of the Global Climate in 2017, 2018. |