Finalità/Motivazione

La proposta di direttiva COM(2016)761 è strettamente collegata alla proposta di direttiva COM(2016)765 sull’efficienza energetica nell’edilizia e fa parte del pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli Europei”, presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016.

La proposta modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica per aggiornarla all’orizzonte temporale 2030, fissando un obiettivo del 30% di efficienza energetica per l’Unione europea nel suo complesso. In base alle valutazioni della Commissione europea, la revisione della vigente disciplina si è resa necessaria in quanto il quadro normativo e le politiche attuali avrebbero consentito di raggiungere una riduzione del consumo di energia entro il 2030 soltanto del 23,9%.

Secondo la Commissione europea, l’obiettivo del 30% di efficienza energetica entro il 2030 apporterà all'Europa molteplici benefici:

- un aumento della crescita economica, con un incremento del PIL di circa 0,4% (70 miliardi di euro);

- il rafforzamento della competitività delle imprese europee, che potranno contenere i costi grazie alla prevista riduzione media dei prezzi dell'energia elettrica, da 161 a 157 EUR/MWh;

- 400 mila nuovi posti di lavoro entro il 2030, in particolare nell'edilizia;

- la riduzione dei costi delle misure anti-inquinamento e della sanità per una cifra compresa tra 4,5 e 8,3 miliardi;

- la riduzione delle importazioni di gas del 12% nel 2030.

La proposta in esame estende al periodo 2021-2030, l’obiettivo del risparmio annuale dell'1,5% di energia a carico di distributori e/o società di vendita al dettaglio, che gli Stati membri devono assicurare mediante appositi regimi obbligatori e misure alternative.

Secondo la Commissione, tale obiettivo ha dimostrato di determinare un effetto traino su:

· risparmi energici nell'uso finale;

· investimenti privati nell'efficienza energetica;

· ingresso di nuovi attori nel mercato;

· aumento del tasso di ristrutturazione degli edifici e della diffusione di apparecchiature e tecniche a basso consumo di energia.

Contesto

La direttiva 2012/27/UE rappresenta il principale strumento legislativo sull'efficienza energetica dell’Unione europea. Essa promuove l'efficienza energetica in tutta l'Unione attraverso un quadro comune di misure che riguardano ogni fase della catena dell'energia, dalle operazioni di produzione e distribuzione fino al consumo finale allo scopo di raggiungere il 20% di efficienza energetica nell'Unione entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990 e di gettare le basi per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica oltre tale data. Ciascuno Stato membro deve garantire che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici di proprietà pubblica a livello centrale sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Inoltre, i Governi degli Stati membri devono acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. Gli Stati membri devono definire una strategia di lungo termine per finanziare la ristrutturazione degli edifici pubblici e privati (Vedi paragrafo “Interventi di riqualificazione energetica degli edifici della PA”). Devono inoltre valutare il risparmio energetico che si potrebbe ottenere ricorrendo a sistemi di cogenerazione ad alta efficienza e a impianti di teleriscaldamento e raffreddamento efficienti. A tale proposito, devono garantire che i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione i loro consumi effettivi e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha stabilito un obiettivo di efficienza energetica del 27% da raggiungere nel 2030 rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia sulla base dei criteri attuali e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un livello UE del 30%". Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40% per lo stesso termine.

Valutazione 2016 dei progressi realizzati per l’efficienza energetica

La relazione COM(2016)56, recante una valutazione dei progressi realizzati dagli Stati membri nel 2014 nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica entro il 2020 e nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, presentata dalla Commissione europea il 1° febbraio 2017 insieme alla Seconda relazione sullo stato dell’Unione dell’energia (COM(2017)53), evidenzia che sono stati compiuti notevoli progressi per quanto riguarda l’efficienza energetica a livello unionale. Nello specifico, essa fornisce una valutazione dei progressi realizzati fino al 2014 nel conseguimento dell’obiettivo del 20% di efficienza energetica entro il 2020 e nell’attuazione della direttiva sull’efficienza energetica; comprende inoltre una serie di raccomandazioni per gli Stati membri.

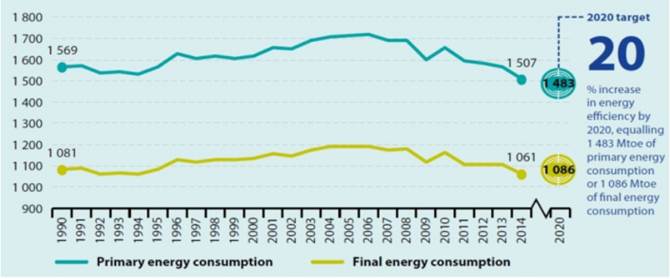

La principale conclusione della relazione è che nel 2014 il consumo di energia primaria[1] sforava solo dell’1,6% l’obiettivo 2020; il consumo di energia finale[2], al contrario, aveva conseguito una riduzione maggiore (del 2,2%) rispetto all’obiettivo 2020.

Fonte: Eurostat

Tuttavia, nel 2015 il consumo di energia primaria ha registrato un aumento di circa l’1,5% e quello di energia finale di circa il 2% rispetto ai livelli del 2014. Il rialzo, secondo la Commissione, dipende dal fatto che il 2014 è stato un anno eccezionalmente caldo; i dati 2015, invece, sono un ritorno alla normalità.

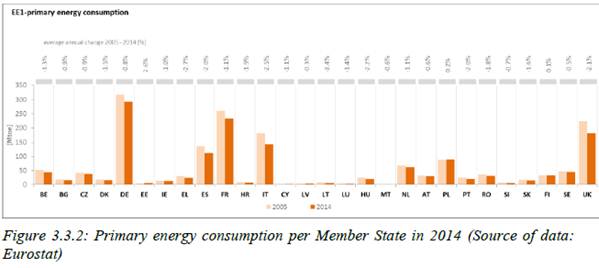

Il consumo di energia primaria nell’UE è sceso da 1.712 Mtoe nel 2005 a 1.507 Mtoe nel 2014 (12%), ancora leggermente al di sopra, quindi, dell’obiettivo 2020, ossia 1.483 Mtoe. In particolare, 19 Stati membri hanno registrato un consumo di energia primaria al di sotto del loro obiettivo indicativo per il 2020 già nel 2014[3] e in termini assoluti il consumo di energia primaria è diminuito in tutti gli Stati membri dal 2005, fatta eccezione per Estonia, Finlandia e Polonia.

Il consumo di energia finale nell’Unione europea è sceso dell’11%, passando da 1.191 Mtoe nel 2005 a 1.062 Mtoe nel 2014, al di sotto, quindi, dell’obiettivo 2020, pari a 1.086 Mtoe. Nel 2014, il consumo di energia finale di 17 Stati membri era già al di sotto del loro obiettivo indicativo per il 2020[4] e in termini assoluti il consumo di energia finale è diminuito in tutti gli Stati membri dal 2005, fatta eccezione per Lituania, Malta e Polonia.

Nel 2014, il settore dei trasporti rappresentava la quota maggiore del consumo totale di energia finale (33%), seguito dall’industria (26%), dal settore residenziale (25%), dai servizi (13%) e da altri (3%).

Inoltre, l’attuazione dell’articolo 7 della direttiva, in base al quale gli Stati membri sono tenuti a istituire regimi obbligatori di efficienza energetica per realizzare risparmi di energia finale annuali pari all’1,5% o ad adottare in alternativa altre misure politiche a risultato equivalente, indica che gli Stati membri hanno compiuto buoni progressi verso il conseguimento dell’obiettivo cumulativo di risparmio entro il 2020. In particolare, nel 2014 l’UE-28 ha conseguito un risparmio energetico di 12 Mtoe, equivalente al 5% della somma degli obblighi di risparmio totale trasmessi dagli Stati membri. Il risparmio comunicato da otto Stati membri – Francia, Ungheria, Italia, Malta, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia e Regno Unito – ha raggiunto o superato l’obiettivo di risparmio annuo atteso per il 2014.

Contenuto

La proposta in esame riguarda soltanto gli articoli della citata direttiva sull’efficienza energetica che è necessario adeguare all’orizzonte temporale 2030, nonché le disposizioni sulla misurazione e sulla fatturazione e in materia di delega alla Commissione. Inoltre, essa reca alcune modifiche tecniche relative al coefficiente di base applicabile dagli Stati per il risparmio di energia elettrica in kWh.

La proposta si compone di 4 articoli. Le modifiche alla direttiva vigente sull’efficienza energetica sono contenute tutte nell’articolo 1. In primo luogo, viene modificato l’articolo 1 della direttiva per introdurre un obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30% per il 2030.

L’obiettivo del 30% è più ambizioso di quello del 27% approvato dal Consiglio europeo nel 2014, ma meno ambizioso di quello del 40% richiesto dal Parlamento europeo con la risoluzione “Verso un’Unione europea dell’energia”, adottata nel dicembre 2015.

Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico, nella relazione trasmessa il 17 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, sottolinea che sebbene la proposta non si traduca in obiettivi vincolanti per gli Stati membri, i Paesi dell'Unione dovranno comunque indicare il proprio obiettivo di efficienza energetica a livello nazionale per il 2030 nei Piani nazionali integrati per l'energia e il clima, un nuovo strumento di pianificazione proposto nel progetto di regolamento UE per una governance dell'Unione dell'energia, adottato dalla Commissione il 30 novembre 2016, contestualmente all'adozione della proposta in esame.

Al riguardo, si può osservare che la normativa proposta non prevede una norma di chiusura nell’eventualità in cui il mancato conseguimento dell’obiettivo previsto sia attribuibile alla responsabilità di singoli e specifici Stati membri.

L’articolo 3 della direttiva vigente viene modificato inserendo un nuovo comma 4 che prevede che gli Stati membri stabiliscano i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo dell’Unione per il 2030, tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non dovrà superare 1.321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. I suddetti contributi saranno notificati dagli Stati membri attraverso i piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

L'articolo 4 della direttiva, che impone agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale, viene soppresso e inserito nella citata proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia COM(2016)765.

L'articolo 7, che impone agli Stati membri di realizzare un risparmio annuo pari all’1,5% in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali fino al 31 dicembre 2020, viene modificato per estenderne la portata fino al 2030. Il calcolo dei risparmi richiesti per il 2030 è riferito al volume delle vendite medie annue realizzate nel triennio 2016-2018.

Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a realizzare risparmi annui dell'1,5% anche per periodi decennali successivi al 2030, a meno che la Commissione, in sede di riesame entro il 2027, non li ritenga più necessari per il conseguimento degli obiettivi per il 2050.

In merito, nella citata relazione, il Ministero dello sviluppo economico rileva che la previsione per cui gli obblighi sono calcolati in maniera proporzionale ai consumi energetici in base ad un fattore moltiplicativo uguale per tutti, pari appunto all'1,5% annuo, va a discapito dei Paesi più virtuosi; ad avviso del Ministero, il costo dell'investimento pubblico e privato che è necessario sostenere per raggiungere quel risultato crescerebbe in maniera più che proporzionale al crescere della performance di efficienza energetica, con il risultato che i Paesi che vantano una migliore performance in termini di consumi energetici dovranno mobilitare risorse economiche più ingenti per riuscire ad aggredire il potenziale di riduzione residuo. A giudizio del Ministero, gli elementi sopra richiamati possono arrecare importante pregiudizio al sistema italiano, considerato che l'Italia gode di un'intensità energetica di circa il 18% inferiore rispetto alla media UE, un risultato aggiunto grazie agli sforzi storicamente profusi nel settore dell'efficienza energetica. Nel corso del negoziato, ad avviso del Ministero, sarebbe pertanto opportuno proporre una ripartizione più equa dell'onere di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati membri, che tenga conto della condizione di partenza dei singoli Paesi (ad esempio, l'indice di intensità energetica).

Al comma 2 dell’articolo 7, che riguarda le opzioni che gli Stati possono considerare ai fini del calcolo dei suddetti risparmi, viene inserita la lettera e), che prevede la possibilità di escludere dal calcolo del risparmio energetico la quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure a favore dell’installazione di tecnologie delle energie rinnovabili. Ciò fermo restando che tali opzioni nell’insieme non devono costituire un volume superiore al 25% dei risparmi energetici.

Lo stesso articolo 7, come modificato, prevede che per il periodo 2021-2030 gli Stati membri possono contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle misure introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o adottate durante il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, purché sia dimostrabile che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi.

Come riportato nel preambolo della proposta di direttiva, i nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che non possano essere dichiarati come risparmi quelli che si sarebbero prodotti comunque.

In merito, il Ministero dello sviluppo economico, nella citata relazione, sostiene che il sistema proposto comporterebbe, per gli Stati membri che hanno attuato politiche più audaci e tempestive per incentivare l'efficientamento energetico, l’impossibilità di conteggiare i risultati di tali azioni ai fini del rispetto degli obblighi imposti dalla direttiva.

Sempre l’articolo 7, come modificato, prevede che per realizzare il volume di risparmi prescritto gli Stati membri possano scegliere di istituire un regime obbligatorio di efficienza energetica o di adottare misure alternative, nonché combinare le due opzioni. In tal modo le opzioni previste vengono poste sullo stesso piano, laddove la direttiva vigente privilegia l’istituzione di regimi obbligatori.

Le modalità di calcolo dei risparmi energetici vengono semplificate secondo quanto stabilito dal nuovo Allegato V, che chiarisce anche quali risparmi possono essere conteggiati. In particolare, potranno ora essere conteggiati interamente i risparmi energetici ottenuti con misure di ristrutturazione degli edifici.

Il nuovo articolo 7-bis stabilisce che gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate che operano sui rispettivi territori, designate dagli Stati membri stessi sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio, realizzino cumulativamente i risparmi energetici prescritti.

L’articolo 7-bis, inoltre, rafforza le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica disponendo che gli Stati membri eseguano degli audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. Il riferimento a "una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica", come riportato nel preambolo, dovrebbe sottintendere l'obbligo di creare un sottogruppo di una popolazione statistica (le misure di risparmio energetico) in modo tale che esso rappresenti accuratamente l'intera popolazione in questione (tutte le misure di risparmio energetico).

Inoltre, gli Stati membri devono includere nei regimi obbligatori di efficienza energetica obiettivi a finalità sociale (attualmente facoltativi), anche imponendo (anziché richiedendo) che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali.

Infine, il paragrafo 6 dell’articolo 7-bis dispone che una volta l'anno gli Stati membri pubblichino i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata.

Analogamente, il nuovo articolo 7-ter stabilisce che, anche in sede di elaborazione delle misure alternative, gli Stati membri tengano conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica.

Gli articoli 9 e 10, riguardanti rispettivamente la misurazione e la fatturazione, vengono modificati al fine di renderli applicabili solo al gas, lasciando inalterata la disciplina vigente.

Vengono introdotte, invece, nuove norme relative a riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico concernenti la misurazione, la misurazione divisionale e la ripartizione dei costi (articolo 9-bis), le informazioni di fatturazione e consumo (articolo10-bis) e i costi dell’accesso alle informazioni di misurazione e fatturazione (articolo 11). Gli articoli in questione e l'Allegato VII della direttiva vengono modificati al fine di fornire informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia. Viene inoltre precisato che i diritti di informazione sulla fatturazione valgono per i consumatori di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. Pertanto, ai fini di tali disposizioni, con il termine "utente finale" si intendono sia i clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio, sia gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da una fonte centrale. Il termine "misurazione divisionale" si riferisce alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici. Dal 1° gennaio 2020 i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione devono essere leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi.

Entro il 1° gennaio 2027, i contatori e i contabilizzatori già installati, se sprovvisti, dovranno essere dotati di capacità di lettura a distanza oppure sostituiti.

In particolare, l'articolo 10-bis prevede che gli Stati membri garantiscano che le informazioni di fatturazione e consumo siano precise e basate sul consumo effettivo per tutti gli utenti finali provvisti di contatori e contabilizzatori, conformemente a quanto previsto dall'allegato VII-bis. Tale obbligo può essere soddisfatto mediante un sistema di autolettura periodica, in base al quale il cliente finale comunica i dati del proprio contatore al fornitore di energia.

Vengono poi abrogate le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 5 e 8 , relative alla trasformazione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia, per includere nuove disposizioni equivalenti nelle proposta legislativa relativa all'assetto del mercato dell'energia elettrica, facente parte dello stesso pacchetto Energia pulita.

L'articolo 23 sui poteri delegati è modificato per sopprimere l'attuale termine per la delega, sostituendolo con il periodo quinquennale standard stabilito nella convenzione d'intesa del Parlamento europeo e del Consiglio sugli atti delegati. Tale periodo avrà decorrenza a partire dal 4 dicembre 2017.

All'articolo 24 della direttiva è aggiunto il paragrafo 12, che prevede che la Commissione valuti la direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni.

Infine, l'Allegato alla proposta di direttiva provvede a modificare gli Allegati IV, V e VII della direttiva, e inserisce l'Allegato VII-bis. Nell'Allegato IV, recante la tabella di conversione per il calcolo del tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale, viene modificata la nota 3 al fine di rivedere il coefficiente di base, che passa da 2,5 a 2, per i risparmi di energia elettrica espressi in KWh, affinché il fattore predefinito di energia primaria (PEF) rispecchi i cambiamenti apportati dall'evoluzione tecnologica e dalla crescente quota di fonti rinnovabili.

L'Allegato V, riguardante i metodi di calcolo dell'impatto dei regimi obbligatori di efficienza energetica, viene modificato al fine di rispecchiare l'introduzione degli articoli 7-bis e 7-ter. Vengono in particolare ampliati e chiariti i principi da applicare per determinare i risparmi energetici ottenuti. Per quanto riguarda le misure alternative di cui all'articolo 7-ter, vengono precisati una serie di requisiti, tra cui: che i risparmi energetici prodotti siano verificabili; che la responsabilità di ciascuna parte sia definita chiaramente; che i risparmi siano determinati i modo trasparente; che le parti incaricate presentino una relazione annuale sui risparmi conseguiti; che i risparmi generati da un'azione individuale non siano dichiarati da più parti.

L'Allegato VII, recante i criteri minimi di fatturazione, viene modificato al fine di renderlo applicabile solo al gas, e viene introdotto l'Allegato VII-bis recante i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo relativamente al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda. Viene previsto che la fatturazione basata sul consumo avvenga almeno una volta l'anno e che in presenza di contatori o contabilizzatori leggibili a distanza le informazioni siano rese disponibili almeno ogni tre mesi su richiesta dei consumatori finali. Dal 1° gennaio 2022, se sono installati contatori a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo saranno rese ogni mese. Sono inoltre chiarite le informazioni da fornire agli utenti finali, tra cui i prezzi correnti effettivi e il consumo energetico effettivo, il mix di combustibili utilizzato, il raffronto tra il consumo corrente di energia e quello relativo allo stesso periodo dell'anno precedente, i recapiti utili per ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici della PA (a cura del Servizio studi)

L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia del demanio, predisponga, entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con gli obiettivi di risparmio energetico citati nello stesso decreto legislativo (articolo 5, comma 1) e promuova, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate anche tramite propri enti e società collegate. Nella redazione del programma, si tiene anche conto delle risultanze dell'inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE.

In attuazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014 è stato adottato il D.M. 16 settembre 2016 che definisce le modalità attuative del Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) finalizzato a efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull’efficienza energetica.

Un comunicato stampa del MISE del 23 settembre 2016 precisa al riguardo uno stanziamento di 350 milioni di euro nel periodo 2014-2020. Un successivo comunicato stampa del 4 gennaio 2017 informa della firma di una convenzione tra Ministero dello Sviluppo economico e Agenzia del Demanio per eseguire 63 interventi sugli edifici della pubblica amministrazione centrale.

Base giuridica

La base giuridica è individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riguarda le misure necessarie per conseguire gli obiettivi dell’Unione relativi al risparmio energetico e all'efficienza energetica.

Sussidiarietà

Secondo la Commissione, il principio di sussidiarietà è rispettato, dal momento che gli Stati membri manterranno la stessa flessibilità di cui dispongono oggi nella scelta del mix di politiche e del modo con cui realizzare entro il 2030 i risparmi prescritti, ivi compreso come scaglionarli nell'arco di tempo considerato.

Proporzionalità

Secondo la Commissione, la proposta rispetta il principio di proporzionalità poiché le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Valutazione d’impatto della Commissione europea

La Commissione europea ha preso in considerazione diverse opzioni. Per quanto riguarda il livello dell'obiettivo, è stata valutata una riduzione di energia primaria del 27%, 30%, 33%, 35% e 40% rispetto a uno scenario di base del 2007. Per la formulazione dell'obiettivo sono stati presi in esame il consumo di energia primaria e/o finale, il risparmio o l'intensità energetica. Riguardo alla natura dell'obiettivo, sono state valutate le seguenti possibilità: obiettivi indicativi per l'Unione e gli Stati membri; obiettivo vincolante a livello di Unione; obiettivi vincolanti a livello di Stati membri.

Per quanto riguarda l'articolo 7, le opzioni sono state le seguenti: nessun intervento a livello di Unione, mantenendo gli orientamenti sul quadro normativo e sull'esecuzione fino al 2020; estensione dell'articolo 7 al 2030; estensione dell'articolo 7 al 2030, con una sua semplificazione e un aggiornamento; estensione dell'articolo 7 al 2030, con un aumento della percentuale di risparmio.

Per quanto riguarda gli articoli da 9 a 11, gli scenari possibili sono stati: un rafforzamento dell'attuazione e ulteriori orientamenti (opzione non legislativa); un chiarimento e un aggiornamento, incluso il consolidamento di alcune disposizioni a fini di coerenza con la legislazione sul mercato interno dell'energia.

Al termine della valutazione, la Commissione ha deciso che un livello di efficienza energetica superiore al 27% nel 2030 apporterebbe maggiori benefici in termini di occupazione e crescita economica, sicurezza dell'approvvigionamento, riduzione delle emissioni di gas serra, salute e ambiente.

In termini di impatto sociale, l'analisi di oltre 20 studi ha portato alla conclusione che per ogni 1,2 milioni di euro spesi in efficienza energetica si sostengono direttamente circa 23 posti di lavoro in questo settore. Si prevede un impatto positivo anche per chi versa in condizioni di precarietà energetica. Pertanto, la scelta politica è stata: un obiettivo vincolante di efficienza energetica del 30%; l’estensione dell'articolo 7 della direttiva al 2030, mediante una semplificazione e un aggiornamento; un chiarimento e un aggiornamento degli articoli da 9 a 11 della direttiva, incluso il consolidamento di alcune disposizioni a fini di coerenza con la legislazione sul mercato interno dell'energia.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l’esame dell’atto risulta concluso da parte di: Austria, Lituania, Portogallo e Spagna.

In particolare il Bundesrat austriaco esprime la sue preoccupazioni riguardo alla possibilità di considerare solo le misure politiche adottate dopo il 31 dicembre 2020, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo 2030. A suo giudizio, tale previsione non è nell'interesse dell'efficienza energetica e comporterebbe un vuoto operativo, in quanto misure significative sarebbero ritardate al solo scopo di soddisfare i criteri formali. Inoltre, a suo avviso, il sistema di raccolta delle informazioni sui consumi dovrebbe essere rivisto nel quadro di una approfondita analisi costi-benefici e le disposizioni in materia di installazione di contatori intelligenti dovrebbero essere lasciate agli Stati membri.