Premessa

Ai sensi della legge di contabilità, il Documento di

economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione

della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di

medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze

pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche,

adottati dall’Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita

europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente,

sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020. Il DEF

enuncia, pertanto, le modalità e la tempistica attraverso le quali l’Italia

intende conseguire il risanamento strutturale dei conti pubblici e perseguire

gli obiettivi in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione

sociale, energia e sostenibilità ambientale definiti nell’ambito dell’Unione

europea.

Il documento, che s’inquadra al centro del nuovo processo di

coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri

dell’UE - il cd. Semestre europeo – è presentato alle Camere, per le conseguenti

deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine

di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di

politica economica in tempo utile per l’invio al Consiglio dell'Unione europea

e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di

Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR) contenuti,

rispettivamente, nella prima e nella terza sezione del Documento.

Quanto alla struttura, il DEF si compone di tre sezioni e di

una serie di allegati. In particolare, la prima sezione espone lo schema

del Programma di Stabilità, che dovrà contenere tutti gli elementi e le

informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare,

dal nuovo Codice di condotta[1]

sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento

agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione

del debito pubblico.

La sezione

contiene gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza

pubblica almeno per il triennio successivo; l’indicazione degli obiettivi

programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il

debito delle PA, articolati per i sottosettori della PA, accompagnata anche da

un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di

raggiungere gli obiettivi. La sezione deve, inoltre, contenere le previsioni

di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende

adottare per garantirne la sostenibilità, nonché le diverse ipotesi di

evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di

previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno

lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

Nella seconda sezione sono indicate le regole

generali sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in

linea con l’esigenza, evidenziata in sede europea, di individuare forme

efficaci di controllo dell’andamento della spesa pubblica.

La sezione reca,

tra l’altro, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle

amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti

rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di

aggiornamento; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il

triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e

del saldo di cassa; l'individuazione, in coerenza con gli obiettivi di finanza

pubblica, di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni

pubbliche; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i

principali aggregati del conto economico della PA riferite almeno al triennio

successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni

dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a

quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità,

nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

All’interno della sezione deve inoltre essere dato conto anche delle risorse

destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei

fondi nazionali addizionali. In allegato alla sezione è riportata una nota

metodologica che espone analiticamente i criteri di formulazione delle

previsioni tendenziali.

La terza sezione reca, infine, lo schema del

Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di

Stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi

nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati

dalla nuova Strategia “Europa 2020” (cfr. Approfondimento n. 1). In

tale ambito sono indicati:

§

lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con

indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli

conseguiti;

§

gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di

natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

§

le priorità del Paese, con le principali riforme da

attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli

obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità;

§

i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di

crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema

economico e di aumento dell'occupazione.

Come sarà più

diffusamente illustrato in seguito, si segnala che il PNR 2013, essendo

stato presentato dal Governo in concomitanza con lo svolgimento delle procedure

per la formazione di un nuovo Esecutivo, non contiene quest’anno un’agenda di

priorità per il futuro, limitandosi invece a riportare un’analisi dettagliata

delle riforme adottate e dei relativi primi risultati, nonché a indicare le

aree di policy dove è maggiormente necessario intervenire per il futuro.

In allegato al DEF – ovvero alla Nota di aggiornamento del

medesimo da presentare ogni anno entro il 20 settembre – sono indicati gli

eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica,

da presentarsi alle Camere entro il mese di gennaio.

In base alla legge di contabilità nazionale, in allegato

al DEF devono essere riportate una serie d’informazioni supplementari:

a)

una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle

aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, in cui è evidenziato il

contributo dei fondi nazionali addizionali, con particolare riguardo alla

coesione sociale, alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione

territoriale degli interventi;

b)

il Programma delle infrastrutture strategiche, previsto

dalla “Legge obiettivo”, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma

relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti;

c)

un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente, relativo

allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle

emissioni di gas ad effetto serra derivanti dagli obblighi internazionali

assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi;

d)

un documento recante l’esposizione, con riferimento agli ultimi

dati di consuntivo disponibili, delle risorse del bilancio dello Stato

destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie

economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali

e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

e)

il rapporto sullo stato di attuazione della legge di

contabilità e finanza pubblica e sullo stato di attuazione delle norme

finalizzate all’armonizzazione delle regole contabili degli enti territoriali,

prevista dalla legge di attuazione del federalismo fiscale.

Il DEF, nella prima sezione relativa al Programma di

Stabilità, evidenza come nel 2012 l’economia mondiale abbia registrato un

rallentamento rispetto al 2011, risultato più accentuato nel quarto trimestre

dell’anno.

Il PIL mondiale, secondo

i dati del Fondo Monetario internazionale, risulterebbe cresciuto nel 2012

ad un tasso del 3,2 per cento e il commercio del 2,5 per cento,

a livelli nettamente inferiori rispetto al 2011.

Tabella

1.1

Il

recupero del commercio mondiale (variazioni

percentuali)

|

FMI

|

2011

|

2012

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

2017

|

|

Commercio internazionale

|

6,0

|

2,5

|

3,6

|

5,3

|

6,1

|

6,2

|

6,4

|

|

PIL mondiale

|

4,0

|

3,2

|

3,3

|

4,0

|

4,4

|

4,5

|

4,5

|

Fonte: FMI, World Economic

Outlook, aprile 2013, Database.

Nel complesso, si confermano le tendenze già emerse negli

ultimi anni relativamente al differenziale dei tassi di crescita tra i paesi

avanzati e quelli emergenti e di più recente industrializzazione, che

manifestano una maggiore reazione nella fase attuale di congiuntura, con una crescita

sensibilmente più elevata. Permane, inoltre, un certo grado di asimmetria tra

le aree più industrializzate.

In questo scenario, il DEF

evidenzia come nell’area dell’euro la graduale attenuazione delle

turbolenze sui mercati finanziari non si sia ancora pienamente trasmessa

all’economia reale, soprattutto nei paesi cosiddetti “periferici”, e come ciò

abbia determinato nel 2012 una contrazione del PIL dello 0,6 per cento e

un incremento del tasso di disoccupazione all’11,4 per cento. A

tale deterioramento delle prospettive macroeconomiche ha in parte contribuito

la debolezza della domanda interna, registrata in particolare nei paesi

che hanno adottato politiche di aggiustamento fiscale; nell’ultimo trimestre

dell’anno il rallentamento ha interessato anche la Germania.

Il Bollettino

Economico di Banca d’Italia dell’aprile 2013, evidenzia, con riferimento

ai risultati dell’Area dell’euro, come il deterioramento delle attività economiche

verificatosi nel quarto trimestre del 2012 abbia riflesso il temporaneo

venir meno del sostegno delle esportazioni, atteso che le vendite

all’estero hanno segnato il primo calo congiunturale dopo tre anni di

espansione, nonché l’andamento debole della domanda interna. Nonostante

il lieve recente recupero degli indicatori di fiducia di famiglie e imprese

rispetto ai valori minimi dell’autunno scorso, le informazioni congiunturali

confermano il prolungarsi della debolezza della domanda interna, cui

contribuiscono l’incertezza sulle prospettive cicliche, il permanere, in alcuni

paesi, delle difficoltà di accesso al credito e, nel caso dei consumi delle

famiglie, il calo del reddito disponibile in termini reali.

Di converso, negli Stati Uniti l’andamento del ciclo

economico è stato favorevole, essendosi registrata una crescita del PIL del

2,2 per cento e una diminuzione del tasso di disoccupazione all’8,1

per cento. Anche in Giappone il PIL è cresciuto del 2 per

cento, mentre tassi di crescita nettamente superiori a quelli dei paesi

avanzati hanno continuato a registrarsi nei paesi emergenti e di più

recente industrializzazione: la Cina è cresciuta del 7,8 e l’India

del 4,9 per cento e anche le prospettive per l’anno in corso sono favorevoli.

Le previsioni per il

2013

I segnali di rallentamento emersi nell’ultima fase del 2012 si

sono riflessi, in parte, anche nei primi mesi dell’anno in corso, inducendo una

revisione al ribasso delle previsioni di crescita dell’economia

globale per il 2013. Secondo le indicazioni contenute nel DEF 2013, le

stime di espansione del prodotto si attesterebbero, per l’anno in corso, al 3,2

per cento e quelle del commercio mondiale al 3,6 per cento.

In questo scenario, nell’Area

dell’euro è attesa per il 2013 una contrazione del prodotto

dello 0,3 per cento e un aumento del tasso di disoccupazione

al 12,2 per cento.

Negli Stati Uniti è invece

prevista una crescita dell’1,9 per cento, mentre la disoccupazione dovrebbe

ridursi al 7,6 per cento; il Giappone dovrebbe crescere dell’1,0 per

cento e la Cina a tassi prossimi all’8 per cento. I paesi emergenti

continuerebbero a reagire meglio all’attuale congiuntura, con tassi di crescita

più intensi rispetto alle economie avanzate che forniscono un rilevante

contributo all’andamento dell’economia globale.

Nel Bollettino di

aprile 2013, la Banca Centrale Europea conferma che tra le economie

avanzate la ripresa resterà probabilmente difforme e l’attività dovrebbe

accelerare solo gradualmente per l’azione di freno esercitata dal processo di

aggiustamento dei bilanci, dall’inasprimento fiscale e dalle condizioni di

credito tuttora restrittive. Al tempo stesso, la BCE rileva che nelle economie

emergenti l’attività si sta già intensificando e dovrebbe mantenersi più

robusta che nei paesi avanzati. In particolare, in Cina gli indicatori delle

indagini congiunturali segnalano che l’economia ha continuato a espandersi a

ritmi robusti; il settore manifatturiero è sospinto da nuovi ordinativi, mentre

gli indicatori relativi agli investimenti hanno evidenziato una forte

accelerazione; anche le esportazioni sono notevolmente aumentate e ciò ha

determinato l’avanzo commerciale cumulato su dodici mesi più ampio da giugno

2009.

Più robusti segnali di stabilizzazione del contesto

internazionale comincerebbero a manifestarsi nel 2014, con una

previsione della crescita del PIL mondiale stimata nel DEF al 3,9 per

cento (rispetto al 4 per cento indicato dal FMI ed esposto nella Tabella 1.1.).

Le previsioni di

graduale recupero dell’economia mondiale espresse nel DEF risultano

sostanzialmente in linea con quanto previsto dal FMI nel recente World

Economic Outlook di aprile 2013, il quale rileva come nell’anno in

corso l’economia mondiale stia iniziando a mostrare una ripresa dopo

l’indebolimento manifestatosi nel corso del 2012. In particolare, l’attività

economica nelle economie avanzate ha raggiunto una stabilizzazione, mentre nei

mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo è migliorata. Le severe

misure adottate in sede europea hanno contribuito a migliorare la fiducia e le

condizioni finanziarie. I policy makers americani hanno evitato

l’inasprimento fiscale, ma non sono riusciti a trovare una soluzione duratura

agli altri rischi finanziari di breve termine. Le indicazioni dell’FMI trovano

conferma anche nell’ultimo Bollettino economico della Banca d’Italia,

nel quale si rileva come nel primo trimestre del 2013 siano emersi segnali di

rafforzamento congiunturale negli Stati Uniti e in alcune economie emergenti,

dopo l’accentuata a fase di debolezza nell’ultimo trimestre del 2012. Anche il

commercio mondiale si è rafforzato, sospinto dall’espansione dei flussi fra i

paesi emergenti dell’Asia. Nel complesso la crescita mondiale nell'anno in

corso, secondo l’Istituto, dovrebbe rimanere modesta, per rafforzarsi dal 2014.

Sono comunque evidenziate le incertezze in ordine a possibili sviluppi della

politica di bilancio negli Stati Uniti e all’evoluzione della crisi del debito

sovrano in Europa.

Le prime indicazioni provenienti dal contesto internazionale

inducono, secondo il Governo, ad un moderato ottimismo.

In particolare, il DEF sottolinea come gli elevati tassi

di crescita dei paesi emergenti possano fungere da volano per la ripresa

dei paesi sviluppati, analogamente alla prevista diminuzione dei prezzi

delle materie prime – energetiche, alimentari e industriali –, che dovrebbe

comportare riflessi positivi anche sull’inflazione.

Pur in presenza di segnali di

stabilizzazione del contesto internazionale, continuano tuttavia a persistere elementi

di incertezza per il futuro.

Nei paesi sviluppati gli elementi di criticità che

influiscono sulla ripresa economica continuano a essere connessi agli effetti

delle politiche fiscali restrittive che sono state adottate per contenere gli

ampi livelli d’indebitamento raggiunti a seguito della crisi finanziaria.

In particolare, nell’area dell’euro gli elementi

d’incertezza sono connessi a una possibile recrudescenza delle tensioni sui

mercati finanziari, che ancora permangono, come dimostra la recente crisi

bancaria di Cipro.

Negli Stati Uniti, nonostante la politica monetaria

accomodante finora adottata dalla Federal Reserve, si registrano i

rischi connessi al possibile combinarsi di tagli alla spesa e maggiori tasse,

derivanti dalle misure decise alla fine dello scorso anno per evitare il c.d. “fiscal

cliff” e dai tagli automatici ai programmi di spesa pubblica disposti per i

prossimi dieci anni (il c.d. sequester); ulteriori incertezze sono

connesse all’approvazione di un piano di consolidamento fiscale a medio termine

e al raggiungimento del tetto al debito pubblico previsto, in mancanza di un

accordo tra l’Amministrazione e il Congresso per la sua elevazione, nella

seconda metà di maggio. In Giappone, invece, le recenti innovative

azioni di politica monetaria riflettono l’esigenza di tornare a crescere a

ritmi sostenuti.

La politica monetaria

Secondo quanto riportato nel

Bollettino Economico di Banca d’Italia dell’aprile 2013, le banche centrali

delle maggiori economie avanzate hanno reso ancora più accomodante

l’intonazione delle rispettive politiche monetarie. Negli Stati Uniti la

Riserva Federale ha lasciato invariato l’intervallo obiettivo per il tasso

d’interesse sui federal funds tra 0 e 0,25 per cento, riaffermando che

il tasso sarà mantenuto su valori eccezionalmente bassi fino a quando

permarranno elevati tassi di disoccupazione (superiori al 6,5 per cento) e

basse aspettative di inflazione. Ha, inoltre, deciso di proseguire con il piano

di acquisti a titolo definitivo di mutui cartolarizzati per 40

miliardi di dollari al mese e di obbligazioni del Tesoro a lungo

termine per ulteriori 45 miliardi.

La Banca del Giappone, dopo aver introdotto in

gennaio un obiettivo esplicito per la stabilità dei prezzi pari al 2 per cento

- in sostituzione del precedente tasso di inflazione di riferimento nel breve

termine (1 per cento) - ha varato, in aprile, un nuovo ampio programma di

espansione quantitativa, finalizzato al raggiungimento del target di

inflazione entro due anni. Il nuovo regime determinerà un raddoppio della

base monetaria nel corso del prossimo biennio, diventando il nuovo

obiettivo operativo della politica monetaria; nel medesimo arco temporale verrà

raddoppiata la quantità di attività finanziarie detenute nel portafoglio

della Banca centrale e più che raddoppiata la vita media residua degli

acquisti di obbligazioni pubbliche.

La Banca d’Inghilterra ha invece lasciato

invariato lo stock di attività finanziarie nel proprio portafoglio a 375

miliardi di sterline.

La Banca centrale europea

(BCE) ha mantenuto un orientamento di politica monetaria accomodante, lasciando

allo 0,75 per cento il tasso di riferimento per le operazioni di

rifinanziamento principali. La liquidità in eccesso si è mantenuta ampia, anche

se sono diminuiti di circa 220 miliardi di euro i

finanziamenti complessivi forniti dall’Eurosistema alle banche operanti

nell’area mediante le operazioni di rifinanziamento in ragione della

restituzione anticipata di una parte dei fondi ottenuti nelle due operazioni di

rifinanziamento con durata triennale (LTRO) condotte a dicembre del 2011 e a

febbraio del 2012. Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che

l’orientamento di politica monetaria rimarrà accomodante con piena

aggiudicazione della liquidità richiesta dalle banche fino a quando necessario;

ha inoltre chiarito di essere pronto a ulteriori azioni sulla base della

valutazione delle informazioni in arrivo nel prossimo futuro.

Con riferimento al cambio, si ricorda infine

che all’inizio dell’anno in corso l’euro si è deprezzato dell’1,1 per

cento rispetto al dollaro, ma si è rafforzato nei confronti dello yen del 14

per cento, in seguito all’ulteriore allentamento delle condizioni monetarie in

Giappone; è comunque proseguito il trend di apprezzamento avviatosi

nel 2012 in termini effettivi nominali. Analogamente a quanto avvenuto in

Francia e in Germania, il guadagno di competitività accumulato

dall’Italia a partire dal 2010, che ha favorito il miglioramento del saldo

delle partite correnti, è stato in parte ridotto, dallo scorso agosto, dalla

rivalutazione nominale dell’euro.

Il DEF espone l’analisi del quadro macroeconomico italiano

nel 2012 e le previsioni per l’anno in corso e per il periodo 2014-2017, che riflettono

gli elementi d’incertezza che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali.

I risultati nel 2012

Con riferimento all’anno 2012, il DEF evidenzia come la

recessione, manifestatasi nuovamente nella seconda metà del 2011 - dopo i

moderati segnali di ripresa di inizio anno – si sia protratta, in

Italia, per tutto il 2012.

Nel complesso, nel 2012 il PIL

ha registrato una contrazione del 2,4 per cento, a fronte della

crescita dello 0,4 per cento del 2011 (dato, quest’ultimo, in netto

rallentamento rispetto alla crescita dell’1,7 per cento manifestatasi nel

2010).

La contrazione del prodotto registrata nel 2012 è risultata in

linea con le previsioni formulate nella Nota di aggiornamento del DEF,

presentata a settembre 2012. In merito il Documento

sottolinea che la fase recessiva dell’economia italiana, che ha attraversato

l’intero arco dell’anno 2012, si è inasprita nella fase finale dell’anno,

segnando nell’ultimo trimestre una variazione negativa superiore alle attese. Nel

quarto trimestre del 2012 si è, infatti, registrato un brusco

peggioramento dell’andamento dell’economia italiana, con una contrazione

del PIL dello 0,9 per cento sul trimestre precedente.

Secondo quanto rilevato nel Comunicato

ISTAT dell’11 marzo 2013, nel IV trimestre 2012 tutti i principali

aggregati della domanda interna hanno segnato diminuzioni significative. In

particolare, rispetto il trimestre precedente, i consumi finali nazionali hanno

registrato un calo dello 0,5 per cento e gli investimenti fissi lordi si sono

contratti dell’1,2 per cento. Le importazioni sono diminuite dello 0,9 per

cento, a fronte di un lieve aumento dello 0,3 per cento delle esportazioni. La contrazione dell’attività economica dell’Italia

nell’ultimo trimestre dell’anno è risultata, inoltre, più accentuata di

quella verificatasi nell’Area dell’euro nello stesso periodo (-0,6 per

cento) e più marcata di quella registrata nei principali paesi europei, quali

Germania (-0,6 per cento), Francia (-0,3 per cento), Regno Unito (-0,3 per

cento) e Spagna (-0,8 per cento).

La caduta del PIL registrata nell’anno 2012 ha quasi

annullato la risalita verificatasi nei due anni precedenti, facendo scendere il

prodotto, in volume, leggermente al di sotto del livello registrato nel 2009.

Tabella

1.2

Andamento del PIL in volume (valori

concatenati – anno di riferimento 2005 – mld di euro)

|

o

|

2009

|

2010

|

2011

|

2012

|

|

PIL

|

1.394,3

|

1.418,4

|

1.423,7

|

1.389,9

|

|

Variazione %

|

-5,5

|

1,7

|

0,4

|

-2,4

|

Sul risultato complessivo ha inciso, in maniera rilevante,

il debole andamento della domanda interna, il cui contributo negativo

alla variazione del PIL è stato particolarmente ampio, pari a -4,8 punti

percentuali.

La contrazione del PIL nel 2012 è stata, inoltre, accompagnata

da una diminuzione delle importazioni di beni e servizi del 7,7 per

cento, che ha accentuato la contrazione delle risorse disponibili (-3,6 per

cento). Un apporto positivo è, invece, disceso dalla domanda estera

(3 punti percentuali).

Sul punto il DEF evidenzia come mentre il precedente

episodio di caduta del PIL, culminato nel 2010, era stato caratterizzato da un

vistoso calo delle esportazioni, nel corso del 2012 il principale impulso

recessivo è venuto dalle ripercussioni negative sull’economia dovute alla crisi

finanziaria. L’apertura di un differenziale molto elevato tra i titoli di

stato italiani e quelli tedeschi e le tensioni sul mercato interbancario

europeo si sono infatti trasmesse sul finanziamento al settore privato sia in termini

di tassi di interesse più elevati, sia in termini di contrazione del credito

totale all’economia.Al contempo, l’ampio sforzo

di consolidamento fiscale resosi necessario per stabilizzare le aspettative

dei mercati e per ottemperare agli impegni interni e internazionali di anticipo

del pareggio strutturale di bilancio al 2013, ha fornito ulteriore impulso

negativo all’economia, cui si aggiunta una drastica caduta di fiducia di

famiglie e imprese che ha contribuito alla congiuntura sfavorevole. Da tali

fattori è discesa una nuova rilevante flessione del PIL generata dalla contrazione

di tutte le componenti della domanda interna.

In particolare, nel 2012, si

è verificata nuovamente una flessione degli investimenti fissi lordi

dell’8 per cento, risultata più intensa nel comparto delle macchine e

attrezzature (-10,6 per cento) a seguito delle incertezze della domanda, che ha

fatto registrare un sensibile calo della produzione industriale. Il settore

delle costruzioni registra nel 2012, per il quinto anno consecutivo, un

valore negativo, con una riduzione del 6,2 per cento.

La

diminuzione della spesa delle famiglie residenti è stata intensa (-4,3

per cento), risentendo della compressione del reddito disponibile e

dell’accelerazione dell’inflazione.

La spesa pubblica, per

effetto delle misure di correzione fiscale, si è anch’essa ridotta del 2,9 per

cento.

Come già ricordato, la

dinamica delle esportazioni si è invece mantenuta positiva,

evidenziando una crescita del 2,3 per cento, mentre il rallentamento

della domanda interna ha inciso fortemente sull’andamento delle importazioni,

ridotte del 7,7 per cento, a fronte del +0,5 per cento registrato nell’anno

precedente.

Per quanto concerne, in

particolare, il commercio con l’estero, il DEF evidenzia che nell’anno

2012 l’interscambio ha mostrato un rallentamento. Nel complesso il saldo

commerciale è risultato negativo per circa 11 miliardi (0,8 per cento del PIL),

in miglioramento rispetto al disavanzo di oltre 25 miliardi dell’anno

precedente. Il contributo al miglioramento del saldo è stato fornito, in

particolare, dai flussi verso l’area extra-europea. In particolare, le

esportazioni sono cresciute soprattutto verso i paesi dell’area dell’Opec, il

Giappone e gli Stati Uniti, mentre le importazioni, che hanno subito in via

generale una riduzione, hanno registrato un lieve incremento solo dai paesi

dell’area dell’Opec.

L’andamento degli investimenti

diretti esteri in entrata in Italia è stato pari, nel 2012, a 6,8 miliardi,

in netta diminuzione rispetto al 2011 di 17,8 miliardi. Tale andamento è

confermato anche negli altri paesi dell’Area euro, salvo la Francia e il Regno

Unito, che hanno, invece, registrato un incremento dei flussi in entrata.

Quanto al mercato del

lavoro, il DEF rileva come la recessione abbia avuto riflessi significativi

sull’occupazione, la quale, misurata in ULA (unità di lavoro standard) ha

registrato nel 2012 una riduzione dell’1,1 per cento. Il calo degli occupati,

in termini di rilevazione di forze di lavoro è stato più contenuto a seguito

del maggior ricorso alla Cassa Integrazione (CIG) e dell’aumento dei lavoratori

a tempo parziale. In particolare, le ore autorizzate di CIG sono risultate

superiori al miliardo, avvicinandosi al massimo storico del 2010. Contrariamente

a quanto accaduto in altri episodi di recessione, il 2012 si è caratterizzato

per un aumento del tasso di partecipazione legato a una maggiore offerta di

lavoro non solo da parte di donne e giovani, ma in particolare di persone della

classe d’età compresa tra i 55 e i 64 anni a seguito delle riforme

pensionistiche più recenti.

Con riferimento al

deterioramento della condizione del mercato del lavoro in Italia, il recente comunicato

ISTAT dell’11 aprile 2013, che ha fornito gli indicatori complementari al

tasso di disoccupazione aggiornati al 2012, in coordinamento con Eurostat, ha

evidenziato che nel 2012 gli inattivi disponibili a lavorare sono circa 3

milioni, in aumento rispetto al 2011. La quota di questi inattivi sulle forze

di lavoro, pari all’11,6 per cento, è oltre tre volte superiore a quella media

europea (3,6 per cento).

Inoltre, gli inattivi

disponibili a lavorare risultano più numerosi dei disoccupati in senso stretto,

mentre nella media europea si verifica l’opposto: i disoccupati (circa 25

milioni) sono più del doppio di questo segmento di inattivi (8 milioni e 800

mila). All’interno di questo gruppo di inattivi, gli scoraggiati, cioè quelli

che dichiarano di non aver cercato lavoro perché convinti di non trovarlo, sono

il 43 per cento del totale.

Con riferimento

all’evoluzione dei prezzi, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo è

aumentato al 3,3 per cento, riflettendo anche i rialzi delle aliquote IVA e di

altre accise introdotti nella seconda metà del 2011.

Le prospettive

dell’economia italiana

Il DEF 2013 sottolinea come le prospettive di recupero

dell’economia italiana siano fortemente influenzate dagli sviluppi della crisi

in Europa e, al contempo, dall’evoluzione dello scenario economico globale.

A tale ultimo riguardo, il Documento ipotizza una

progressiva ripresa della domanda internazionale già a partire dal 2013, dopo

il rallentamento della seconda metà del 2012, che dovrebbe riflettersi positivamente

sulla crescita delle esportazioni italiane.

Nel PNR, presentato nella

terza sezione del DEF, il Governo mette tuttavia in luce, con riferimento alle

prospettive di crescita economica del Paese, i problemi strutturali che, sul

piano interno, sono alla base di un progressivo indebolimento della capacità di

crescita dell’economia italiana, tra i quali vi è soprattutto la scarsa

dinamica della produttività, il cui andamento in Italia è comparativamente

più debole rispetto a quello registrato nell’area dell’euro ed è entrato in

territorio negativo nell’ultimo decennio. A

causa dell’andamento stagnante della produttività, la graduale riduzione della

dinamica salariale non si è tradotta in un miglioramento della competitività di

prezzo.

In linea con quanto già indicato nella Relazione al

Parlamento 2013, presentata nel marzo scorso, il DEF conferma la revisione

al ribasso delle prospettive di crescita dell’economia italiana, stimando per

il 2013 una contrazione del PIL pari a -1,3 per cento,

rispetto al -0,2 per cento indicato nella Nota di aggiornamento del DEF del settembre

scorso.

Tabella 1.3

Confronto sulle

previsioni di crescita del PIL (variazioni

percentuali)

|

|

Nota di agg. DEF 2012

settembre 2012

|

DEF

2013

aprile 2013

|

|

|

2013

|

2014

|

2015

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

2017

|

|

PIL

|

-0,2

|

1,1

|

1,3

|

-1,3

|

1,3

|

1,5

|

1,3

|

1,4

|

Tale revisione delle stime di crescita per l’anno in corso

riflette, oltre agli effetti di trascinamento negativo (pari a circa un punto

percentuale) ereditati dall’ultima parte del 2012, anche i segnali

ancora poco confortanti dell’andamento congiunturale dei primi mesi dell’anno,

in cui si prefigura, secondo i dati attualmente disponibili, un' ulteriore contrazione

del PIL nel primo trimestre 2013.

Il livello delle attività

economiche è atteso permanere debole nella prima metà dell’anno, in

ragione della debolezza della domanda interna; a una sostanziale

stabilizzazione del prodotto nel secondo trimestre dovrebbe seguire una crescita

nella seconda parte dell’anno, favorita anche dall’immissione di liquidità

nel sistema economico derivante dal recente provvedimento d’urgenza adottato in

tema di pagamento dei debiti pregressi della PA e di rimborsi fiscali, attualmente

all’esame della Commissione speciale della Camera dei deputati.

Come rilevato anche da Banca

d’Italia nel Bollettino economico n. 72 di aprile 2013, la debolezza

ciclica dell’attività economica in Italia è proseguita, pur attenuandosi

all’inizio del 2013. L’andamento del prodotto risente soprattutto della

flessione del reddito disponibile delle famiglie e dell’incertezza che grava

sulle scelte d’investimento delle imprese, mentre le esportazioni avrebbero

ripreso a crescere dopo il forte rallentamento degli ultimi tre mesi del 2012.

Nelle più recenti valutazioni degli imprenditori non emergerebbero ancora,

tuttavia, segnali d’immediato miglioramento delle condizioni per investire. Secondo

i dati mensili recentemente diffusi da ISTAT, l’indice del clima di fiducia

dei consumatori italiani è diminuito –a marzo 2013 - di quasi un punto rispetto

a quanto registrato a febbraio (85,2 a fronte dell’86 di febbraio),

attestandosi su valori più bassi di quelli rilevati a dicembre 2012. Anche il

clima di fiducia delle imprese risulta diminuito, attestandosi a febbraio a 77,4

a fronte dell’80 del mese precedente.

Per l’anno 2014, il DEF,

confermando quanto previsto nella Relazione di marzo, stima una più decisa

ripresa delle attività economiche, con un livello di crescita del PIL

che dovrebbe attestarsi all’1,3 per cento, ossia superiore di due decimi

di punto percentuale rispetto alle previsioni indicate nella Nota di

aggiornamento al DEF 2012 .

Tale previsione, come quella per l’anno in corso, sconta gli

effetti positivi sulla domanda interna derivanti dal D.L. n. 35/2013 in tema di

accelerazione del pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche

amministrazioni. Sul punto, il DEF precisa che in mancanza delle misure

adottate con il citato decreto-legge la crescita del PIL nel 2014 sarebbe stata

all’incirca dello 0,6 per cento.

Gli effetti positivi delle misure di accelerazione dei

pagamenti dei debiti della PA influenzeranno l’andamento del prodotto anche

negli anni successivi. In particolare, il PIL è previsto crescere dell’1,5 per

cento nel 2015, dell’1,3 per cento nel 2016 e dell’1,4 per

cento nel 2017.

Analisi delle

componenti del quadro macroeconomico italiano

La tabella che segue riporta le previsioni per gli anni

2013-2017 dei principali indicatori del quadro macroeconomico

complessivo esposto nel DEF 2013, posti a raffronto con i dati di consuntivo degli

ultimi due anni.

Tabella 1.4

Il

quadro macroeconomico (variazioni

percentuali)

|

|

Consuntivi

|

Previsioni

|

|

|

2011

|

2012

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

2017

|

|

PIL

|

0,4

|

-2,4

|

-1,3

|

1,3

|

1,5

|

1,3

|

1,4

|

|

Importazioni

|

0,5

|

-7,7

|

-0,3

|

4,7

|

4,4

|

4,1

|

3,8

|

|

Consumi finali nazionali

|

-0,2

|

-3,9

|

-1,7

|

0,9

|

1,0

|

0,9

|

1,0

|

|

- spesa delle famiglie

|

0,1

|

-4,3

|

-1,7

|

1,4

|

1,1

|

1,1

|

1,2

|

|

- spesa delle P.A. e I.S.P.

|

-1,2

|

-2,9

|

-1,7

|

-0,4

|

0,7

|

0,3

|

0,1

|

|

Investimenti fissi lordi

|

-1,8

|

-8,0

|

-2,6

|

4,1

|

3,2

|

2,6

|

2,4

|

|

- macchinari,

attrezzature e vari*

|

-1,0

|

-9,9

|

-3,0

|

5,1

|

4,4

|

3,8

|

3,4

|

|

- costruzioni

|

-2,6

|

-6,2

|

-2,2

|

3,1

|

2,0

|

1,5

|

1,4

|

|

Esportazioni

|

5,9

|

2,3

|

2,2

|

3,3

|

4,1

|

4,0

|

3,9

|

|

|

|

Occupazione (ULA)

|

0,1

|

-1,1

|

-0,3

|

0,6

|

0,8

|

0,7

|

0,8

|

|

Tasso di disoccupazione

|

8,4

|

10,7

|

11,6

|

11,8

|

11,6

|

11,4

|

10,9

|

|

|

|

Deflatore PIL

|

1,3

|

1,6

|

1,8

|

1,9

|

1,8

|

1,8

|

1,8

|

|

Inflazione programmata

|

2,0

|

1,5

|

1,5

|

1,5

|

1,5

|

|

|

* Tale voce ricomprende gli investimenti in macchinari

e attrezzature, in trasporti e in beni immateriali.

Fonte: DEF 2013, Sezione

II: Analisi e tendenze di Finanza pubblica, Tab. I.1-1.

Come si evince dalla tabella, tutti i principali indicatori macroeconomici

manifestano nell’anno 2013 un valore negativo rispetto al 2012, salvo

l’andamento positivo indicato per le esportazioni (+2,2 per cento).

In particolare, i consumi privati sono attesi

mantenersi nel 2013 ancora su livelli deboli (-1,7 per cento), quale riflesso delle

persistenti difficoltà di recupero dell’economia. L’andamento dei consumi

privati torna positivo nel 2014 (+0,9 per cento), anche grazie agli effetti di

trascinamento del provvedimento di accelerazione del pagamento dei debiti della

P.A.

In particolare, i consumi delle famiglie, previsti

ancora in calo nel 2013, recuperano circa 3 punti percentuali nel 2014, anno in

cui tornano a crescere dell’1,4 per cento.

Il dato positivo della previsione dei consumi delle famiglie

indicato per il 2014 (+1,4 per cento) e per gli anni successivi (in media +1,1

per cento) riflette in maniera più evidente l’effetto positivo che dovrebbe

derivare sulla domanda interna dall’immissione di liquidità nel sistema

economico connessa alle misure prospettate in tema di accelerazione dei

pagamenti dei debiti della PA..

Al netto delle suddette misure, infatti, secondo le

indicazioni fornite nel DEF, i consumi delle famiglie registrerebbero nel 2013

una contrazione superiore, pari a -2,1 per cento, mentre il recupero dei

consumi nel 2014 non andrebbe al di là di un modesto +0,5 per cento.

Per quanto concerne gli altri

indicatori, le importazioni manifesterebbero ancora nel 2013 una contrazione

(-0,3 per cento) rispetto al 2012, tornando su valori positivi, tuttavia, già nel

2014 (+4,7 per cento) e mantenendosi su una crescita media del 4 per cento nel

triennio successivo.

Gli investimenti fissi lordi

sono previsti in calo per il terzo anno consecutivo, in riduzione nel 2013 del ‑2,6

per cento rispetto al 2012, anno in cui la contrazione era stata pari al ‑8

per cento sul 2011.

Ad avviso del Governo l’iniezione di liquidità derivante dal

provvedimento di liquidazione dei debiti della PA dovrebbe avere un impatto

positivo su tale voce già dal 2013, e stimato in crescita negli anni

successivi, favorendo la revisione dei piani di investimento delle imprese. Il

DEF evidenzia, infatti, che nel 2013 la contrazione degli investimenti fissi

avrebbe raggiunto il -3,3 per cento senza l’intervento delle suddette misure.

Nel 2014 è prevista una netta ripresa degli investimenti

fissi lordi, con una crescita del 4,1 per cento, di circa 2,8 punti percentuali

superiore a quanto si sarebbe realizzato in mancanza del provvedimento di

sblocco dei pagamenti dei debiti della P.A. L’andamento degli investimenti si

mantiene su livelli positivi anche negli anni successivi, anche se ad un ritmo

inferiore di quello previsto nel 2014.

Le esportazioni – che hanno trainato

la crescita economica nel 2010 e nel 2011 ed hanno costituito l’unico apporto

positivo alla crescita del PIL nel 2012 – continuerebbero a manifestare un

andamento positivo anche nell’anno 2013 (+2,2 per cento). Le esportazioni sono

attese in crescita anche nel 2014 (+3,3 per cento) e nel triennio successivo, a

un livello medio del 4 per cento.

Per quanto concerne la bilancia dei pagamenti, il saldo

corrente è stimato migliorare nel 2013, passando da -0,6 per cento nel 2012 a

+0,1 per cento. Negli anni successivi, tuttavia, il saldo tornerebbe su valori

negativi, mediamente pari a -0,1 per cento.

Il grafico seguente indica l’andamento delle principali

variabili del quadro macroeconomico a partire dal 2008 sino alla fine del

periodo di previsione indicato del DEF 2013.

Grafico

1.1

Conto economico delle risorse e degli impieghi (variazioni

% a prezzi costanti)

|

|

|

|

|

|

2013-2015

obiettivi Governo

|

|

|

|

|

Quanto all’andamento dei prezzi, il deflatore del PIL

è stimato in crescita nell’anno in corso all’1,8 per cento (rispetto all’1,6

del 2012).

Esso si manterrebbe stabile intorno all’1,8 per cento nel

restante periodo.

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), valutato

al netto dei prodotti energetici, è stimato attestarsi al 2 per cento nel 2013,

in netta discesa rispetto al 2012, in cui l’indice ha raggiunto il 3,0 per

cento.

Mercato del lavoro

Per quanto concerne il mercato del lavoro, il DEF,

confermando quanto già esposto nella Relazione al Parlamento presentata a marzo

scorso, stima per l’anno 2013 una contrazione dell’occupazione, in

termini di ULA, dello 0,3 per cento rispetto al 2012, anno in cui

l’occupazione si è ridotta dell’1,1 per cento.

Una ripresa occupazionale è attesa realizzarsi

soltanto a partire dal 2014, anno in cui l’occupazione segnerebbe una

evoluzione positiva (+0,6 per cento), fino a giungere allo 0,8 per cento

nel 2017.

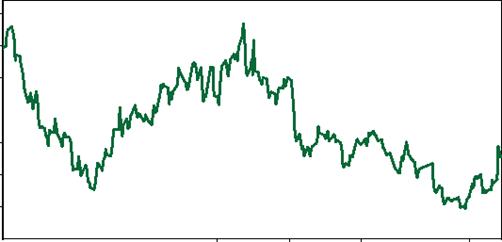

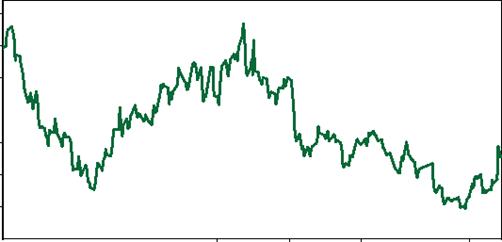

Il grafico seguente mostra l’andamento dell’occupazione in

Italia a partire dal 2008, con le previsioni 2013-2017 contenute nel DEF.

Grafico 1.2

Andamento dell’occupazione (variazioni

%)

Il tasso di disoccupazione si manterrebbe al di sopra

del livello registrato nel 2012 (10,7 per cento) per tutto il periodo di

previsione, attestandosi all’11,6 per cento nel 2013 e all’11,8

per cento nel 2014.

Il DEF ipotizza che soltanto alla fine del periodo di

previsione il tasso possa tornare, scontando comunque un progressivo aumento

del tasso di partecipazione, al di sotto della soglia dell’11 per cento, atteso

che con la ripresa dell’economia gli aumenti dell’occupazione saranno

probabilmente meno che proporzionali rispetto alle variazioni del PIL.

Per ciò che concerne

l’andamento del mercato del lavoro, nel Bollettino economico di aprile, la Banca

d’Italia rileva che gli andamenti osservati nei primi mesi del 2013

indicherebbero il protrarsi della debolezza del quadro occupazionale. Secondo i

dati provvisori della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’ISTAT, nel

primo bimestre del 2013 l’occupazione avrebbe continuato a diminuire e il tasso

di disoccupazione sarebbe cresciuto ancora, sebbene a febbraio si siano

registrati andamenti di segno opposto. Le ore di CIG autorizzate tra gennaio e marzo

sono aumentate del 12,0 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno

precedente, nonostante il blocco amministrativo dei pagamenti della componente

in deroga. Le aspettative delle imprese desunte dalle inchieste congiunturali condotte

a marzo prefigurano un’ulteriore perdita di posti di lavoro nei mesi

primaverili. Il deterioramento della situazione occupazionale italiana è

evidenzato anche dal Fondo Monetario Internazionale nelle nuove

previsioni per il 2013-2014, che stimano per l’Italia una crescita del tasso di

disoccupazione intorno al 12 per cento nel 2013 e al 12,4 per cento nel 2014.

Il grafico che segue mostra l’andamento del tasso di

disoccupazione a partire dal 2008 per i principali paesi della UE e per gli

Stati Uniti, tratte dal recente rapporto del Fondo monetario internazionale

(Word Economic Outlook, aprile 2013).

Grafico 1.3

Andamento del tasso di

disoccupazione (variazione

percentuale)

Fonte: Per

i consuntivi 2008-2012, per i paesi della UE, dati della Commissione Europea,

per USA, dati FMI. Per le previsioni 2013-2014, FMI, Word Economic Outlook (aprile

2013)

Fonte: Per

i consuntivi 2008-2012, per i paesi della UE, dati della Commissione Europea,

per USA, dati FMI. Per le previsioni 2013-2014, FMI, Word Economic Outlook (aprile

2013)

Con riferimento al costo del lavoro per unità di prodotto

(CLUP), misurato in termini di rapporto sul PIL, esso è previsto

crescere ancora nell’anno 2013 del 2 per cento del PIL,

registrando un ulteriore deterioramento della produttività. Per gli anni

2014-2017 e successivi la crescita del CLUP si attesterebbe su livelli più

moderati, pari in media allo 0,8 per cento nel periodo considerato.

Nel rapporto del Fondo Monetario Internazionale (Word

economic outlook – aprile 2013), le previsioni per l’economia dell’area

dell’euro risultano riviste al ribasso.

In tale ambito, con riferimento all’area dell’euro, le

revisioni più significative rispetto alle precedenti stime hanno riguardato l’Italia

e la Francia, paesi per i quali l’FMI ha indicato una contrazione del PIL

nel 2013 pari a -1,5 per cento per l’Italia (superiore di mezzo

punto percentuale rispetto a quanto previsto a gennaio) e a -0,1 per

cento per la Francia (a fronte di una previsione di crescita dello 0,3

per cento).

Nel complesso, nell’Area euro si prevede una flessione

del prodotto nel 2013 pari allo 0,3 per cento.

Nel 2014, l’espansione del PIL in Italia è

prevista a un ritmo più modesto di quanto indicato dal Governo nel DEF, pari allo

+0,5 per cento. Tale previsione non include, tuttavia, l’impatto

economico derivante dal provvedimento sull’accelerazione dei pagamenti

dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. n.

35/2013. Ciò considerato, la previsione dell’FMI si pone sostanzialmente in

linea con quanto indicato nel DEF, il quale stima, in assenza del citato

intervento, una crescita dell’Italia nel 2014 di poco superiore allo 0,5 per

cento.

Tabella

1.5

Prodotto

interno lordo – Confronti internazionali (variazioni %)

|

|

DEF 2013

aprile 2013

|

WEO Update

gennaio 2013

|

WEO

aprile 2013

|

|

|

2013

|

2014

|

2013

|

2014

|

2013

|

2014

|

|

Economie avanzate

|

|

Italia

|

-1,3

|

1,3

|

-1,0

|

0,5

|

-1,5

|

0,5

|

|

Francia

|

|

|

0,3

|

0,9

|

-0,1

|

0,9

|

|

Germania

|

|

|

0,6

|

1,4

|

0,6

|

1,5

|

|

Spagna

|

|

|

-1,5

|

0,8

|

-1,6

|

0,7

|

|

area euro

|

|

|

-0,2

|

1,0

|

-0,3

|

1,1

|

|

Regno Unito

|

|

|

1,0

|

1,9

|

0,7

|

1,5

|

|

Usa

|

|

|

2,0

|

3,0

|

1,9

|

3,0

|

|

Giappone

|

|

|

1,2

|

0,7

|

1,6

|

1,4

|

|

Economie emergenti

|

|

cina

|

|

|

8,1

|

8,5

|

8,0

|

8,2

|

|

india

|

|

|

5,9

|

6,3

|

5,7

|

6,2

|

|

brasile

|

|

|

3,5

|

3,9

|

3,0

|

4,0

|

|

russia

|

|

|

3,1

|

3,8

|

3,4

|

3,8

|

Secondo quanto riportato nel World Economic Outlook, le

revisioni alle stime di crescita operate nel mese in corso si basano sulla

considerazione di fondo per cui ciò che appariva una ripresa a due velocità, si

configura ora in modo più netto come una ripresa a tre velocità, che

vede da un lato i mercati emergenti - i quali continuano a procedere su

ritmi sostenuti di crescita-, e dall’altro le economie avanzate, le

quali, però mostrano una biforcazione: gli Stati Uniti da una

parte, stimati crescere sui livelli sostanzialmente già prospettati nel

precedente Outlook di gennaio, e l’Area euro dall’altra, i cui

tassi di crescita economica sono invece più deboli.

La crescita nei paesi emergenti è, infatti, prevista

raggiungere nel 2013 il 5,3 per cento ed il 5,7 per cento nel 2014.

Negli Stati Uniti la stima per il 2013 si attesta intorno

all’1,9 per cento e al 3 per cento nel 2014.

Al contrario, l’Area euro decrescerebbe dello 0,3 per cento

nel 2013 per riprendere debolmente a crescere dell’1,1 per cento nel 2014.

In particolare, per ciò che concerne l’Area Euro, la

crescita negativa riflette – secondo le valutazioni dell’FMI - non solo la

debolezza dei paesi periferici, ma anche una qualche debolezza nel nucleo

stesso dell’Area, atteso che anche la Germania, pur confermando una espansione

del prodotto, manifesterebbe una crescita ben al di sotto dell’1 per cento. Le

previsioni per la Francia sono, invece, più negative nel 2013, così come quelle

per l’Italia e la Spagna.

Il grafico che segue mostra l’andamento del PIL dei

maggiori Stati dell’Unione europea e degli Stati Uniti per gli anni 2008-2012

(a consuntivo) e 2013-2014 (dati previsionali FMI).

Grafico

1.4

Prodotto

interno lordo - Confronti internazionali (variazioni

percentuali)

Approfondimento

1. Il Programma nazionale di Riforma

Il Programma Nazionale di

Riforma (PNR), contenuto nella Sezione III del DEF, ha, da un lato, la funzione

di verificare – in termini di effetti, portata e conformità con gli

obiettivi europei - le riforme intraprese dopo l’approvazione del PNR

dello scorso anno, e, dall’altro, dovrebbe prospettare un’agenda di

interventi per il futuro funzionali al conseguimento degli obiettivi della Strategia

Europa 2020 e all’attuazione degli indirizzi di policy che le

istituzioni comunitarie, nel quadro della nuova governance economica

europea, hanno diretto all’Italia.

La presentazione del PNR

2013 viene tuttavia a cadere, come afferma la premessa al DEF, in un

momento particolare della vita politica e istituzionale del Paese, che vede in

via di svolgimento le procedure per la formazione di un nuovo Esecutivo e

induce il Governo dimissionario, in carica per il disbrigo degli affari

correnti, a rilevare l’impossibilità di formulare orientamenti per il

futuro che presuppongano scelte d’indirizzo politico-legislativo o

l’avvio di nuove politiche di vasto respiro che non siano già state

condivise dal Parlamento. Per tali ragioni, il PNR 2013 non contiene

quest’anno un'agenda di priorità per il futuro, limitandosi invece a riportare

un’analisi dettagliata delle riforme adottate e dei relativi primi

risultati, nonché a indicare le aree di policy dove è maggiormente

necessario intervenire per il futuro. Spetterà al nuovo Governo la facoltà

d’integrare il quadro prospettato, presentando un’agenda di riforme, con le

relative compatibilità finanziarie, volta a proseguire il percorso di

avvicinamento agli obiettivi della Strategia Europa 2020.

Quadro di sintesi del contenuto del PNR

Dal

punto di vista dei contenuti, la struttura del PNR 2013, ampiamente rivista

rispetto a quella dello scorso anno, è articolata in sei capitoli più

un’appendice.

Nel primo

capitolo si descrivono sinteticamente le riforme introdotte nel

periodo di riferimento previsto dal Semestre Europeo, evidenziandone la coerenza

con:

a)

gli impegni presi dal Paese

nell’ambito del Patto Euro Plus, con il quale gli Stati membri hanno

convenuto un coordinamento rafforzato delle politiche economiche volto a conseguire

quattro obiettivi prioritari: 1) stimolare la competitività; 2) favorire

l’occupazione; 3) migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche; 4):

rafforzare la stabilità finanziaria;

b)

gli indirizzi indicati

dalla Commissione europea nell’ambito dell’analisi annuale delle

crescita 2013 con cui si avvia il Semestre Europeo, che ha ribadito,

con l’avallo del Consiglio europeo del 14-15 marzo 2013, le seguenti priorità:

1) risanare il bilancio in modo differenziato e favorevole alla crescita; 2)

ripristinare la normale erogazione di prestiti all’economia; 3) promuovere la

crescita e la competitività nel breve e nel lungo periodo; 4) lottare contro la

disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi; 5) modernizzare la

Pubblica Amministrazione;

c)

gli obiettivi della Strategia

Europa 2020 espressi in termini di target europei declinati a

livello nazionale;

d)

le sette iniziative prioritarie

(Flagship Initiatives) sulla base delle quali l'UE e i governi nazionali

sostengono i loro sforzi per realizzare la predetta Strategia: 1) agenda

digitale europea;.2) unione dell’innovazione; 3) giovani in movimento; 4)

un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse; 5) una politica

industriale per l’era della globalizzazione; 6) agenda per nuove competenze e

lavoro; 7) piattaforma europea contro la povertà.

Nell’ambito

di questa cornice il PNR 2013 illustra il percorso compiuto sulla strada delle

riforme sollecitate dalle istituzioni europee, sottolineando come gli sforzi

compiuti abbiano affrontato sia i problemi urgenti di breve periodo causati

dalla crisi, sia le questioni strutturali dalla cui soluzione dipende il

benessere economico di lungo periodo del Paese. In questa prospettiva, il

documento annovera tra le principali misure adottate:

·

il piano per il conseguimento del pareggio

strutturale del bilancio anticipato al 2013 e l’inserimento nella

Costituzione del principio dell’equilibrio delle entrate e delle spese e della

sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni;

·

la strategia di riduzione del

debito pubblico da attuarsi con la dismissione e la valorizzazione dei beni

pubblici;

·

la profonda riforma delle pensioni,

che ha reso il sistema previdenziale italiano uno dei più sostenibili in

Europa;

·

le misure per il contenimento

della spesa pubblica (c.d. spending review), la riduzione del

carico amministrativo per le imprese e il miglioramento dell’ambiente

imprenditoriale;

·

la riforma del mercato del

lavoro, volta ad aumentare la flessibilità e a ridurre la segmentazione;

·

la politica di sviluppo nazionale

per l’imprenditoria a favore dell’innovazione e dell’internazionalizzazione;

·

le misure di razionalizzazione ed

efficientamento del sistema sanitario;

·

il migliore utilizzo delle risorse

comunitarie.

Il

Governo sottolinea, inoltre, come le riforme strutturali volte a stimolare la

competitività e la crescita siano state adottate senza mai perdere di vista

l’obiettivo della stabilità finanziaria e come ciò abbia accresciuto la

credibilità internazionale e favorito il riconoscimento, da parte del Consiglio

Europeo del 14-15 marzo 2013, della necessità di un risanamento di bilancio

differenziato che permetta all'Italia di utilizzare spazi di

flessibilità controllata per azioni di sostegno volte a rilanciare, nel

rispetto della stabilità finanziaria, la crescita e l’occupazione,

azioni nel cui ambito s’innesta il provvedimento d’urgenza recentemente

adottato per la liquidazione dei debiti pregressi della pubblica amministrazione.

Si

ricorda, in particolare, che nelle conclusioni del Consiglio europeo:

-

si invitano gli Stati membri

ad intervenire contestualmente sul versante delle spese e delle entrate

adottando misure “mirate a breve termine per promuovere la crescita e

sostenere la creazione di posti di lavoro, in particolare dei giovani”,

dando la priorità agli investimenti favorevoli alla crescita;

-

si ribadisce l’esigenza di

proseguire riforme strutturali, nonché di assicurare un equilibrato riparto

del carico fiscale attraverso il recupero dell’evasione (anche

mediante accordi sulla tassazione dei redditi da risparmio con Paesi

terzi), di avviare politiche attive per l’occupazione, l’istruzione e la

formazione, di sfruttare il potenziale dell’economia verde, di completare

l’unione bancaria e di portare a compimento la riforma della governance

economica attraverso la piena operatività del c.d. Two pack e del c.d. Fiscal

compact;

-

si riafferma la necessità di

realizzare la Strategia Europa 2020 mediante il completamento del

mercato interno dell’energia, le politiche per l’innovazione, il completamento

della cosiddetta agenda digitale, l’integrazione dell’industria europea della

difesa e la competitività dell’industria europea, mentre non è prevista alcuna

azione specifica per quanto concerne l’eventuale revisione delle regole e

degli obiettivi connessi al Patto di stabilità e crescita.

Il secondo

capitolo del PNR contiene la valutazione degli impatti macroeconomici

connessi alle riforme attuate con:

a)

i decreti legge n.83/2012 e

n. 179/2012, recanti un insieme eterogeneo di misure volte a rilanciare

la crescita e l’efficienza del sistema economico, dai quali

dovrebbe discendere un aumento del prodotto interno lordo dello 0,3 e dello 0,5

per cento rispettivamente al 2015 e al 2020, e dello 0,7 per cento nel lungo

periodo;

b)

la riforma del mercato del

lavoro di cui alla legge n.92/2012, la quale determinerebbe mediamente, in

base ai diversi esercizi di simulazione elaborati, un impatto positivo sul PIL

pari allo 0,4 per cento nel 2015 (mentre l’occupazione rimarrebbe

sostanzialmente invariata nello stesso periodo) e destinato a crescere al 2020,

quando l’aumento del prodotto, rispetto allo scenario base, raggiungerebbe

mediamente l’1 per cento, a fronte di un’occupazione in crescita dello 0,9 per

cento. Nel lungo periodo lo scostamento rispetto allo scenario base per il

prodotto e l’occupazione risulterebbe, rispettivamente, dell’1,4 e 1,2 per

cento.

L’impatto

macroeconomico dell’insieme delle riforme strutturali varate dal Governo

nel 2012 – comprendenti gli interventi per la crescita, la riforma del

mercato del lavoro, nonché le misure in tema di liberalizzazioni e

semplificazioni già oggetto di stima nel precedente PNR – determina, rispetto

allo scenario di base, un incremento del PIL pari a 1,6 punti

percentuali al 2015 e a 3,9 punti nel 2020, sino a

raggiungere i 6,9 punti percentuali nel lungo periodo.

Il PNR reca altresì l’analisi

dell’impatto finanziario delle misure in esso indicate, articolate in dieci

aree di politiche pubbliche in cui sono aggregate le nuove misure

d’intervento tratte dai provvedimenti vigenti dall’aprile 2012, che

includono anche disposizioni afferenti a misure già poste in essere negli anni

precedenti, riportate quale aggiornamento normativo e finanziario dei PNR 2012

e 2011. Gli effetti finanziari sono valutati in termini di maggiori/minori

entrate e maggiori/minori spese e quantificati con riferimento ai relativi

saldi. Per il 2013 si riportano i risultati dell’analisi d’impatto sul bilancio

dello Stato. Le predette aree di policy, cui sono associate le

relative misure di intervento, sono le seguenti:

§

contenimento ed efficientamento

della spesa pubblica;

§

federalismo;

§

efficienza amministrativa;

§

mercato dei prodotti e

concorrenza;

§

lavoro e pensioni;

§

innovazione e capitale umano;

§

sostegno alle imprese;

§

sostegno al sistema finanziario;

§

energia e ambiente;

§

infrastrutture e sviluppo.

Il terzo

capitolo del PNR illustra le misure che il Paese ha adottato in risposta

alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo, nonché le iniziative più

rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali della

Strategia Europa 2020 (in materia di tasso di disoccupazione,

investimenti in ricerca e sviluppo, fonti rinnovabili, efficienza energetica,

abbandoni scolastici, istruzione universitaria, contrasto alla povertà).

Alla fine del capitolo è altresì riportata una sintesi dei risultati

dell’utilizzo dei Fondi comunitari e indicazioni in ordine alla nuova

fase di programmazione 2014-2020.

Limitando la presente sintesi

alle indicazioni fornite nel PNR con riferimento ai “prossimi passi” da

compiere in risposta alle predette raccomandazioni del Consiglio

dell’Unione europea, si segnalano le seguenti questioni:

a)

riduzione del debito

pubblico: ferma restando la

strategia di riduzione della spesa pubblica e di consolidamento fiscale, che

consentirà di raggiungere nell’anno in corso il pareggio di bilancio in termini

strutturali e di mantenere un avanzo primario di bilancio di oltre il 4 per

cento del PIL a partire dal 2015, occorre completare il censimento del

patrimonio pubblico, nonché costituire la prevista Società di Gestione del

Risparmio per la relativa valorizzazione e dismissione. Sarà, inoltre, esteso

all’intero territorio nazionale il Progetto “Valore Paese” per la

valorizzazione d’immobili non utilizzati appartenenti al patrimonio dello Stato

e degli enti pubblici e proseguita la dismissione di alloggi di servizio delle

Forze Armate;

b)

efficienza e qualità della spesa pubblica e uso dei

fondi strutturali: nel 2013 proseguirà il processo di contenimento e

riqualificazione della spesa (avvio della terza fase della spending review),

indirizzata in particolare all’articolazione periferica delle amministrazioni

statali; in linea con la legge di stabilità 2013, saranno inoltre adottati i

provvedimenti legislativi di riordino delle Province e d’istituzione delle

città metropolitane. Proseguirà, inoltre, l’attuazione del Piano di Azione e

Coesione è sarà necessario accelerare l’attuazione dei Programmi operativi,

aumentando i target nazionali intermedi di spesa per evitare la

concentrazione delle spese negli anni 2014-2015, in coincidenza con l’avvio del

nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali; in relazione a tale nuovo

ciclo saranno definiti, sulla base del confronto istituzionale e con il

partenariato economico- sociale e del negoziato con la Commissione europea, gli

strumenti d’intervento, nonché le più appropriate condizionalità ex ante

volte ad assicurare la piena operatività dei requisiti di efficacia degli

interventi;

c)

disoccupazione giovanile, percorsi formativi e abbandoni scolastici:

nel corso del 2013 proseguiranno, in accordo con le Regioni, le azioni di

diffusione e incentivazione del contratto di apprendistato. Sarà rafforzata la

semplificazione degli oneri amministrativi e dei servizi alle imprese, nonché

l’erogazione di un’offerta formativa adeguata. Specifiche misure saranno

adottate per rafforzare la capacità di collocamento dei servizi per l'impiego

pubblici e privati, dando priorità all’interoperabilità di tutte le componenti

del sistema formativo e al monitoraggio delle azioni svolte dai servizi per

l'impiego. Proseguirà inoltre il monitoraggio degli effetti della riforma del

lavoro, al fine di raccogliere una base informativa e registrare eventuali

criticità che potrebbero suggerire ulteriori interventi di revisione; in tale

ambito una particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti della flessibilità

d’ingresso nel mercato del lavoro. Sarà poi rafforzata l’azione di contrasto

agli abbandoni scolastici, anche mediante

la promozione dell’apprendimento

permanente e il potenziamento del rapporto tra scuola ed esigenze del mercato

del lavoro. Il migliore utilizzo dei fondi strutturali contribuirà a

contrastare l’insuccesso formativo, soprattutto nelle Regioni del Sud. Infine,

nel corso dell’anno saranno adottate misure per rafforzare la formazione

continua degli insegnanti e promuovere un loro ricambio generazionale;

d)

mercato del lavoro e

competitività: in tali ambiti

occorrerà, in primo luogo, rafforzare e monitorare l’attuale sistema di tutele

relativo all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), istituto entrato in

vigore dal 1° gennaio 2013 e consiste nell'erogazione di un'indennità mensile ai

lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di

cooperative di lavoro e i lavoratori a termine della PA, che hanno perso

involontariamente il lavoro. Devono inoltre essere integrati gli strumenti di

conciliazione tra lavoro e famiglia già introdotti o rafforzati dal Governo al

fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Per la

tutela di donne e giovani è necessario esaminare modalità per un intervento di

abolizione dei ricongiungimenti previdenziali onerosi, che penalizzano coloro

che sono costretti a cambiare lavoro. In via generale, si sottolinea, inoltre,

la necessità di accompagnare il percorso di ripresa con politiche attente

all’investimento sociale, evidenziando come il nuovo Governo dovrà affrontare

la questione del finanziamento della spesa per la rete degli interventi e

servizi sociali territoriali, al fine, in particolare, di favorire i servizi

socio-educativi per la prima infanzia, i servizi di cura per le persone con

disabilità e gli anziani non autosufficienti, i servizi residenziali per le

fragilità e gli strumenti locali di contrasto alla povertà, valutando a tale

ultimo proposito l’estensione, dal punto di vista territoriale e dei

beneficiari, della sperimentazione della nuova social card, anche

tramite con il sostegno dei fondi strutturali;

e)

lotta all’evasione e riforma fiscale: nell’ambito di una

strategia di politica fiscale incentrata sulla lotta all’evasione e

all’elusione fiscale e sullo spostamento della tassazione dal lavoro e dal

reddito al patrimonio e al consumo, si segnala per il futuro l’esigenza di

riprendere i principi contenuti nel disegno di legge di delega fiscale, il cui iter

parlamentare non si è completato nella scorsa legislatura, e di portare a

termine la riforma del catasto e il processo di semplificazione fiscale. Per

quanto concerne il carico fiscale, andranno introdotti interventi correttivi

soprattutto a tutela delle fasce più deboli e delle famiglie numerose, mentre

sul versante delle attività produttive è segnalato l’apporto che potrà derivare

dalla graduale eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile

dell’IRAP, in particolare per le piccole e medie imprese, nonché l’esigenza di

continuare a favorire l’occupazione incentivando le imprese e favorendo

l’investimento degli utili in azienda. Specifico rilievo viene inoltre dato

alla necessità di rinforzare gli incentivi occupazionali per giovani e donne

tenendo conto delle peculiarità territoriali;

f)

concorrenza, infrastrutture e ambiente imprenditoriale:

in tali settori d’intervento, viene in primo luogo segnalata l’esigenza di

potenziare le infrastrutture critiche legate all’ambiente e all’energia (quali,

ad esempio, gli impianti per il trattamento dei rifiuti, le reti idriche, le smart

grids) e l’azione di messa in sicurezza del territorio. Sarà inoltre

riesaminato Il credito d’imposta per le infrastrutture realizzate in project

financing al fine di superare la logica delle “grandi opere” estendendo

l’agevolazione alle opere d’importo inferiore ai 500 milioni di euro. Specifico

rilievo, nell’ottica della velocizzazione dell’attuazione dei progetti di

dotazione infrastrutturale viene attribuito alla prosecuzione del programma di

semplificazione delle procedure e, in particolare, alla semplificazione dei

livelli decisionali tra Stato, Regioni ed Enti locali, cui potrebbe contribuire

la proposta di legge costituzionale di revisione del Titolo V della

Costituzione presentata nel 2012 e non ancora approvata. Tra le opere

infrastrutturali di rilievo sono richiamati il Piano contro il dissesto

idrogeologico, quello sui depuratori e il Piano per le scuole.

Oltre all’impegno della PA di fornire liquidità al

tessuto imprenditoriale attraverso l’accelerazione dei pagamenti dei debiti

pregressi, è poi segnalata l’esigenza di potenziare l’accesso delle imprese

agli strumenti finanziari, agendo a tal fine sul funzionamento del Fondo di

Garanzia per le PMI e sulla relazione tra banche e imprese. Con riferimento al

miglioramento dell’ambiente imprenditoriale, si sottolinea la necessità di

potenziare l’opera di semplificazione amministrativa con una cospicua riduzione

delle procedure inutili, adottando a tal fine, previa consultazione telematica

e su intesa con Regioni ed Enti Locali, un nuovo programma per la misurazione e

la riduzione degli oneri regolatori e dei tempi. Le semplificazioni in materia

di attività produttive e di autorizzazioni ambientali, l’utilizzo sempre più

esteso di procedure telematiche, lo snellimento delle procedure autorizzative e

la completa operatività dello Statuto delle imprese, sono qualificati come

impegni imprescindibili. Per quanto concerne la competitività sarà in primo

luogo data attuazione all’apposito fondo per finanziare la ricerca e

l’innovazione costituito con la Legge di stabilità 2013 e sarà esaminata la

possibilità di rendere strutturale il credito d’imposta per le imprese che

investono. Dovranno inoltre essere portate avanti le azioni di sostegno alle start

up innovative e per i giovani imprenditori.

Con riferimento al processo di liberalizzazione del

mercato e rafforzamento della concorrenza, specifico rilievo è dato

all’esigenza di non rinviare ulteriormente la riforma dei servizi pubblici locali, eliminando l’attuale

incertezza normativa che costituisce il principale ostacolo allo sviluppo e

agli investimenti nel settore. Viene poi sottolineata la necessità di

completare e monitorare l’attuazione degli interventi disposti con il decreto

legge sulle liberalizzazioni, con particolare riguardo all’operatività

dell’Autorità dei Trasporti, alle assicurazioni RC-Auto e al settore dei taxi,

valutando al contempo l’impatto delle nuove norme nel settore delle farmacie. Per estendere

progressivamente il perimetro delle liberalizzazioni e perfezionare quelle già

in atto sarà, inoltre, necessario

vigilare sull’elaborazione e implementazione della legge annuale sulla

concorrenza.

Infine, occorrerà proseguire l’opera di

razionalizzazione della macchina giudiziaria, assicurando una maggiore

deflazione della domanda di giustizia, attraverso una revisione della normativa

sulla mediazione, e una maggiore efficienza ed efficacia degli uffici

giudiziari, attraverso: il completamento della riforma della geografia

giudiziaria; la prosecuzione del processo d’informatizzazione degli uffici; la

diffusione delle buone prassi organizzative; il monitoraggio del funzionamento

dei Tribunali delle Imprese, anche per verificare l’utilità di possibili

successivi ampliamenti delle materie di specializzazione. Per quanto attiene

alla deflazione del contenzioso, andranno considerate misure, anche di

carattere straordinario, per affrontare le cause pendenti, specie nelle Corti

d’Appello. Va inoltre istituito un osservatorio per l’analisi degli effetti

delle riforme e completata la creazione di una banca dati automatizzata, con lo

scopo di monitorare l’impatto delle riforme, identificarne le criticità e

raccogliere le buone pratiche.

Nel quarto capitolo

del PNR è contenuta l’analisi degli squilibri macroeconomici che

incidono sulla competitività del paese. Il processo di sorveglianza degli

squilibri macroeconomici dei Paesi dell’Area dell’Euro, che rientra nel ciclo

annuale del Semestre europeo, prevede una valutazione

periodica da parte della Commissione europea dei rischi derivanti dagli

squilibri macroeconomici in ciascuno Stato membro, effettuata sulla base

di un quadro di riferimento costituito da dieci indicatori economici (scoreboard).

Gli indicatori sono distinti

tra quelli che monitorano gli squilibri esterni e quelli riferiti agli squilibri

interni, come evidenzia la seguente tabella. Per ciascuno di essi sono

stabilite delle soglie di allerta, che possono individuare sia livelli

eccessivamente alti, sia eccessivamente bassi della variabile.

|

Squilibri esterni

|

|

indicatore

|

Saldo

del conto corrente

in % del PIL

|

Posizione

netta degli investimenti

in % del PIL

|

Tasso di cambio effettivo reale

Variazione in % del PIL con deflatori IACP

|

Quote di mercato delle esportazioni Variazione in % (su 5 anni)

|

Costo nominale del lavoro per unità di prodotto (CLUP) Variazione in % (su tre anni)

|

|

Squilibri interni

|

|

indicatore

|

Indice delle quotazioni

reali immobiliari

Variazione % su base annua

|

Flussi di credito al

settore privato

in % del PIL

|

Debito del settore

privato

in % del PIL

|

Debito pubblico in % del PIL

|

Tasso

di disoccupazione Media su tre anni

|

Passività

totali del settore finanziario Variazione

% su base annua

|

|

|

|