La Comunicazione pubblicata lo scorso 18 novembre è

accompagnata da due allegati contenenti rispettivamente un aggiornamento

della tabella di marcia indicante il calendario per l'adozione di una

serie di misure e azioni riguardanti l'Unione dell'energia e gli orientamenti

per gli Stati membri ai fini dell'elaborazione dei piani

nazionali per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030. E' inoltre

corredata da 28 schede informative per gli Stati membri, tra cui quella

per l'Italia.

A ciò si aggiungono anche una serie di relazioni e documenti di lavoro dei

servizi della Commissione che analizzano nel dettaglio i progressi compiuti

nell'ambito dei vari obiettivi dell'Unione dell'Energia (azione per il clima,

efficienza energetica, sicurezza energetica), nell'attuazione di alcune

direttive UE (sulla sicurezza nucleare e sulle scorte petrolifere) nonché una

proposta legislativa sulle statistiche relative ai prezzi dell'elettricità e

del gas naturale, volta al miglioramento delle statistiche europee sui prezzi dell'energia. Si

segnala poi la seconda lista di Progetti di Interesse Comune (PIC): si

tratta di 195 progetti di infrastrutture indispensabili per conseguire gli

obiettivi di politica energetica.

Di seguito un'illustrazione dei contenuti della Comunicazione,

relativamente alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.

Questa dimensione riguarda la politica

climatica dell'Unione europea e il settore delle energie rinnovabili,

nel quale l'Unione aspira a diventare leader mondiale. Si premette che in

materia di politica climatica l'obiettivo dell'Ue è quello di limitare il

riscaldamento globale a 2° al di sopra delle temperature medie del periodo

pre-industriale. Al riguardo l'Ue si pone i seguenti obiettivi per il 2020, come

definiti dal Pacchetto clima-energia adottato nel 2008:

-

ridurre di almeno

il 20% le emissioni di gas effetto serra;

-

portare al 20% la

quota di rinnovabili nel consumo energetico.

Gli obiettivi dell'UE per il

2030 sono ancora più ambiziosi, come si evince dal Quadro 2030 per le

politiche dell'energia e del clima adottato nell'ottobre 2014, su cui

si basa la posizione europea alla Conferenza sul clima di Parigi avviata lo

scorso 30 novembre:

-

ridurre di almeno il

40% le emissioni di gas effetto serra rispetto al 1990 (obiettivo vincolante);

-

raggiungere la

quota del 27% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030.

Per quanto concerne i progressi

compiuti in questa dimensione dell'Unione dell'energia, la Commissione

sottolinea che l'economia UE è la più efficace al mondo in termini di

emissioni di carbonio e che è riuscita con successo a dissociare la

crescita economica e le emissioni di gas a effetto serra. Tra il 1990 e il

2014 il PIL combinato dell'UE è aumentato del 46% mentre le emissioni di gas

a effetto serra sono diminuite del 23%. Secondo le proiezioni fornite dagli

Stati membri, l'UE per il 2020 dovrebbe essere in grado non solo di

conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di gas effetto serra, ma

di superarlo di quattro punti percentuali (24%). Le energie rinnovabili

soddisfano già il fabbisogno di 78 milioni di europei e l'Unione europea è sulla

buona strada per raggiungere l'obiettivo del 20% di consumo di energia finale

da tali fonti. Nel 2015 l'Ue, oltre che nell'ambito delle energie rinnovabili,

ha compiuto progressi in altri due settori chiave:

-

sistema di scambio

quote di emissione (ETS): la Commissione europea ha presentato, nel luglio

2015, una proposta di riforma che è attualmente al vaglio delle istituzioni, e

ha raggiunto un accordo per la riserva stabilizzatrice di mercato che entrerà

in vigore nel 2019 e che rafforzerà tale sistema;

-

investimenti nelle

tecnologie a basse emissioni di carbonio e nell'efficienza energetica: almeno

il 20% del bilancio UE è destinato a tematiche legate al clima, per un

ammontare di circa 180 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Di questi

circa 110 miliardi sono messi a disposizione attraverso i fondi strutturali e

di investimento europei (ESI). É stato inoltre attivato il Fondo europeo per

gli investimenti strategici (FEIS) per alcuni progetti in materia di energia

sostenibile.

Inoltre, nel settembre 2015

l'Unione ha approvato il mandato politico per la Conferenza sul clima di

Parigi

nella quale ha confermato di essere pronta a negoziare un ambizioso accordo

globale sul clima, vincolante e trasparente, presentando un obiettivo di

riduzione delle emissioni a livello domestico del 40% entro il 2030 rispetto ai

livelli del 1990. La Commissione ha dato conto del fatto che al momento

dell'adozione della Comunicazione, 160 paesi, responsabili di oltre il 90%

delle emissioni, avevano presentato i loro contributi stabiliti a livello

nazionale (INDC).

Per quanto concerne le azioni

future, nel 2016 l'UE intende:

-

formulare proposte

sull'attuazione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni nei settori non

compresi nel sistema ETS (30% in meno rispetto al 2005), fissando obiettivi

nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e affrontando la

questione dell'uso del suolo;

-

pubblicare una

comunicazione sulla decarbonizzazione dei mezzi di trasporto;

-

concentrarsi sulle

emissioni prodotte dal trasporto stradale e sui sistemi di collaudo: è in

preparazione una proposta volta ad applicare la procedura di prova armonizzata

a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP). Inoltre, dal 2017 sarà

obbligatorio effettuare prove di emissioni in condizioni reali di guida al fine

di abbattere le emissioni di ossido di azoto (NOx). E' altresì previsto il

rafforzamento del sistema di sorveglianza del mercato;

-

presentare una

nuova direttiva sulle energie rinnovabili e sulla politica di sostenibilità

delle bioenergie ed eliminare gradualmente le sovvenzioni a favore dei

combustibili fossili.

Conclusioni politiche

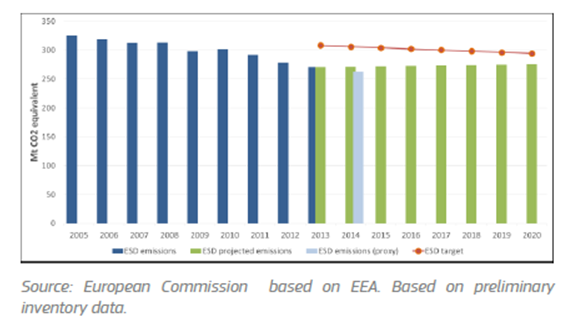

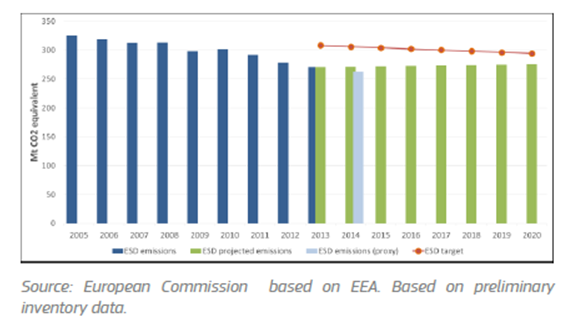

Per quanto concerne le emissioni di gas serra

l’Unione europea nel 2020 avrà ridotto del 24%, quindi superato di quattro

punti percentuali l’obiettivo stabilito. 24 Stati membri raggiungeranno gli

obiettivi nei settori non-ETS. 4 Stati (Irlanda, Lussemburgo, Belgio e Austria)

dovranno fare ulteriori sforzi per raggiungere tali obiettivi. Per quanto

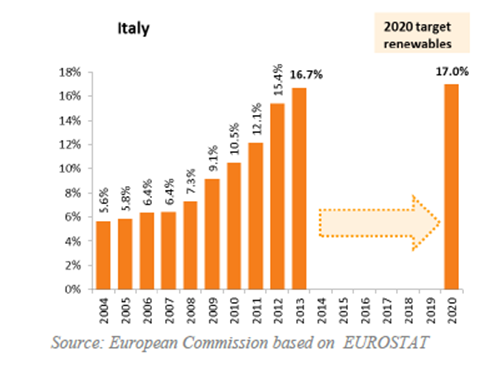

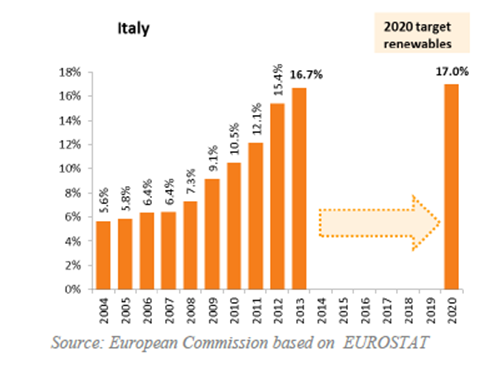

riguarda le fonti rinnovabili, l’Unione europea è sulla strada giusta per

raggiungere gli obiettivi prefissati. 3 Stati (Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno

Unito) non hanno raggiunto il loro obiettivo intermedio al 2013, mentre 19

Stati membri (tra cui l'Italia) supereranno abbondantemente il loro obiettivo nel

2020. Alcuni, tra i quali Regno Unito, Francia, Spagna, dovranno invece valutare

se occorrerà mettere in cantiere ulteriori misure. Per tutti saranno

necessari sforzi aggiuntivi per integrare le energie rinnovabili nel mercato

europeo. Si

richiedono inoltre iniziative regionali volte a promuovere la cooperazione degli Stati in

materia di energie rinnovabili. Al momento, gli unici Stati membri impegnati in

tal senso sono la Svezia e la Norvegia con il Piano di interconnessione del

mercato energetico del Baltico.

Si ricorda che l'Unione europea persegue l'obiettivo per

il 2020 di migliorare l'efficienza

energetica del 20%, come previsto dal pacchetto clima-energia. L'Obiettivo

per il 2030 è di migliorarla del 27%, come previsto dal

Quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia. Nel

2020, inoltre, vi sarà una revisione volta ad innalzare tale obiettivo al 30%. La

Commissione intende quindi incoraggiare gli Stati membri affinché diano

all'efficienza energetica un posto preminente nelle loro politiche. I settori

maggiormente interessati sono quelli dell'edilizia e dei trasporti.

Per conseguire l'obiettivo 2030 la Commissione europea nel

2015 ha presentato una proposta di revisione della Direttiva sull’etichettatura

energetica, ed entro l'anno prevede di presentare un programma di lavoro sull’ecodesign

nel contesto della nuova proposta sull’economia circolare. Nel 2015 sono

inoltre entrate in vigore numerose misure sull’ecodesign e sull’etichettatura

energetica che dovrebbero ridurre il consumo energetico a vantaggio dei

consumatori. Per quanto concerne i finanziamenti il Fondo Europeo per gli

Investimenti Strategici (FEIS) sta già sostenendo alcuni progetti in Europa,

Italia inclusa.

Come evidenziato dalla relazione sui progressi compiuti in

materia di efficienza energetica,

che accompagna la Comunicazione, nonostante i significativi progressi compiuti,

gli sforzi collettivi degli Stati membri hanno condotto a un risparmio di

energia primaria solo del 17,6% rispetto alle previsioni per il 2020. Tuttavia,

la Commissione ritiene che l'obiettivo per il 2020 sarà raggiunto, a

condizione che la legislazione in vigore dell'UE sia pienamente attuata, gli

sforzi si intensifichino, aumenti il livello di ambizione e migliorino le

condizioni di investimento.

Per quanto riguarda le iniziative future, la Commissione

europea nel 2016 intende presentare:

-

una proposta di revisione della Direttiva sull’efficienza

energetica nel contesto dell’obiettivo per il 2030;

-

una revisione della Direttiva sulla prestazione energetica

degli edifici, che contano per il 40% delle emissioni di CO2;

-

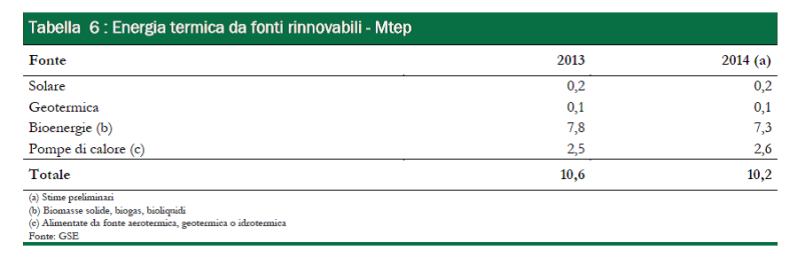

una nuova strategia per il riscaldamento e il raffreddamento, che

rappresenta il primo utilizzo dell’energia nell'UE (53,4%), puntando sugli

edifici residenziali, terziari e industriali.

Inoltre, al fine di migliorare i finanziamenti iniziali

nell'efficienza energetica, la Commissione europea elaborerà un piano per

aggregare i progetti di efficienza energetica di piccole dimensioni nell'ottica

di migliorare le opportunità di investimento e garantire maggior accesso ai

capitali necessari per programmi nazionali, regionali o locali.

Conclusioni politiche

Gran parte degli Stati Membri

deve migliorare la performance per raggiungere gli obiettivi di efficienza

energetica per il 2020. Molti Stati membri, tra cui l’Italia, hanno notificato

obiettivi più ambiziosi in tema di consumo di energia primario o finale. Al

tempo stesso alcuni hanno ridotto le loro aspettative in uno dei due obiettivi

(l’Italia, per esempio, ha ridotto il suo obiettivo per il consumo finale di

energia). Inoltre sempre per alcuni, tra cui l'Italia, gli obiettivi per il

2020 non sono sufficientemente ambiziosi per quanto concerne le previsioni di

crescita economica. Per quanto concerne l'intensità energetica esiste una

differenza notevole tra gli Stati membri dovuta in larga parte a differenze

strutturali. Gli Stati membri dovranno inoltre promuovere ulteriormente il

teleriscaldamento e il teleraffreddamento ad alto rendimento.

Questa dimensione dell'Unione dell'energia richiede un

miglioramento delle infrastrutture,

in particolare dei collegamenti transfrontalieri e delle interconnessioni. A

tal riguardo si ricorda che l'Unione europea si è posta un obiettivo specifico di interconnessione minima per

l'energia elettrica, da raggiungere entro il 2020, fissato al 10%

della capacità di produzione elettrica installata degli Stati membri. In altri

termini, il 10% dell'elettricità deve poter "attraversare le

frontiere". Per far sì che ciò accada la

Commissione europea ha previsto che occorrerà investire circa 200 miliardi

di euro l'anno per i prossimi dieci anni in grandi progetti infrastrutturali. Occorrerà poi

garantire la piena applicazione della normativa vigente, in particolare il terzo pacchetto sul mercato interno

dell'energia e rivolgere un'attenzione miratas ai

consumatori che in futuro dovrebbero poter godere di più ampie possibilità di

scelta, acquistando energia anche da società con sedi in altri Stati membri.

Su questa dimensione la Commissione europea afferma che dal

febbraio 2015 sono stati compiuti notevoli progressi, rappresentati, per

quanto concerne il settore elettrico, dall'inaugurazione delle interconnessioni

tra Francia e Spagna, Italia e Malta e dal completamento delle interconnessioni

Eastlink tra Finlandia ed Estonia, NordBalt tra Lituania e Svezia, che hanno

consentito agli Stati baltici di partecipare al mercato dell'energia elettrica

"NordPool". Per quanto concerne il settore del gas, la Commissione

richiama l'inaugurazione in Lituania del nuovo terminal di gas naturale

liquefatto (GNL), la realizzazione di un'interconnessione tra Ungheria e

Slovacchia e l'installazione all'interno dell'Ue e alle sue frontiere con

l'Ucraina di attrezzature di flusso inverso per agevolare gli scambi

bidirezionali. Nel 2015, la Commissione europea

ha lavorato con alcuni Stati membri per istituire gruppi di alto livello per lo

sviluppo di reti di interconnettività nella penisola iberica, nell'Europa

meridionale, centrale ed orientale (CESEC), nella regione del Mar Baltico (BEMIP)

e per eliminare gli attuali ostacoli normativi al commercio transfrontaliero di

energia elettrica e gas, con particolare riguardo ai problemi connessi alla

piena attuazione del terzo pacchetto dell'energia. Gli Stati membri a loro

volta hanno rafforzato la loro collaborazione a livello regionale. Nel 2015 è

stato istituito un Forum per le infrastrutture energetiche, inaugurato il 9-10

novembre scorso. Sul fronte dei consumatori, la Commissione europea rileva che

questi non riescono ancora a svolgere appieno il loro ruolo nel sistema

energetico.

I mercati del gas e dell'elettricità non funzionano ancora come dovrebbero,

come evidenziato nel documento di lavoro sulle tendenze nel consumo di energia

presentato congiuntamente alla Comunicazione.

Per quanto riguarda le

prospettive future la Commissione europea sottolinea che nel 2016 occorrerà

accelerare il lavoro sui progetti di infrastrutture energetiche, soprattutto

per quanto riguarda i Progetti di Interesse Comune (PCIs), sui quali si

registrano ritardi dovuti principalmente alle lungaggini delle procedure

amministrative di autorizzazione e/o a questioni di finanziamento. La

Commissione europea sottolinea inoltre la necessità per gli Stati membri di

attuare il regolamento TEN-E, soprattutto in merito alle disposizioni sulla

concessione di autorizzazioni. Contestualmente alla Comunicazione, la

Commissione europea ha pubblicato la seconda lista di PIC, illustrando i

progetti più urgenti per conseguire gli obiettivi di politica energetica e i

miglioramenti necessari per predisporre l'infrastruttura portante di un mercato

europeo integrato dell'energia.

Per il 2016 la Commissione

europea prevede inoltre di:

-

presentare una Comunicazione sulle

misure necessarie per raggiungere l'obiettivo del 15% di interconnessione entro

il 2030;

-

destinare il 50% degli

investimenti in PCI nel settore elettrico nella regione del Mare del Nord;

-

presentare proposte legislative

volte a migliorare i collegamenti tra mercati all’ingrosso e al dettaglio; a

migliorare la cooperazione regionale e il commercio internazionale; a

sviluppare il mercato di breve e lungo periodo al fine di inviare segnali di

prezzo adeguati per la modernizzazione delle tecnologie sia ai produttori che

ai consumatori di energia;

-

proseguire il monitoraggio del

sostegno pubblico agli investimenti nel settore energetico, per garantire che

la concessione di aiuti di Stato sia compatibile con le regole europee;

-

realizzare uno studio sui prezzi e

i costi dell’energia in Europa per avere un quadro del costo della tassazione e

dei sussidi nazionali, anche al fine di fornire una base per comparare i

diversi livelli di prezzo tra gli Stati membri e gli impatti sulla

competitività.

Conclusioni politiche

La Commissione europea sottolinea che molti Stati

membri hanno fatto notevoli passi avanti per garantire la concorrenza nel

mercato dell’energia. Tuttavia, persistono numerose differenze tra gli Stati

nell’attuazione delle regole sulla concorrenza. 22 Stati membri stanno per

raggiungere o hanno raggiunto l’obiettivo del 10% sull'interconnessione

elettrica. L’Italia invece deve fare ulteriori sforzi.

La regolamentazione dei

prezzi per il settore industriale deve essere limitata a circostanze

eccezionali

e dovrebbe essere ulteriormente ridotta. Il ruolo del consumatore deve

essere rafforzato migliorando il sistema di informazione sulle opzioni

riguardanti l'efficienza energetica. Lo sviluppo dei contatori intelligenti

volti anche alla responsabilizzazione dei consumatori è una realtà concreta

solo in pochi Stati membri (Finlandia e Svezia) Occorrono inoltre misure più

mirate per i consumatori vulnerabili. A metà del 2015, a livello regionale la

maggior parte dei mercati elettrici all’ingrosso risultavano accoppiati ad uno

o più mercati vicini, con segnali di convergenza dei prezzi. Più complicata la

situazione nel settore del gas. Nonostante una certa convergenza in alcuni

principali hub del gas, differenze di prezzo di mercato e scarsa integrazione

persistono, anche a causa di contratti a lungo termine e mancate

interconnessioni. I mercati al dettaglio sia per l’elettricità che per il

gas sono ancora nazionali e sono necessari maggiori sforzi da parte di tutti

gli Stati membri per progredire nell’integrazione del mercato.

Per quanto riguarda questa dimensione, l'obiettivo della Commissione europea,

illustrato nella Strategia quadro per l'Unione dell'energia, è quello di

garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, riducendo la dipendenza

energetica attraverso la diversificazione delle fonti, dei fornitori e delle

rotte di approvvigionamento.

Il 2015 è stato dominato da alcuni eventi che

hanno fortemente inciso sul mercato dell’energia europeo:

-

il

conflitto tra Russia e Ucraina;

-

il

persistere di prezzi bassi del petrolio;

-

nuove

infrastrutture per il trasporto di gas naturale dalla Russia;

-

nuove

prospettive aperte dalla conclusione del negoziato sul nucleare iraniano;

-

la continua

diminuzione della produzione di combustibile fossile.

La Commissione europea ritiene che l’Ucraina

debba rimanere un Paese di transito nell’interesse di tutte le parti.

Nel corso del 2015, ha facilitato i negoziati tra

Ucraina e Russia per garantire gli approvvigionamenti di gas all’Ucraina

durante l’inverno. A tal riguardo nel settembre 2015 è stato siglato un

protocollo vincolante, la cui attuazione è iniziata nell'ottobre 2015. Anche la

capacità di flusso inverso dall'Ue, tra Ucraina e Slovacchia è

considerevolmente aumentata nel corso del 2015. La Commissione europea prende

atto di alcuni piani per la costruzione di altri gasdotti tra la Russia e la Germania

attraverso il Mar Baltico. I gasdotti dovranno però rispettare la normativa Ue

sul Terzo Pacchetto Energia.

La Commissione osserva che le recenti scoperte di

gas nel Mediterraneo orientale aumentano il potenziale contributo della regione

alla sicurezza energetica europea. Pertanto è stata intensificata la cooperazione

attraverso l'istituzione di tre piattaforme sul gas, sul mercato elettrico

regionale e sulla promozione delle energie rinnovabili. Inoltre è proseguito il

lavoro sul Corridoio sud e sono stati rilanciati i negoziati sul gasdotto

attraverso il Mar Caspio.

Per quanto riguarda le iniziative future, nel 2016

la Commissione intende presentare:

-

una

proposta di revisione del regolamento sulla sicurezza degli

approvvigionamenti di gas, con l’obiettivo di migliorare la capacità europea di

reagire alle interruzioni dell'approvvigionamento;

-

una

strategia per il gas naturale liquefatto (GNL) e per il suo stoccaggio;

-

la

revisione della Decisione sugli accordi intergovernativi nel settore

energetico, con l’obiettivo di aumentarne la trasparenza e fare in modo che

siano adeguati alla normativa UE di riferimento;

-

un nuovo

strumento giuridico sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia

elettrica volto a migliorare la trasparenza, assicurare un approccio comune e

predisporre soluzioni transfrontaliere più efficaci.

La Commissione europea sosterrà inoltre

l'importanza dell'energia nell'ambito dei negoziati in corso con gli Stati

Uniti sul Partenariato Transatlantico per il commercio e gli investimenti

(TTIP).

Conclusioni politiche

L’Unione europea sta realizzando progressi nella

diversificazione delle fonti, delle rotte e dei fornitori di energia. Tuttavia molti

Stati dell’Europa dell’Est e dell’Europa centrale dipendono esclusivamente da

un unico fornitore (Russia). E’ necessario migliorare i collegamenti tra

gli Stati baltici e la Finlandia e il mercato del gas dell'Europea centrale e

assicurare l’accesso al gas liquefatto da parte di tutti i paesi europei. Gli

stress test regionali eseguiti nel 2014 hanno evidenziato i benefici della

cooperazione regionale nel prevenire o mitigare le crisi energetiche. Gli

Stati membri devono rafforzare la loro cooperazione sulla sicurezza

dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e l'adeguatezza della

produzione.

Questa dimensione dell'Unione dell'energia è fondamentale

per accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Nel 2015 la Commissione europea ha presentato la Comunicazione "Verso un

piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) con la

quale intende dare un nuovo impulso all'impiego di tecnologie a basse emissioni

di carbonio.

Un ruolo fondamentale nel settore dell'innovazione è svolto

dai finanziamenti. Al momento sono attivi il Fondo strategico per gli

investimenti (FEIS) e il programma NER 300 - che offre un finanziamento di

circa 2.1 miliardi di Euro. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi, per

progetti connessi al clima e all'energia, dei fondi derivanti dalla vendita

all'asta delle quote di emissione nell'ambito del sistema ETS (nel 2014 tale

cifra è stata pari a 3,2 miliardi di euro). Nell'ambito della revisione del

sistema ETS, la Commissione europea ha proposto l'istituzione di un nuovo Fondo

per l'innovazione e del nuovo Fondo per la modernizzazione. Il primo estende il

Programma NER anche per i progetti per tecnologie a basso contenuto di

carbonio nei settori industriali e il secondo si rivolge agli Stati membri con

un PIL inferiore al 60% della media dell'Ue. Mediante il programma quadro

"Orizzonte 2020" sono stati destinati, nel biennio 2014-2015, circa 9

miliardi per programmi in materia di ricerca energetica, trasporti puliti,

azione per il clima e uso efficiente delle risorse.

Per quanto riguarda le prospettive future, nel 2016 la

Commissione europea intende presentare una nuova strategia integrata

dell'Unione dell'energia e concentrarsi su un coordinamento più efficace tra

Unione dell'energia, mercato unico digitale ed economia circolare.

Conclusioni politiche

Molti Stati membri hanno compiuto sforzi significativi per

promuovere l'innovazione e, nonostante la crisi, nel settore delle energie

rinnovabili è aumentata l'occupazione, con quasi mezzo milione di posti di

lavoro. Tuttavia, la Commissione europea ritiene che possano essere compiuti

ulteriori sforzi, ad esempio modificando il sistema fiscale in modo da

stimolare l'occupazione e la competitività contribuendo a realizzare gli

obiettivi dell'Unione dell'energia.

Si ricorda che la Strategia quadro per l'Unione

dell'energia, oltre alle cinque

dimensioni, prevede un sistema di governance integrata che garantisca

che tutte le azioni intraprese a livello nazionale, regionale e locale siano in

linea con gli obiettivi fissati. Il processo di governance sarà volto,

tra l'altro, a combinare le azioni in materia di clima ed energia a quelle in

altri settori strategici per garantire una maggiore coerenza programmatica a

lungo termine e dare così agli investitori maggiore certezza.

A seguito di un confronto politico e di un dialogo tecnico

con gli Stati membri, avviato nei mesi scorsi con le numerose visite del

Commissiario Šefčovič presso di

essi, la Commissione europea ha elaborato una serie di schede informative per

ciascun paese, la proposta di una metodologia basata

su alcuni indicatori chiave, e un documento di lavoro che offre un quadro

comparativo tra gli Stati Membri nell’implementazione delle cinque dimensioni

dell’Unione dell’Energia utilizzando questi primi indicatori chiave.

La Commissione

europea afferma che solo un terzo degli Stati membri dispone di strategie

globali in materia di clima ed energia per il periodo post-2020. Pertanto,

contestualmente alla Comunicazione, ha presentato una guida per facilitare gli Stati Membri nella

formulazione dei piani strategici nazionali per il periodo 2021-2030.

Questi dovranno essere presentati nel 2017, per essere completati, dopo

eventuali altre discussioni, nel 2018 e messi in atto prima del 2021.

Per quanto riguarda le azioni

future, nel 2016 la Commissione europea pubblicherà delle linee guida su come

migliorare e rafforzare la cooperazione regionale. Per seguire da vicino i

progressi sarà istituito un sistema trasparente di monitoraggio basato su

indicatori chiave, sulle relazioni biennali degli Stati membri in merito ai

rispettivi piani nazionali. Inoltre, la Commissione intende presentare una

proposta volta a razionalizzare la pianificazione e gli obblighi di

comunicazione per gli Stati membri, in modo da ridurre gli oneri amministrativi

superflui, in linea con l'agenda "Legiferare meglio".

Si segnala che lo scorso 26

novembre il Consiglio energia ha adottato delle Conclusioni

relative ad un nuovo sistema di

governance dell'Unione dell'energia che controllerà i progressi dell’UE

verso il raggiungimento degli obiettivi dell’UE in materia di energia e clima e

gli obiettivi strategici generali. Il sistema dovrebbe operare sulla base di

programmi esistenti e non dovrebbe comportare alcun onere amministrativo. Fra

gli elementi essenziali del sistema di governance rientrano:

•

un piano nazionale per

l’energia e il clima che deve essere adottato da ciascuno Stato membro per il

periodo dal 2021 al 2030;

•

relazioni sui

progressi compiuti nell’attuazione del piano nazionale;

•

dialoghi costruttivi

tra la Commissione e gli Stati membri;

•

il monitoraggio e la

valutazione basati su indicatori chiave.

Le relazioni sullo stato di attuazione dell’Unione per

l’energia, presentate il 18 novembre 2015, sono accompagnate da schede

informative sui singoli Stati membri. Per quanto riguarda l’Italia, la

Commissione segnala che:

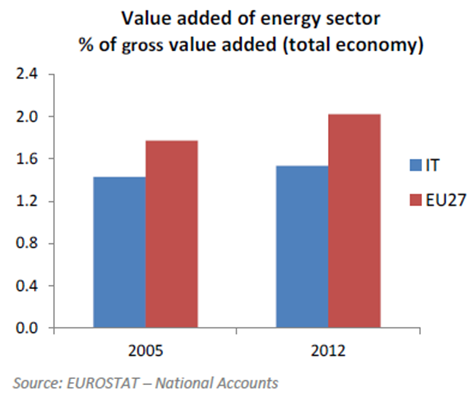

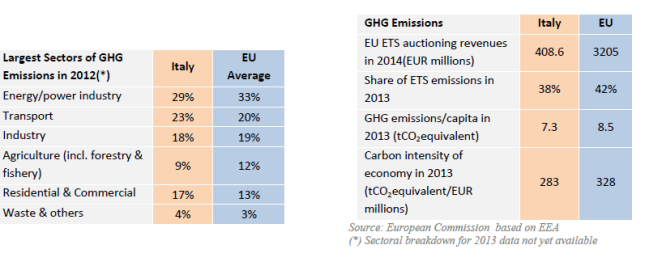

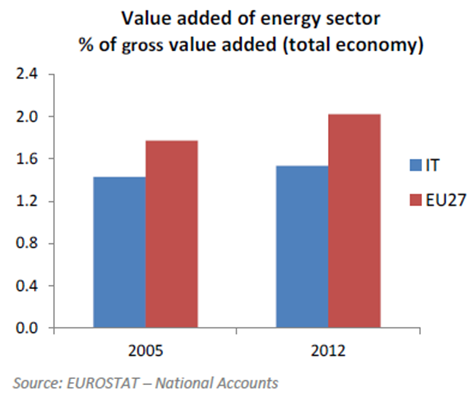

· per percentuale sul valore aggiunto lordo

totale e percentuale sul totale degli occupati, il settore

energetico nazionale registra valori più bassi rispetto alla media europea;

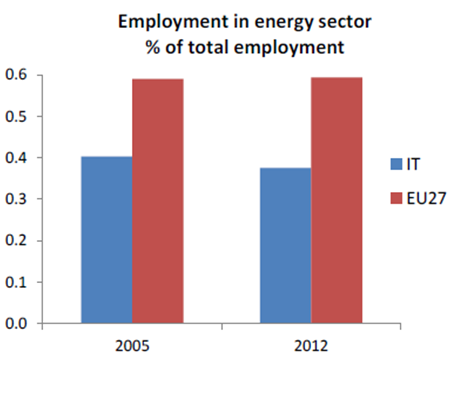

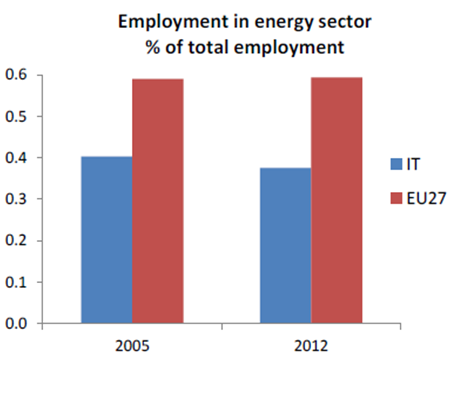

· il mix

energetico differisce da quello dell’UE a 28, con una più ampia percentuale

di gas e l’assenza del nucleare. Comparate ai dati del 1995, la percentuale di

petrolio e derivati è diminuita (passando dal 58% al 37% del consumo energetico

all’ingrosso) mentre la percentuale di combustibili solidi e energie

rinnovabili è aumentata rispettivamente di 2 e 8 punti percentuale. La

percentuale di gas è cresciuta considerevolmente, passando dal 28% al 36% del

mix energetico;

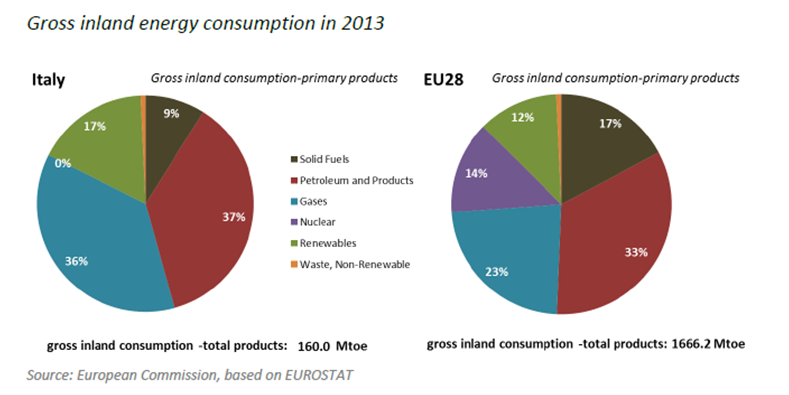

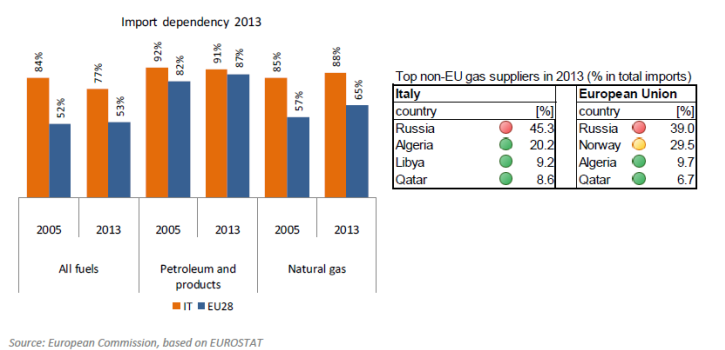

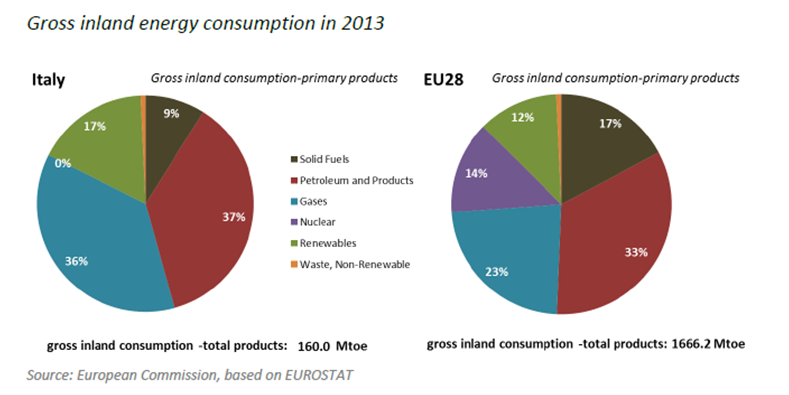

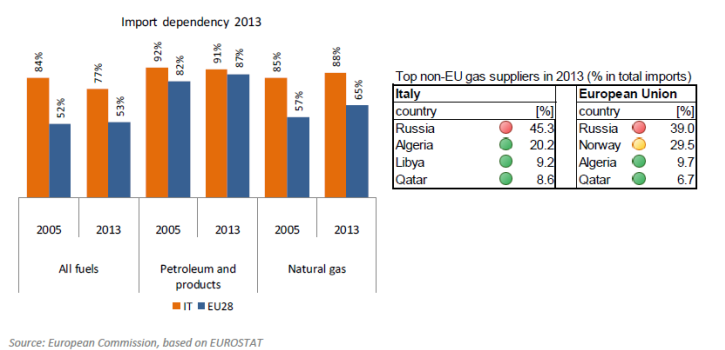

· la dipendenza

da combustibili solidi è superiore rispetto all’UE a 28. La

dipendenza dalle importazioni è particolarmente elevata per i prodotti del

petrolio e del gas. Un’alta percentuale di importazioni del gas proviene dalla

Russia, ma in ogni caso, le fonti di approvvigionamento sono relativamente ben

diversificate. Pertanto, l’indice di concentrazione dei paesi fornitori è

relativamente basso;

· la capacità

di interconnessione rappresenta il 7,4% della capacità istallata e

necessita di essere migliorata. L’Italia è interessata a 16 Progetti di

interesse comune (PIC); quelli nel settore elettrico sono concentrati

principalmente sulle interconnessioni con la Francia (Grande Ile-Piossasco), la

Svizzera (Verderio Inferiore-Thusis/Sils e Airolo-Baggio), l’Austria

(Lienz-Veneto e Wurmlach-Somplago), la Slovenia (Salgareda-Divaca/Bericevo) e

il Montenegro (Latsva-Villanova). L’attuazione di questi progetti entro il 2020

dovrebbe portare la capacità di interconnessione al 12%, mentre l’obiettivo del

15% entro il 2030 dovrebbe essere raggiunto con l’attuazione dei nuovi PIC. La

Commissione segnala inoltre la necessità di migliorare la rete interna per

eliminare i colli di bottiglia, aumentando i livelli di sicurezza e flessibilità

del sistema. Per quanto riguarda il gas, l’Italia gioca un ruolo importante

nella creazione di un hub mediterraneo: in tale ambito, uno dei progetti

PIC prevede la costruzione di un gasdotto che colleghi l’Algeria all’Italia,

via Sardegna (cosiddetto gasdotto Galsi). Nell’ambito del corridoio meridionale

per il gas – una delle priorità della politica energetica dell’UE -, la TAP (Trans

Adriatic Pipeline), che trasporterà il gas azero dal confine turco

all’Italia meridionale attraverso Grecia e Albania, dovrebbe partire nel 2016

nonostante la forte opposizione delle autorità locali.

· i prezzi

dell’energia elettrica al dettaglio per l’utenza domestica sono in generale

sopra la media UE; i costi per la rete, gli oneri di sistema e le tasse

pesano rispettivamente per il 17%, il 23% e il 13% del prezzo finale al

consumatore; i prezzi del gas per tutti i consumatori sono fra i più alti tra

gli Stati membri: costi della rete e tasse pesano rispettivamente per il 18% e

il 36% sul prezzo finale;

· i clienti

sono relativamente attivi nel cambio di fornitore. A dispetto dei numerosi

fornitori di energia elettrica presenti sul mercato nazionale (circa 140), la

Commissione segnala che l’offerta standard ("maggior tutela", rivolto

alle sole utenze domestiche) è dominato da una grande compagnia con l’85.4% del

mercato;

· l’obiettivo

dell’Italia in termini di efficienza energetica per il 2020 è 158 milioni di

tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) espressi in consumo di energia

primaria (124 Mtep espressi in consumo finale di energia). Considerato il

livello attuale di consumo di energia primaria (166 Mtep nel 2014), si rendono

necessari sforzi per mantenere il trend al ribasso anche in presenza

dell’atteso incremento del PIL durante i prossimi cinque anni;

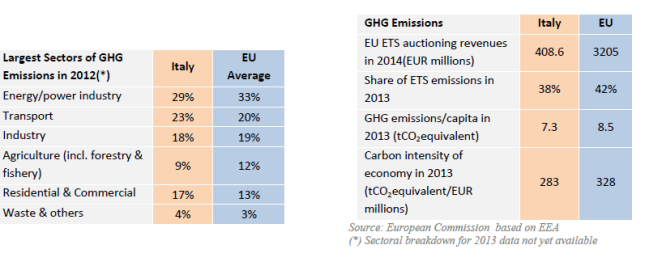

· l’Italia

ha diminuito le sue emissioni del 22% tra il 2005 e il 2014 ed è sulla

strada per raggiungere il suo obiettivo 2020 di riduzione delle emissioni di

gas ad effetto serra;

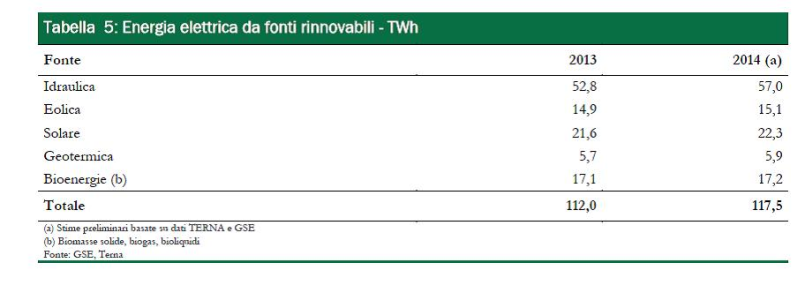

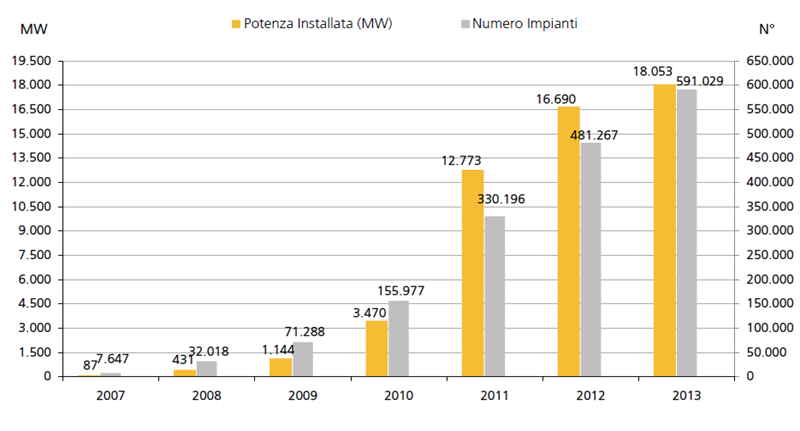

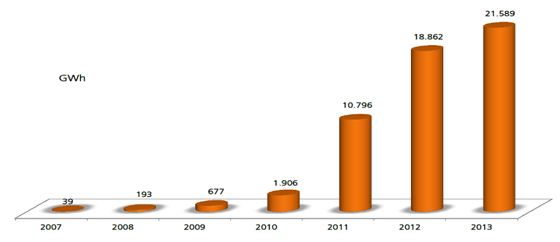

· con

una percentuale di 16.7% di energie da fonte rinnovabile nel 2013, l’Italia

ha pressoché raggiunto l’obiettivo del 17% per il 2020. Secondo quanto

dichiarato dal Gestore dei servizi energetici durante un’audizione al Senato,

il sostegno ai costi per l’energia rinnovabile ha raggiunto euro 307/MWh per il

fotovoltaico solare e euro 120/MWh per le altre rinnovabili. Ciò avrebbe

indotto il Governo a rivedere il sistema degli incentivi. Secondo la

Commissione, le attuali incertezze sul futuro degli incentivi alle rinnovabili

possono determinare nuove sfide per lo sviluppo di questo importante settore.

· in

Italia l’intensità di carbonio dell’economia nel 2013 è stata del 4% più bassa

rispetto alla media UE. Nel 2014 gli introiti dalle assegnazioni delle

quote ETS ammontano a 408.6 milioni di euro, il 50% dei quali destinato ad

obiettivi climatici ed energetici;

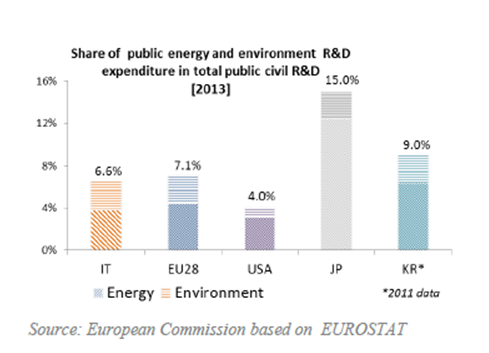

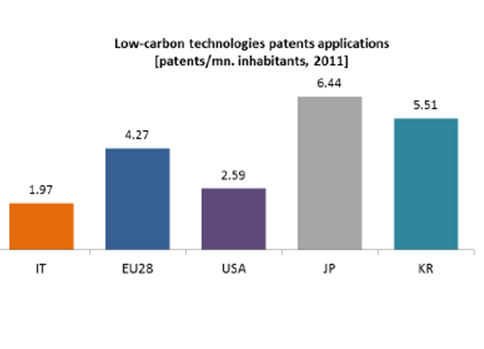

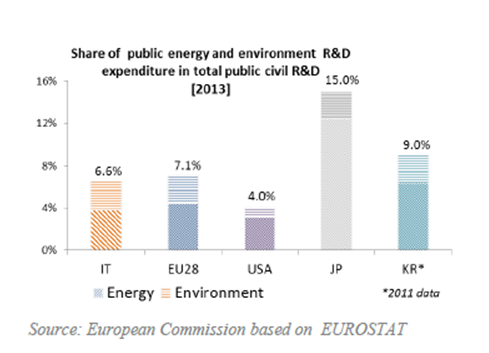

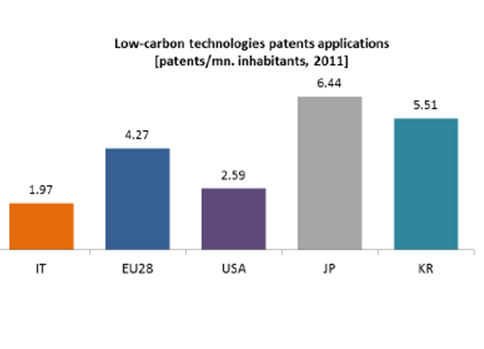

· l’Italia

è vicina alla media europea, sopra gli USA e sotto Giappone e Corea del Sud, in

termini di sostegno pubblico alla ricerca e innovazione nei settori

energetico e ambientale. Questi livelli sono più bassi di altre grandi

economie europee, quali Francia o Germania. In termini di brevetti per

tecnologie a bassa intensità di carbonio, l’Italia è invece molto indietro

rispetto alla media europea e ai principali partner internazionali;

· il costo

reale unitario dell’energia è più alto in Italia che in UE e USA. Con

riguardo ai prezzi pagati dai consumatori industriali, l’Italia sperimenta uno

fra i prezzi più in Europa e fra i maggiori partner commerciali non UE. Si

registra naturalmente una grande discrepanza tra i prezzi minimi e massimi

pagati dall’industria, basati sui livello di consumo. Tasse e prelievi sui

prezzi dell’elettricità sono saliti in maniera significativa negli ultimi anni,

specialmente per l’industria. Mentre per una larga maggioranza degli Stati

membri il livello di tasse e prelievi è sotto il 10%, per l’Italia essi

eccedono il 20%. I prezzi per il gas sono molto più bassi per l’industria e si

sono abbassati recentemente.

· la politica

di coesione costituisce – in complemento con il cofinanziamento pubblico e

privato - un’importante opportunità di investimento per attuare gli obiettivi

della politica energetica in Italia.

- Mercato

interno dell’energia: nel perdiodo 2014-2020, la politica di coesione investirà

quasi 444 millioni di euro in reti intelligenti di distribuzione dell’energia

elettrica. Tali investimenti dovrebbero contribuire a connettere circa 304.000 nuovi

utenti alle reti intelligenti;

- efficienza

energetica: nel mededismo periodo la politica di coersione investirà 1.413 milioni

di euro in miglioramenti dell’efficienza energetica nell’ediliza pubblica e,

con estensione minore, negli edifici residenziali e industriali, così come in

cogenerazione ad alta efficienza e distretti di riscaldamento in Italia. Ulteriori

3.684 milioni di euro saranno investiti a supporto di trasporti efficienti e

decarbonizzati. Tali investimenti dovrebbero contribuire a circa 1.000 utenze

domestiche con una migliore classificazione in termini di consumo di energia e

una diminuzione di 367.598.000 kWh per anno del consumo di energia primaria

degli edifici pubblici, così come a circa 270 chilometri di reti ferroviarie

ricostruite e migliorate e 250 chilometri di nuove linee metro e tram;

- decarbonizzazione:

gli investimenti della politica di coesione contribuiranno una diminuzione

annuale di emissioni di gas ad effetto serra, per un totale di circa 5.149.000

tonnellate di CO2 equivalente. Tra il 2014 e il 2020, verrranno

inoltre investiti 200 milioni di euro in energie rinnovabili, aumentando la

capacità produttiva di quasi 405 MW;

- ricerca,

innovazione e competitività: nell’ambito della politica di coesione, si

invetirà in maniera significativa in competività delle piccole e medie imrpese

e in ricerca e innovazione, sulla base delle strategie energetiche nazionali e

regionali per la smart specialisation.

Senato della Repubblica

Il Pacchetto "Unione

dell'Energia" è stato esaminato

dalle Commissioni riunite 10a (industria, commercio turismo) e 13a (territorio,

ambiente, beni culturali) del Senato della Repubblica, che il 4 giugno 2015

hanno adottato una risoluzione (DOC XVIII, n. 92) nella quale si sono espresse in senso favorevole formulando alcuni

rilievi. In particolare, per quanto concerne l'impegno dell'Unione europea a

ridurre le emissioni del 40% entro il 2030 hanno sottolineato come esso debba

essere commisurato agli obiettivi delle altre macroregioni del mondo. Circa gli

impegni Ue in materia di energie verdi ed efficienza energetica hanno precisato

che questi dovranno essere realizzati nel contesto di accordi che coinvolgano

tutte le principali economie del mondo (in riferimento alla COP21 e al TTIP).

Altre osservazioni hanno riguardato la proposta di revisione del sistema ETS,

l'importanza dell'approvvigionamento dai giacimenti del Mediterraneo orientale,

del Caspio, del Mediooriente e del Nord Africa, la necessità di regole di

accesso più semplici ai finanziamenti, soprattutto nel settore dei Progetti di

interesse comune (PIC), l'importanza di garantire un'efficace governance

dell'energia, mediante una semplificazione e riduzione degli oneri

amministrativi e un quadro normativo chiaro. Tra gli altri elementi emersi,

l'opportunità, per concerne il passaggio a sistemi energetici e di produzione a

bassa emissione di gas serra, di puntare su norme regolatrici dei mercati

piuttosto che su incentivi o disincentivi diretti.

Sempre presso in Senato, la

10a Commissione l'8 ottobre 2015 ha approvato una risoluzione sulla Proposta di

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica (DOC XVIII n. 97). La 13a Commissione il 30 luglio 2015, in occasione della

consultazione pubblica sull'economia circolare, ha adottato una risoluzione (Doc XXIV n. 51) a conclusione dell'esame assegnato in materia di rifiuti,

Atto n. 580. La risoluzione è stata adottata al termine di un breve ciclo di

audizioni informali di personalità provenienti dalla Commissione europea, dal

Governo italiano nonché di enti di ricerca sul tema dell'economia circolare.

Camera dei deputati

Il pacchetto Unione dell’energia è stata esaminato dalla

Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, che l’8 luglio

2015 hanno approvato un documento

finale in cui si esprime una valutazione positiva, con alcune

osservazioni. In particolare si pone l’attenzione sul tema delle

interconnessioni, chiedendo la realizzazione, nel più breve tempo

possibile, della piena interconnessione delle reti a livello continentale,

sulla base di un disegno strategico coerente che non sia rimesso alle

iniziative di singoli paesi o operatori, ma che risponda a una logica sistemica

e ad esigenze comuni. A tal fine, si richiede che in sede europea si

individuino e si stanzino le risorse necessarie allo scopo, ad integrazione di

quelle già disponibili che appaiono largamente insufficienti. Specifico

riferimento viene fatto alla realizzazione di un hub del gas nell'Europa

meridionale per il quale l'Italia può legittimamente candidarsi.

Nel documento finale, si richiede inoltre di promuovere

l'ampliamento della generazione distribuita, favorendo una maggiore capacità

da fonti di energia rinnovabile con gli opportuni e necessari interventi di

semplificazione amministrativa. In particolare, si ritiene opportuno un disegno

di riordino complessivo dei meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili

di energia per favorirne lo sviluppo su scala continentale con un sistema di

regole stabile e omogeneo tra i diversi paesi.

Tra le ulteriori indicazioni fornite dalle Commissioni, si

segnalano la promozione delle attività di ricerca e innovazione

nell'ambito della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili –

anche allo scopo di sostenere lo sviluppo dell'industria del settore; gli investimenti

per la realizzazione di reti elettriche intelligenti (smartgrids) e

di sistemi di gestione intelligente attraverso l'utilizzo della tecnologia

digitale; la definizione in sede europea di sistemi di tassazione che

attribuiscano un costo al carbonio – carbon tax – e di un sistema di

regole chiaro, coerente, uniforme e stabile nel tempo che dia il giusto segnale

alle imprese per indirizzare le proprie scelte di investimento verso tecnologie

e attività a bassissimo impatto di carbonio.

Nel quadro della cooperazione internazionale, si richiede la

promozione di partenariati con i paesi del Nord Africa, finalizzati non

soltanto a garantire all'Unione europea l'accesso alle fonti energetiche ma

anche a favorire lo sviluppo di tali paesi.

La Commissione attività produttive della Camera ha esaminato

anche le due comunicazioni “Un new deal

per i consumatori di energia” (COM (2015) 339) e “Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo

assetto del mercato dell’energia” (COM(2015)340) presentate il 15 luglio 2015, nell’ambito delle

iniziative previste dall’Unione dell’energia. Il 2 dicembre 2015 la

Commissione ha approvato un documento finale, in cui esprime una valutazione

positiva, con alcune osservazioni. Per quanto riguarda i consumatori, la

Commissione attività produttive chiede che venga garantita agli utenti la

conoscibilità ed accessibilità dei dati sul consumo in tempo reale, per

consentire scelte consapevoli nell’utilizzo dell’energia; che venga promossa la

digitalizzazione delle relazioni fornitore/cliente per semplificare e

accelerare l’espletamento delle richieste del cliente e che vengano ridotti

ulteriormente i tempi per l’attivazione delle forniture e per il cambiamento

del fornitore. Per quanto riguarda il mercato dell’energia elettrica, nel

documento finale si pone l’accento sulla necessità di destinare tutte le

risorse disponibili all’ammodernamento delle reti e alle loro interconnessioni,

con particolare riguardo all’Italia, al fine di consentire lo sviluppo della

produzione decentrata da energie rinnovabili. Si sollecita inoltre un approccio

più coordinato tra gli Stati membri per la revisione dei regimi di aiuto a

favore delle rinnovabili, l’accelerazione del processo di armonizzazione dei

mercati di bilanciamento nonché la promozione della cooperazione regionale in

tema di sicurezza dell’approvvigionamento e interconnessioni, dando priorità

alla zona del Mediterraneo.

Elementi di approfondimento

La politica energetica dell’Unione europea si articola su

tre linee di intervento:

·

sicurezza dell'approvvigionamento, per assicurare una

fornitura affidabile di energia quando e dove necessario;

·

competitività, per assicurare prezzi ragionevoli per

utenze domestiche e imprese;

·

sostenibilità del consumo energetico, attraverso

l’abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra e la riduzione della

dipendenza da combustibili fossili.

L'energia nell'UE in cifre

·

6 Stati membri dipendono da un unico fornitore esterno per la

totalità delle loro importazioni di gas

·

l'UE importa il 90% del petrolio greggio e il 66% del gas

naturale

·

il 75% delle abitazioni nell'UE è a bassa efficienza energetica

·

il 94% dei trasporti dipende da prodotti petroliferi, che sono

importati al 90%

·

i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono superiori del 30% e i

prezzi all'ingrosso del gas di oltre il 100% rispetto a quelli degli Stati

Uniti

Come risulta dalle cifre sopra indicate, tra le sfide cui è

sottoposta l’UE in campo energetico, la sua dipendenza dalle importazioni

è la questione più pressante: l’UE, la seconda economia mondiale, consuma un

quinto dell’energia prodotta nel mondo e possiede una percentuale molto ridotta

di riserve energetiche; attualmente importa oltre la metà della sua energia

per un costo di 400 miliardi per anno.

Altro importante tema è rappresentato dalla scarsa

differenziazione delle fonti, in particolare greggio e gas naturale, e dei

fornitori, che rende l’UE vulnerabile alle perturbazioni nelle forniture

energetiche e al conseguente aumento dei prezzi. Inoltre, il continuo ricorso

ai combustili fossili in Europa contribuisce al riscaldamento globale e

all’inquinamento.

Proprio in relazione a quest’ultimo problema, negli ultimi

anni la politica energetica dell’UE è stata strettamente legata alla

definizione di una politica europea per il cambiamento climatico e alla

conseguente definizione di una strategia per uno sviluppo sostenibile (sotto il

profilo ambientale) dell’economia europea. In tale ambito, l’UE si pone in

posizione di leader del processo in atto a livello internazionale nella lotta

ai cambiamenti climatici.

Per inserire le sue iniziative nell’ambito di una strategia

coerente di lungo termine, a partire dal 2007 l’UE si è data obiettivi

misurabili in materia di clima ed energia

per il 2020:

- ridurre

le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai

livelli del 1990 (nel 2012 erano stati ridotti del 18%);

- ottenere

il 20% dell’energia da fonti rinnovabili (la quota di energie

rinnovabili è passata dall'8,5% del 2005 al 14,1% del 2012);

- migliorare

l'efficienza energetica del 20% (si prevede un aumento dell'efficienza

energetica del 18–19% entro il 2020. Siamo appena al di sotto

dell’obiettivo del 20%, ma possiamo raggiungerlo se gli Stati membri

applicheranno tutte le normative dell’UE)

per il 2030:

- ridurre

del 40% i gas a effetto serra, rispetto al 1990

- ottenere

almeno il 27% dell'energia da fonti rinnovabili

- aumentare

l'efficienza energetica del 27-30%

- portare

il livello di interconnessione elettrica al 15% (vale a dire che il

15% dell’energia elettrica prodotta nell’Unione può essere trasportato

verso altri paesi dell’UE)

per il 2050:

·

tagliare dell'80-95% i gas a effetto serra rispetto ai

livelli del 1990. La tabella

di marcia per l'energia 2050 illustra come ci si può riuscire.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati, il

25 febbraio 2015 la Commissione ha presentato una strategia

quadro per l'Unione dell'energia

che riunisce in un'unica strategia coerente una serie di settori di intervento,

concentrandosi su cinque elementi che si sostengono reciprocamente:

·

la sicurezza energetica, puntando alla diversificazione

delle fonti e dei fornitori, allo sviluppo ulteriore delle risorse interne e al

miglioramento delle infrastrutture di accesso a nuove fonti di

approvvigionamento;

·

il rafforzamento del mercato interno dell'energia per

garantire il coordinamento delle capacità a livello regionale, lo stoccaggio e

una risposta più flessibile alla domanda, consentendo una partecipazione più

attiva dei consumatori al mercato e scambi transfrontalieri di energia più

agevoli;

·

l'efficienza energetica, in quanto mezzo per moderare la

domanda di energia, promuovendo in particolare interventi per migliorare

l'efficienza energetica e la prestazione energetica nell'edilizia;

·

la decarbonizzazione dell’economia, puntando

all’efficiente integrazione nel mercato della produzione di energia da fonti

rinnovabili e accelerando la decarbonizzazione del settore dei trasporti, anche

attraverso la promozione dell'elettrificazione del settore e di investimenti

nella produzione di biocarburanti avanzati;

·

la ricerca, l'innovazione e la competitività, sostenendo

in particolare attività di tecnologie energetiche del futuro sicure, pulite ed

efficienti.

Il piano d’azione allegato alla strategia quadro

illustra le misure specifiche da preparare e attuare nel corso dei prossimi

anni. Alcune di esse sono già state presentate dalla Commissione il 15 luglio

2015. Si tratta in particolare:

-

della proposta

di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas ad

effetto serra, che l’UE ha istituito nel 2003 per affrontare i cambiamenti

climatici e indirizzare l'UE verso un'economia a basse emissioni di biossido di

carbonio.

-

della revisione

della direttiva sull'etichettatura energetica dei prodotti, a vent’anni

dalla sua introduzione;

-

di una consultazione

sul riassetto del mercato interno dell’energia elettrica;

-

di proposte

volte a tutelare i consumatori di energia, favorendo il risparmio di denaro

ed energia grazie a una migliore informazione e ad un più ampio margine di

scelta in materia di partecipazione ai mercati dell'energia.

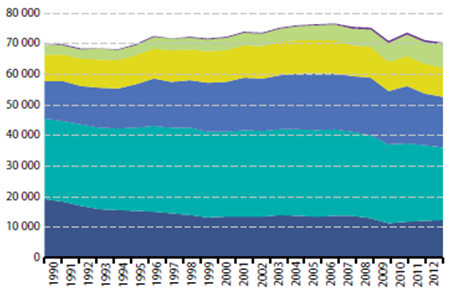

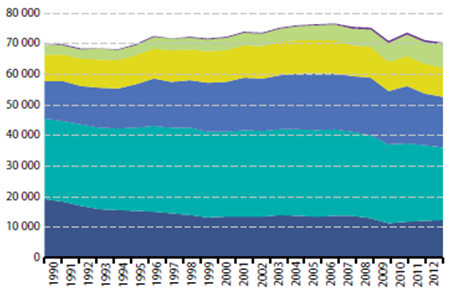

L’energia nell’UE

Il consumo interno lordo di energia nell'UE-28

ha mostrato nel periodo 1990-2012 un andamento

tendenzialmente stabile: nel 2012 è stato inferiore dell'1%

rispetto al 2011 (circa 70,5 milioni di terajoule - TJ).

EU-28: consumo interno

lordo di energia, 1990-2012 (1.000 TJ)

EU-28: consumo interno

lordo di energia, 1990-2012 (1.000 TJ)

Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment

indicators - 2014

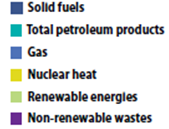

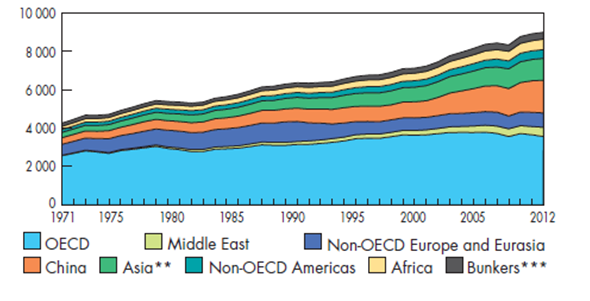

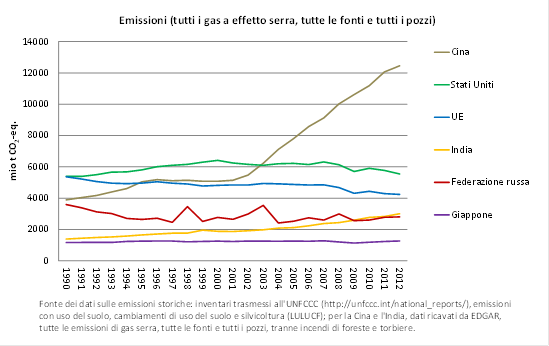

A fronte di tale

andamento, si riscontra una crescita molto forte del consumo di energia

(e, conseguentemente, delle emissioni di CO2) da parte delle economie

più sviluppate.

Totale

consumo finale di energia – 1971-2012 (MTOE)

Le

emissioni di gas ad effetto serra da parte delle economie più

sviluppate hanno avuto il seguente andamento nel periodo 1990-2012:

L’UE

ha conseguito risultati generalmente valutati positivamente nella riduzione

delle emissioni di gas ad effetto serra, come si evince anche dal confronto

internazionale.

Emissioni

di gas serra (escluso LULUCF- tonnellate CO2 equivalenti – migliaia)

|

|

2009

|

2010

|

2011

|

2012

|

|

UE

28

|

4.646,7

|

4.756,1

|

4.607,7

|

4.548,3

|

|

Germania

|

912,6

|

946,3

|

928,6

|

939,0

|

|

Spagna

|

359,6

|

347,1

|

345,8

|

340,8

|

|

Francia

|

509,2

|

516,4

|

490,0

|

490,2

|

|

Italia

|

490,3

|

499,8

|

487,4

|

461,1

|

|

Regno

Unito

|

593,3

|

609,6

|

565,7

|

582,8

|

|

Fonte:

Agenzia europea per l’Ambiente, marzo 2015

|

Emissioni di gas serra (escluso

LULUCF- tonnellate CO2 equivalenti – migliaia) – 2011

|

|

|

Giappone

|

1.307,7

|

|

Russia

|

2.320,8

|

|

Stati

Uniti

|

6.665,7

|

|

Brasile

|

862,8

|

|

Cina

|

7.465,9

|

|

India

|

1.523,8

|

|

Fonte: Eurostat, The EU in the world 2014

|

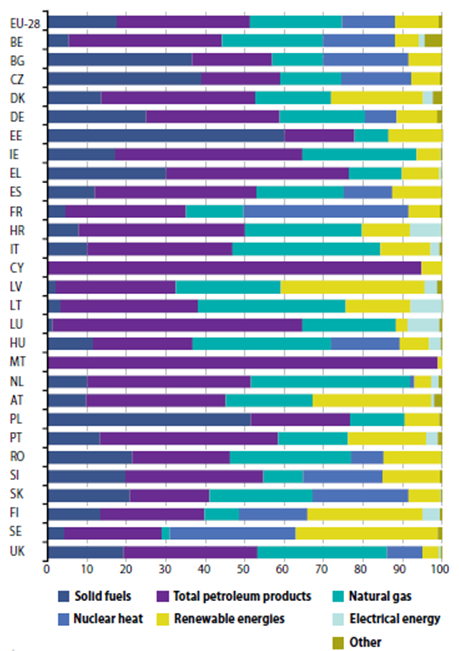

La struttura del consumo

lordo per il 2012 mostra ancora un peso preponderante del consumo di

petrolio (34%), seguito dal gas (23%), dai combustibili solidi (17%).

Il nucleare ha raggiunto la quota del 14% e le fonti di rinnovabili

l’11%.

In questo quadro, è

interessante notare come il ricorso ai combustibili solidi si è ridotto,

tra il 1990 e il 2012, del 10% (dal 27% al 17%) mentre, nel medesimo

periodo, il consumo di energia da fonti rinnovabili è aumentato dal 4%

all’11%. La composizione dei consumi varia tra i vari Stati membri a

seconda del tipo e della quantità delle risorse naturali disponibili, della struttura

dell'economia e dei sistemi energetici.

EU-28: quote nazionali delle fonti di energia nel

consumo interno lordo, 2012

Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment

indicators - 2014

Interessante è il notevole sviluppo delle energie

rinnovabili nel medesimo periodo 1990-2012.

EU-28:

produzione di energia da fonti rinnovabili (1990-2012)

Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment

indicators - 2014

Il risparmio energetico è uno degli obiettivi

della Strategia Europa 2020 (in tale anno, il consumo di energia

primaria dovrà essere pari a 1.483 Mtoe).

EU-28: risparmio energetico 2005-2012 (%)

Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment

indicators - 2014

Il raggiungimento degli

obiettivi di risparmio energetico è funzionale anche alla necessità per

l’Unione europea di raggiungere un maggior grado di indipendenza energetica,

vista la relativa scarsità di risorse energetiche proprie.

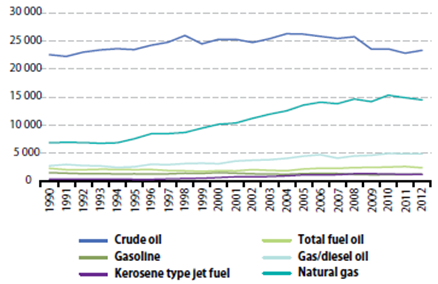

La figura che segue illustra

l’andamento delle importazioni dei più importanti prodotti energetici

nel periodo 1990-2012.

UE-28,

importazioni di prodotti energetici, 1990-2012 (1.000 TJ)

Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment

indicators – 2014

La principale fonte delle

importazioni europee è la Russia (per

tutti i tipi di prodotti: carburanti solidi, gas naturale e petrolio greggio),

anche se, nel tempo, il grado di dipendenza europeo da tale paese è andato

ridimensionandosi.

|

UE

-28, importazioni di prodotti energetici dalla Russia, 2002-2012 (% totale

importazioni extra UE)

|

|

|

2002

|

2005

|

2009

|

2010

|

2011

|

2012

|

|

|

Combustibili

solidi

|

13.1

|

23.7

|

30.0

|

26.9

|

26.2

|

25.9

|

|

|

Petrolio

greggio

|

29.5

|

22.9

|

33.5

|

34.7

|

34.8

|

33.7

|

|

|

Gas

naturale

|

45.2

|

40.7

|

33.0

|

29.5

|

31.6

|

32.0

|

|

|

Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators -

2014

|

I

dati dimostrano che, sebbene sia stato fatto uno sforzo per diversificare il

grado di dipendenza dell’UE da un singolo paese esportatore, la dipendenza

energetica complessiva dell’UE è rimasta, nel periodo 2002-2012,

sostanzialmente stabile.

|

Dipendenza

energetica totale, 2009-2012 (%)

|

|

|

2009

|

2010

|

2011

|

2012

|

|

UE

28

|

53.7

|

52.7

|

53.9

|

53.4

|

|

UE

18

|

63.8

|

62.1

|

62.2

|

61.0

|

|

Germania

|

61.0

|

60.0

|

61.5

|

61.1

|

|

Spagna

|

79.1

|

76.8

|

76.4

|

73.3

|

|

Francia

|

51.0

|

49.1

|

48.7

|

48.1

|

|

Italia

|

83.3

|

84.3

|

81.8

|

80.8

|

|

Regno

Unito

|

26.3

|

28.3

|

36.2

|

42.2

|

|

Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators -

2014

|

La

prima Comunicazione definisce innanzitutto gli

obiettivi dell'Unione dell'energia e illustra la Strategia quadro volta a

realizzarli. La Commissione europea mira a costruire un'Unione dell'energia

solida, articolata intorno ad un'ambiziosa politica per il clima in grado di

garantire ai consumatori energia sicura, sostenibile e competitiva

a prezzi accessibili. Obiettivo dell'Unione dell'energia è superare la

frammentazione attuale trasformando i 28 mercati nazionali in un unico

mercato integrato, basato sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse,

che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le

frontiere.

La

Commissione sottolinea che l'Unione dell'energia intende mettere in primo piano

i cittadini, che devono poter usufruire di opzioni sufficienti nella

scelta dei loro fornitori, poter controllare in modo adeguato i loro costi e

vedere diminuiti i rischi di back out. Gli Stati membri, dal canto loro,

dovranno essere consapevoli di dipendere gli uni dagli altri nell'assicurare ai

loro cittadini un approvvigionamento energetico sicuro.

Inoltre,

l'Unione dell'energia dovrà attirare investimenti nel settore delle

infrastrutture energetiche che a loro volta dovranno adeguarsi alla transizione

verso la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La

Strategia quadro prevede una serie di misure ed iniziative volte a modificare

drasticamente il sistema energetico europeo attuale e si

basa su cinque dimensioni strettamente collegate e che si rafforzano a

vicenda: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; piena integrazione del

mercato europeo dell'energia; efficienza energetica per contenere la domanda;

decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività. Per

ciascuna di queste dimensioni la Commissione illustra una serie di azioni e

indica in una Tabella di marcia un calendario per la loro

adozione e attuazione.

Per

quanto concerne la prima dimensione della sicurezza energetica, solidarietà

e fiducia, obiettivo della Commissione europea è quello di garantire la sicurezza

degli approvvigionamenti. Per fare ciò occorre innanzitutto ridurre la

dipendenza energetica attraverso la diversificazione delle fonti, dei

fornitori e delle rotte di approvvigionamento. A tale fine la Commissione

europea intende: intensificare i lavori del corridoio meridionale del trasporto

del gas per favorire le importazioni dall'Asia centrale; favorire l'accesso a

fornitori alternativi dal Mediterraneo e dall'Algeria; ridurre il consumo di

petrolio e investire sulle fonti rinnovabili. Inoltre, la Commissione mira a

sfruttare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) sul quale sarà

elaborata una strategia globale che considererà anche l'infrastruttura di

trasporto e lo stoccaccio. Presenterà poi una proposta di revisione del

regolamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti che farà

parte di un pacchetto di resilienza e diversificazione per il settore del gas.

Poiché la sicurezza degli approvvigionamenti dipende anche dalla capacità

degli Stati membri di collaborare tra loro e dalla possibilità di contare

sui propri vicini, soprattutto nei casi di perturbazione degli

approvvigionamenti, la Commissione intende proporre dei piani di prevenzione e

di emergenza a livello regionale e dell'Ue volti ad istituire una gestione

comune delle crisi. Inoltre, valuterà la possibilità di adottare dei meccanismi

di aggregazione volontaria della domanda per acquisti collettivi di gas in caso

di crisi o dipendenza da un unico fornitore. Perseguirà poi il fine della

sicurezza degli approvvigionamenti anche nell'ambito della politica

commerciale, inserendo delle clausole sull'energia negli accordi commerciali,

istituendo partenariati strategici sull'energia con paesi quali

l'Algeria, la Turchia, l'Azerbaijan, il Medio oriente e l'Africa e consolidando

quelli esistenti con la Norvegia e l'Ucraina. Inoltre valuterà il riassetto

delle relazioni con la Russia nel settore dell'energia. Infine, si adopererà

per garantire maggiore trasparenza nell'approvvigionamento di gas,

assicurando la conformità al diritto dell'Ue degli accordi stipulati con i

paesi terzi per l'acquisto di gas. Attualmente tale verifica viene fatta ex

post, con tutte le problematiche derivanti dall'eventuale necessità di

rinegoziare accordi già conclusi. La Commissione, pertanto, intende riesaminare

la normativa sugli accordi intergovernativi al fine di garantire una migliore

valutazione della compatibilità al diritto dell'Unione ex ante.

Circa

la seconda dimensione relativa alla piena integrazione del mercato interno

dell'energia, la Commissione sottolinea come sia necessario migliorare le

infrastrutture, in particolare i collegamenti transfrontalieri e le

interconnessioni. A tale riguardo il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha

posto un obiettivo specifico di interconnessione minima per l'energia

elettrica, da raggiungere entro il 2020, fissato al 10% della capacità di

produzione elettrica installata degli Stati membri. In altri termini, il 10%

dell'elettricità deve poter "attraversare le frontiere". Le misure

previste a tale scopo sono illustrate nella terza Comunicazione facente parte

del Pacchetto "Unione dell'energia", di cui si veda infra. La

Commissione europea periodicamente farà il punto sull'avanzamento dei grandi

progetti infrastrutturali e presenterà una relazione annuale sui progressi

compiuti per raggiunger l'obiettivo di interconnessione del 10%. Sempre per

garantire la realizzazione del mercato interno dell'energia occorrerà

investire circa 200 miliardi di euro l'anno per i prossimi dieci

anni in grandi progetti infrastrutturali, quali le reti energetiche,

attraverso i mezzi disponibili, ovvero il Meccanismo per collegare l'Europa, i

fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo europeo per gli

investimenti strategici (FEIS), e attraverso altresì investimenti privati. Al

fine poi di garantire l'accesso ai finanziamenti, sarà allestito, nell'ambito

del Fondo europeo per gli investimenti strategici, un "Portale degli

investimenti", il cui scopo è migliorare la trasparenza dell'iter

dei progetti e rendere le informazioni accessibili ai potenziali investitori.

Per far sì che il mercato interno dell'energia sia pienamente integrato occorrerà

inoltre garantire la piena applicazione e il rispetto della normativa

vigente, in particolare le disposizioni in materia di concorrenza nonché

quelle contenute nel 3° pacchetto sul mercato interno dell'energia.

Riguardo a quest'ultimo, la Commissione intende dare piena realizzazione alle

misure ivi contenute, provvedendo, in alcuni casi, a rafforzarle. Ad esempio,

intende incrementare i poteri dell'ACER, l'Agenzia per la cooperazione fra i

regolatori nazionali dell'energia, conferendole funzioni di regolamentazione a

livello europeo e di monitoraggio dello sviluppo del mercato interno, per poter

affrontare tutte le questioni transfrontaliere derivanti dall'integrazione

dello stesso. La Commissione elaborerà poi una proposta legislativa per

riconfigurare il mercato dell'energia integrando il commercio all'ingrosso e al

dettaglio. Essa sarà volta ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e

a garantire un aumento del numero dei produttori, in particolare di quelli che

utilizzano fonti energetiche rinnovabili. La Commissione intende poi

intervenire nell'ambito dei meccanismi di regolazione di capacità e a tal

proposito ha già pubblicato degli orientamenti e delle norme per limitare gli

effetti dannosi di alcune forme di intervento pubblico. La Commissione mira a

garantire che i meccanismi di regolazione della capacità e il sostegno

all'elettricità da fonti rinnovabili non falsino il mercato dell'energia.

Particolare attenzione sarà poi rivolta ai consumatori che in futuro

dovrebbero poter godere di più ampie possibilità di scelta, acquistando energia

anche da società con sedi in altri Stati membri. I consumatori dovranno inoltre

poter usufruire di tecnologie in grado di consentire loro di monitorare il

proprio consumo energetico e avere facile accesso alle informazioni relative ai

costi. A tal riguardo la Commissione intende promuovere la standardizzazione

dei contatori intelligenti a livello nazionale e premiare altresì l'uso

flessibile dell'energia. Inoltre, si impegnerà per la graduale eliminazione

delle tariffe regolamentate sottocosto che di fatto scoraggiano il libero

mercato e alla lunga risultano dannose per i consumatori stessi. Gli Stati

membri saranno pertanto incoraggiati ad eliminare progressivamente queste

tariffe e ad istituire un meccanismo di tutela dei consumatori vulnerabili

nell'ambito del sistema generale di previdenza sociale.

Circa

la terza dimensione dell'efficienza energetica come mezzo per moderare la

domanda di energia, la Commissione ricorda che obiettivo dell'Unione,

fissato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014, è quello di migliorare del 27%

l'efficienza energetica entro il 2030. Nel 2020 vi sarà una revisione in vista

di un obiettivo del 30%. La Commissione intende quindi incoraggiare gli Stati

membri affinché diano all'efficienza energetica un posto preminente nelle loro

politiche. I settore maggiormente interessati sono quelli dell'edilizia

e dei trasporti. Nel settore edilizio, la Commissione si concentrerà sul

potenziale offerto dal teleriscaldamento e dal teleraffreddamento, che saranno oggetto

di una strategia apposita. Inoltre si adopererà per attrarre il maggior numero

di investimenti possibile nella progettazione di edifici ad alta efficienza

energetica e nella riqualificazione di quelli esistenti. Per quanto attiene il

settore dei trasporti, che rappresentano più del 30% del consumo finale di

energia in Europa, la Commissione si adopererà per rendere più severe le norme

sul consumo di CO2 per le autovetture e i furgoni e per ridurne il consumo da

parte dei veicoli pesanti e degli autobus. Promuoverà l'utilizzo di sistemi di

tariffazione stradale basati sui principi "chi usa paga" e "chi

inquina paga". Inoltre, investirà nei settori che producono basse

emissioni di gas effetto serra, quali il trasporto ferroviario, il trasporto

marittimo e le vie navigabili interne. Si concentrerà poi sulla

decarbonizzazione del settore dei trasporti, che dipende ancora dal petrolio,

incoraggiando la diffusione di carburanti alternativi, l'elettrificazione del

parco automobilistico e di altri mezzi di trasporto.

La

quarta dimensione, quella della decarbonizzazione dell'economia,

riguarda la politica climatica dell'Unione europea e il settore delle energie

rinnovabili, nel quale l'Unione aspira a diventare leader mondiale. Sul

clima l'Unione persegue una politica ambiziosa, con un obiettivo di ridurre

di almeno il 40% delle emissioni di gas effetto serra rispetto al 1990 entro il

2030. Questo rappresenta il contributo che l'Unione fornirà nell'ambito dei

negoziati mondiali sul clima che si svolgeranno a Parigi nel 2015, di cui si

veda infra. Per quanto concerne le energie rinnovabili obiettivo

dell'Unione è quello di raggiungere la quota del 27% di energia da fonti

rinnovabili entro il 2030. A tale scopo proporrà un nuovo pacchetto sulle

energie rinnovabili che comprenderà una politica per la biomassa e i

biocomustibili sostenibili, e altre norme per garantire l'obiettivo sia

raggiunto con efficacia dei costi.

Infine,

per quanto concerne la quinta dimensione, relativa alla ricerca,

all'innovazione e alla competitività, la Commissione annuncia che metterà a

punto una strategia R&I per l'energia che perseguirà i seguenti obiettivi:

garantire all'Unione europea la leadership mondiale nello sviluppo della

prossima generazione delle energie rinnovabili; agevolare la partecipazione dei

consumatori alla transizione energetica mediante reti intelligenti e città

intelligenti; disporre di tecnologia in grado di rendere il parco immobiliare

neutro dal punto di vista energetico; dotare l'Unione di sistemi di trasporto più

sostenibili. La strategia R&I perseguirà anche altre priorità, quali quella

di definire un approccio lungimirante alla cattura e allo stoccaggio del

carbonio e alla cattura e al consumo del carbonio, mantenere la leadership

tecnologia nel settore del nucleare, continuando a garantire che gli Stati

membri utilizzino i migliori standard in materia di sicurezza, gestione dei

rifiuti e non proliferazione

Oltre

che su queste cinque dimensioni, la Commissione europea pone l'accento sulla

necessità che l'Unione dell'energia sia dotata di una governance integrata

che garantisca che tutte le azioni intraprese a livello nazione, regionale e

locale siano in linea con gli obiettivi fissati. Il processo di governance sarà

volto, tra l'altro, a combinare le azioni in materia di clima ed energia a

quelle in altri settori strategici per garantire una maggiore coerenza

programmatica a lungo termine e dare così agli investitori maggiore certezza.

La seconda Comunicazione è incentrata sul tema dei

cambiamenti climatici e sul dibattito politico in atto a livello mondiale per

la negoziazione di un nuovo accordo sul clima, che coinvolga tutte le

principali economie del mondo e sostituisca l'attuale impianto del Protocollo

di Kyoto, basato sulla responsabilizzazione dei paesi industrializzati.

Questo accordo dovrebbe essere raggiunto durante la ventunesima Conferenza

delle Parti attualmente in corso a Parigi (COP21) e dovrebbe entrare in vigore

dopo il 2020. Obiettivo generale, perseguito

anche dall'Unione europea, è quello di limitare il riscaldamento globale a 2°

al di sopra delle temperature medie del periodo pre-industriale. Come già

ricordato, nell'ottobre 2014 il Consiglio europeo ha adottato le Conclusioni

sul Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, sulle quali cui si

baserà la posizione europea in occasione della COP21. Esse stabiliscono che

entro il 2030 l'Unione dovrà ridurre le proprie emissioni del 40% rispetto ai

livelli del 1990.

La presente Comunicazione

illustra la visione dell'UE per nuovo accordo trasparente, dinamico e giuridicamente

vincolante sui cambiamenti climatici. In particolare, essa:

-

traduce la

decisione presa dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014 nell’obiettivo per le

emissioni proposto dall’UE, ossia il suo contributo previsto stabilito a

livello nazionale (di seguito "INDC" - Intended Nationally Determined

Contribution), che deve essere presentato entro la fine del primo trimestre del

2015;

-

propone che

tutte le Parti dell’UNFCCC presentino i loro INDC con ampio anticipo rispetto

alla Conferenza di Parigi;

-

traccia le

linee di un accordo trasparente, dinamico e giuridicamente vincolante che

contenga impegni equi e ambiziosi di tutte le Parti stabiliti in base a una

situazione geopolitica ed economica mondiale in costante evoluzione;

-

propone che

l’accordo del 2015 sia un protocollo dell’UNFCCC, al quale le grandi economie,

in particolare l’UE, la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero aderire il più presto

possibile.

Il "Protocollo di

Parigi", dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi :

-

garantire

riduzioni ambiziose di emissioni, precisando che l'obiettivo a lungo termine è

ridurre le emissioni mondiali di almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai

livelli del 2010 e definire impegni chiari che consentano di raggiungere

l'obiettivo dei 2°. La riduzione delle emissioni dovrebbe riguardare tutti i

settori, compresi quello dell'agricoltura, della silvicoltura, dei trasporti

aerei e marittimi;

-

garantire

un dinamismo degli impegni attraverso un riesame completo da effettuarsi ogni

cinque anni;

-

rafforzare

la trasparenza e l’assunzione di responsabilità, mediante un insieme comune di

norme e procedure da applicare alla rendicontazione annuale, alla verifica

periodica e all’esame degli inventari delle emissioni a cura di esperti

internazionali;

-

incoraggiare

uno sviluppo sostenibile resiliente ai cambiamenti climatici promuovendo la

cooperazione internazionale;

-

promuovere

un’attuazione e una cooperazione efficienti ed efficaci, incoraggiando

investimenti pubblici e privati, in programmi e politiche a basse emissioni,

resilienti ai cambiamenti climatici.

La Comunicazione illustra

inoltre la strategia diplomatica dell'Unione in vista della COP21, che prevede

le seguenti azioni:

-

porre i

cambiamenti climatici al centro dei dialoghi politici, in particolare in

occasione delle riunioni del G7 e del G20, nonché all’Assemblea generale delle

Nazioni Unite;

-

sostenere

uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici e alle

catastrofi attraverso la cooperazione allo sviluppo dell’UE;

-

collegare

il cambiamento climatico alle sue potenziali conseguenze a lungo termine, ivi

compresi i problemi di sicurezza.

Queste azioni si sommeranno ad

altre politiche dell'Unione che possono contribuire agli obiettivi della stessa

nel negoziato internazionale e nell’applicazione del protocollo nei paesi

partner. Si tratta in particolare delle politiche in materia di cooperazione

economica e allo sviluppo, di ricerca scientifica, nonché della politica

commerciale, della politica ambientale e della politica in materia gestione

delle catastrofi.

Infine, la Comunicazione

illustra gli impegni futuri dell'Unione europea, che dovrà innanzitutto

presentare il proprio INDC entro la fine del primo trimestre del 2015. A tal

proposito si segnala che nel corso della riunione del Consiglio

"Ambiente" svoltasi il 6 marzo 2015, sono stati adottati gli INDC

dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, che si sono impegnati a conseguire

entro il 2030 un obiettivo vincolante, da realizzarsi congiuntamente, di una

riduzione delle emissioni nazionali di gas a effetto serra di almeno il 40%

rispetto ai livelli del 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio

europeo di ottobre 2014. Lo stesso giorno gli INDC sono stati trasmessi al

Segretariato dell'UNFCCC. L'Unione europea, inoltre, si adopererà per

dimostrare e garantire la stabilità e la prevedibilità del sostegno finanziario

che l’UE fornisce collettivamente ai propri partner internazionali per

stimolare uno sviluppo a basse emissioni e resiliente al clima e in ultimo

premerà affinché si giunga alla rapida liberalizzazione (entro la fine del

2015) degli scambi di beni e servizi ambientali.

La

Comunicazione è corredata da un Allegato che

contiene informazioni generali e curve di emissione dei maggiori produttori

mondiali di emissioni.

La terza Comunicazione illustra la strategia della Commissione europea in materia di interconnessioni, volta al

raggiungimento dell'obiettivo di interconnessione elettrica del 10% fissato dal

Consiglio europeo dell'ottobre 2014. Nonostante negli ultimi dieci anni gli

Stati membri abbiano potenziato le proprie capacità di interconnessione, ben dodici

Stati membri, tra cui l'Italia, non hanno raggiunto l'obiettivo del 10% e

rimangono isolati nel mercato interno dell'energia elettrica. Le

infrastrutture energetiche rappresentano pertanto una priorità della politica

energetica europea. In tale contesto particolare attenzione è rivolta alle strutture

interconnesse che consentono di rafforzare la sicurezza degli

approvvigionamenti, garantiscono prezzi più accessibili nel mercato interno e

favoriscono il conseguimento degli obiettivi in materia di decarbonizzazione

del mix energetico e di politica climatica grazie alla riduzione delle

emissioni di CO2. Inoltre, incrementare l'interconnessione della rete

consentirà all'Unione europea di realizzare la sua ambizione di divenire leader

mondiale nel settore delle energie rinnovabili.

Come già accennato al

paragrafo n. 1 della presente Scheda, l'Unione europea si è dotata di una serie

di strumenti di intervento per favorire gli investimenti nelle infrastrutture

di rete. Nell'ambito del programma energetico europeo per la ripresa (EEPR),

elaborato a seguito della crisi economica, sono stati individuati alcuni

progetti di interconnessione e spesi circa 650 milioni di euro per le

interconnessioni elettriche. Altri strumenti sono il Regolamento TEN-E,