Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione

(Versione per stampa)

|

|---|

| Autore: |

Servizio Studi - Dipartimento affari esteri

|

| Titolo: |

Missione in Egitto

|

| Serie: |

Documentazione e ricerche

Numero:

327

|

| Data: |

06/03/2012

|

| Descrittori: |

|

| Organi della Camera: |

III-Affari esteri e comunitari

|

| Nota: |

Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale.

La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati

(ad es. presso la Biblioteca)

|

|

|

|

Camera dei deputati

|

|

XVI LEGISLATURA

|

|

|

|

|

|

|

|

Documentazione e ricerche

|

|

Missione in Egitto

|

|

(6-8 marzo 2012)

|

|

|

|

|

|

n. 327

|

|

|

|

|

|

|

|

6 marzo 2012

|

|

Servizio responsabile:

|

|

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

|

|

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi ed Uffici:

|

|

Servizio Rapporti Internazionali

( 066760-3948 – *

1

Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

|

|

|

|

|

|

|

|

I dossier dei servizi e degli uffici

della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per

l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei

deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o

riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

|

|

File: Es1063.doc

|

INDICE

Programma

Documentazione

tematica

Scheda

politico-istituzionale 9

La vicenda egiziana

postrivoluzionaria, tra nuove convulsioni e tentativi di assestamento 20

Scheda-paese a cura del Ministero degli Affari esteri 29

STRUTTURA ISTITUZIONALE E POPOLAZIONE 31

POLITICA INTERNA 34

SITUAZIONE

ECONOMICA 41

§

Andamento congiunturale 41

§

Politiche Economiche 43

§

Privatizzazioni e

rinazionalizzazioni 44

§

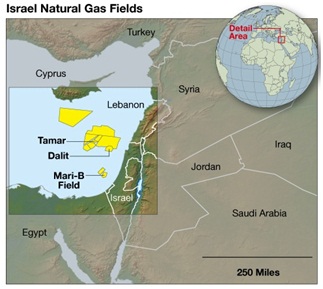

Settore energetico 45

§

Infrastrutture 46

§

Relazioni

economiche e commerciali con i Paesi esteri 46

§

Investimenti diretti esteri (IDE) 47

§

Principali

indicatori macroeconomici 48

POLITICA ESTERA 49

§

Relazioni

con l’Unione Europea 49

§

Relazioni

con gli Stati Uniti 51

§

Rapporti

con organismi multilaterali 52

RAPPORTI

BILATERALI 53

§

RELAZIONI

POLITICHE 53

§

RELAZIONI

ECONOMICHE, FINANZIARIE E COMMERCIALI 56

§

CONTENZIOSI COMMERCIALI 61

DATI STATISTICI BILATERALI 64

§

Relazioni

culturali, scientifiche e tecnologiche 66

§

Cooperazione

Italiana 67

I partiti politici in Egitto (a cura del Ministero degli affari esteri) 73

Relazioni parlamentari Italia-Egitto (a

cura del Servizio Rapporti Internazionali) 76

Rapporti tra l’Unione

europea e l’Egitto (a cura dell’Ufficio

Rapporti con l’Unione europea) 85

§

Il contesto delle

relazioni tra Unione europea ed Egitto 85

§

Le recenti evoluzioni

delle relazioni 87

§

Assistenza finanziaria 89

Profili biografici (a cura del Servizio Rapporti Internazionali)

Mohamed KAMEL AMR Ministro degli Affari esteri della

Repubblica araba d’Egitto 93

Mohamed Saad TAWFIK EL-KATATNY Presidente dell’Assemblea del Popolo d’Egitto 94

SCHEOUDA III Capo della

chiesa ortodossa copta e Patriarca di Alessandria 95

Ahmed FAHMI Presidente

della Shura 97

Nabil El Arabi Segretario Generale della Lega Araba 98

El-Sayyid EL-BADAWI Presidente del Partito Nuovo Wafd 100

Mohammed BADI' Guida

generale dei Fratelli musulmani 101

Pubblicistica

§

ISPI ‘Egitto

un anno dopo: rivoluzione continua - background’, gennaio 2012 105

§

C. De

Martino ‘Hamas, i Fratelli Musulmani, e

il dilemma israeliano’, in: Aspenia, dal sito http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online,

9 gennaio 2012 111

§

E.

Dacrema ‘Egitto: Per i progressisti la

nuova era inizia in salita’, in: Equilibri, dal sito http://www.equilibri.net/nuovo, 18 gennaio 2012 115

§

A.

Meringolo ‘Il quadro politico egiziano:

un momento della verità per l’Islam politico’, in: Aspenia, dal sito http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online, 18 gennaio 2012 121

§

A.

Meringolo ‘Gattopardo o rivoluzione?

L’Egitto un anno dopo’, in: Limes, 25 gennaio 2012 125

§

G.

Mafodda ‘Il futuro economico dell’Egitto:

più populismo e meno crescita’, in: Limes, 27 gennaio 2012 128

§

A.

Meringolo ‘L’Egitto e gli aiuti

internazionali: dove la politica incontra l’economia‘, in: Aspenia, dal

sito http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online,

23 febbraio 2012 131

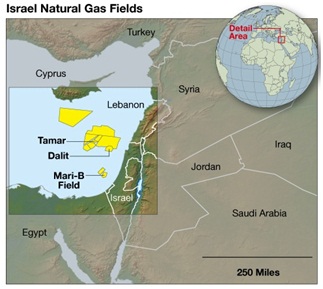

§

C.

Proietti Silvestri ‘Egitto e Israele alla

battaglia del gas’ dal sito http://www.affarinternazionali.it,

29 febbraio 2012 135

§

L.

Galeotti ‘Egitto: una panoramica sul

prima e dopo Mubarak’, in: Equilibri, dal sito http://www.equilibri.net/nuovo,

13 febbraio 2012 139

§

E.

Ardemagni ‘Marocco - Tunisia – Egitto: la

transizione amara di chi ha fatto le rivolte’, in: Equilibri, dal sito http://www.equilibri.net/nuovo, 27 febbraio 2012 147

Visita al Cairo dell'On.

Stefano Stefani

Presidente Commissione Affari

Esteri

(6-8

marzo 2012)

PROGRAMMA

Martedì 6 marzo

Ore

17.50 Arrivo

all’Aeroporto Internazionale del Cairo.

A seguire Trasferimento

all'Hotel Four Seasons (Nile Plaza, Garden City).

Ore 19.00 Incontro

con l'Ambasciatore d'Italia Claudio Pacifico e i funzionari dell'Ambasciata.

Al termine Pranzo

offerto dal Capo dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata, Consigliere

Massimiliano Iacchini. Incontro con alcuni imprenditori italiani (Ristorante Le Pacha).

Mercoledì

7 marzo

Ore

09.45 Trasferimento

presso la sede dell'Assemblea del Popolo.

Ore

10.00 Colloquio

con il Vice Presidente della Commissione Affari Esteri, Dr. Gamal Heshmat

(Partito Giustizia e Liberta'/Fratelli Musulmani) e con membri della

Commissione: Emad Gad, (Social Democratic Party), Mohamed Emad (Partito

Giustizia e Liberta'), Hazem Foruk (Segretario della Commissione, Partito

Giustizia e Liberta'),

A

seguire Colloquio

con il Vice Presidente dell'Assemblea del Popolo, Mohamed Abdel Alim Daouad

(Partito laico El Wafd).

A

seguire Colloquio

con il Presidente del Consiglio della Shura (Secondo ramo del Parlamento),

Ahmed Fahmy (da confermare).

Ore

13.00 Colazione

offerta dall'Ambasciatore Claudio Pacifico.

Ore

15.30 A

seguire Incontro con esponenti del

Patriarcato Copto (Shubra El Kaina).

Al

termine Visita

del Museo Egizio.

Ore

19.00 Colloquio

con George Ishak, fondatore del movimento di opposizione Kefaya (Hotel Four Seasons).

Ore

20.30 Pranzo

di lavoro offerto dal Ministro Consigliere dell'Ambasciata, Andrea Orizio (Ristorante tipico El Kebabgy).

Giovedì 8 marzo

Ore

09.15 Trasferimento

alla sede della Lega Araba

Ore

09.30 Incontro

con il Segretario Generale della Lega Araba, Nabil Elaraby.

Ore

10.45 Trasferimento

al Ministero degli Affari Esteri.

Ore

11.00 Colloqui

con il Ministro degli Esteri, Mohamed Kamel Amr.

Ore

12.00 Trasferimento

ad Al Azhar (Dar El Ifta).

Ore

12.30 Incontro

con il Gran Mufti d'Egitto, Ali Gomaa.

Al

termine Breve

colazione.

Ore

15.00 Trasferimento

all'Aeroporto internazionale del Cairo.

Ore

17.15 Partenza

alla volta di Roma con volo Alitalia.

Il

quadro istituzionale

A seguito delle dimissioni del presidente

Mubarak, il Consiglio supremo delle forze armate ha assunto la guida del paese,

sospeso la Costituzione, sciolto il Parlamento ed avviato un processo di

transizione costituzionale. Nell’ambito di tale processo, il Consiglio ha affidato

ad una Commissione presieduta dal giudice del Consiglio di Stato in pensione

Tareq El Besri, il compito di redarre alcuni emendamenti alla costituzione egiziana. La Commissione ha concluso

i suoi lavori il 26 febbraio 2011 presentando gli emendamenti proposti alla

Costituzione, che sono stati approvati con referendum il 19 marzo.

Tra il novembre 2011 e il gennaio 2012 si

sono svolte le elezioni parlamentari delle due camere del Parlamento egiziano, l’Assemblea

del popolo e il Consiglio della Shura. In base agli emendamenti approvati alla

Costituzione (cfr. infra box), le due

Assemblee dovrebbero eleggere in una sessione congiunta i componenti di una

Commissione incaricata di formulare una nuova Costituzione (una dichiarazione

del Consiglio supremo delle forze armate dello scorso novembre prevedeva che le

Camere eleggessero solo 25 dei 100 componenti della Commissione mentre lo

stesso Consiglio avrebbe designato i rimanenti 75). Per il mese di maggio sono

previste le elezioni presidenziali.

Di seguito verranno fornite informazioni di

sintesi sul quadro istituzionale egiziano precedente alle dimissioni di

Mubarak, mentre le modifiche alla Costituzione e alla legge elettorale verranno

illustrate in un apposito box.

Nell’assetto costituzionale al momento ancora vigente, ancorché la costituzione

sia stata sospesa dal Consiglio supremo delle forze armate il 13 febbraio, il

Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto ed è

rieleggibile per un numero indefinito di mandati: fino al 2005 gli elettori

erano chiamati a confermare con referendum il candidato designato

dall’Assemblea del Popolo, mentre dal 2005 è stata introdotta la competizione

tra più candidati nelle elezioni presidenziali. In base alla riforme del 2005 e

del 2007, le candidature alla carica di presidente dovevano però essere

approvate da un partito autorizzato che avesse almeno il 3 per cento dei seggi

in entrambe le Camere, ovvero sostenute da 250 parlamentari o componenti degli

organi elettivi locali; inoltre, in via transitoria per dieci anni potevano

presentare candidati anche i partiti che avessero almeno un eletto in una delle

due Camere (sulla regolazione, e le restrizioni, della vita dei partiti in

Egitto cfr. infra in questo

paragrafo). Il presidente nomina e revoca il primo ministro e i ministri. I

singoli ministri, e, a seguito di una riforma costituzionale del 2007, anche il

primo ministro possono essere sfiduciati dall’Assemblea del popolo. Il

parlamento è bicamerale. A seguito della riforma del 2009, l’Assemblea del

Popolo, risultava composta da 518 deputati; 10 componenti sono nominati dal

presidente; i rimanenti deputati sono eletti a suffragio universale diretto

ogni 5 anni, con la riforma del 2009 il numero dei deputati è stato elevato

(dai precedenti 454) per consentire l’elezione di almeno 64 donne in speciali

collegi. Il sistema elettorale risultava complesso e fondato su collegi in cui

vengono eletti due deputati, con sistema maggioritario a doppio turno (per

essere eletti al primo turno è necessario che due candidati ottengano la

maggioranza assoluta dei voti) e con un eventuale terzo turno nel caso tra i

due candidati che hanno ottenuto più voti non vi sia un “lavoratore o un

contadino” (retaggio del panarabismo socialista nasseriano). L’altra Camera, il

consiglio della Shura, che ha funzioni consultive, risultava composta di 176

membri, 88 nominati dal presidente ed i rimanenti eletti con un sistema

uninominale maggioritario a doppio turno; i componenti rimangono in carica sei

anni, la componente elettiva è rinnovata per metà ogni tre anni. L’assetto

istituzionale egiziano è stato inoltre fin qui pesantemente condizionato dalla

costante proroga (l’ultima nel giugno 2010) dello stato di emergenza proclamato

al momento dell’omicidio del predecessore di Mubarak, Sadat nel 1981.

Lo stato di emergenza è stato

revocato il 24 gennaio 2012 dal Consiglio supremo delle forze armate

Le modifiche alla Costituzione e la nuova legge elettorale

La Commissione composta da Tareq El Besri ha proposto emendamenti a

diversi articoli della Costituzione:

Art. 75: tra i requisiti di eleggibilità del presidente viene inserito quello di

non avere doppia cittadinanza e di non avere un coniuge non egiziano. La

modifica ha suscitato perplessità in alcuni osservatori in quanto escluderebbe

dalla partecipazione alle elezioni presidenziali personalità significative come

Ahmed Zewail, premio nobel per la chimica naturalizzato statunitense e

rientrato dagli USA per partecipare alle proteste anti-Mubarak, e forse anche

Mohamed El Baradei, la cui moglie avrebbe una cittadinanza non egiziana

Art. 76: si propone che per presentare la candidatura alle elezioni presidenziali

risultino necessari o il sostegno da parte di trenta parlamentari o la

sottoscrizione da parte di trentamila elettori (in almeno 15 province, ed in

ciascuna provincia devono essere raccolte almeno 1.000 firme) o, infine, la

designazione da parte di un partito che abbia almeno un parlamentare (per i

requisiti attuali cfr. supra).

Art. 77: si propone di ridurre il mandato presidenziale da sei anni a quattro

anni e di porre un limite di due mandati consecutivi

Art. 88: si propone di affidare ad un comitato indipendente composto da

magistrati e non più ad un’autorità “indipendente” (che in realtà risultava

però controllata dal partito NPD di Mubarak) definita per legge la supervisione

delle elezioni e dei referendum

Art. 93: viene affidata alla Corte costituzionale e non più al Parlamento il

compito di verificare i titoli di ammissione e le cause di ineleggibilità e

incompatibilità dei membri del Parlamento

Art. 139: si propone l’introduzione obbligatoria della figura del vice-presidente,

che dovrebbe essere nominato dal presidente entro 60 giorni dalla sua elezione

Art. 148: si propone che la dichiarazione di stato di emergenza debba essere

sottoposta al Parlamento entro una settimana e non possa essere prorogata oltre

i sei mesi, salvo il caso in cui la proroga sia approvata da un referendum

popolare

Art. 179: sopprime la previsione, introdotta nel 2007, che consentiva deroghe alle

disposizioni in materia di protezione dei diritti umani in funzione

anti-terrorismo

Art. 189: si propone che la richiesta di una nuova Costituzione possa essere

presentata dal presidente con l’appoggio del governo ovvero dalla maggioranza

dei membri di entrambe le Camere. In tal caso le Camere procederanno

all’elezione di un’Assemblea costituente di 100 membri, con il compito di

redigere una nuova costituzione entro sei mesi e di sottoporla ad un referendum

popolare.

Merita rilevare come, se le

modifiche costituzionali proposte incidono significativamente sui limiti di

durata del mandato presidenziale e sulla disciplina dello stato di emergenza,

non viene soppresso il divieto di costituzione di partiti su base religiosa di

cui all’articolo 5 della costituzione.

Con riferimento alla legge

elettorale, il consiglio supremo delle forze armate ha approvato alcuni

emendamenti alle leggi elettorali vigenti volti a:

- individua il numero dei componenti elettivi dell’Assemblea del popolo in 498 e

del Consiglio della Shura in 327

- prevede per entrambe le Camere un sistema elettorale per due terzi proporzionale sulla base di

liste di partito e per un terzo maggioritario

a doppio turno (si svolge il secondo turno se nessun candidato ottiene più del

50 per cento dei voti) in collegi ”binominali” (in ciascun collegio sono eletti

due candidati, uno dei quali deve essere un lavoratore o un contadino, retaggio

dell’impostazione socialista nasseriana, pena lo svolgimento di un “terzo

turno”)

Con riferimento alle condizioni di esercizio

delle libertà politiche e civili, “Freedom House” classifica l’Egitto come

“Stato non libero”, mentre il Democracy

Index 2011 dell’Economist Intelligence Unit lo definisce come “regime

ibrido” (nel Democracy Index 2010 era

indicato come “regime autoritario” cfr. infra

“Indicatori internazionali sul paese”). Secondo Human Rights Watch (World Report 2012), nel corso del 2011

non si è registrato un significativo miglioramento nel grado di rispetto dei

diritti umani in Egitto: in particolare, anche dopo le dimissioni di Mubarak,

sono proseguiti le detenzioni ed i processi di fronte alle corti militare sulla

base della legge di emergenza, nonché la repressione di manifestazioni. La

stampa ha potuto godere di margini di libertà assai maggiori, tuttavia non sono

mancati procedimenti penali a carico di giornalisti per denigrazione delle

forze armate (come testimoniato dall’arresto lo scorso ottobre del blogger Alaa

Abdel Fattah). Le procedure per la registrazione di partiti politici sono state

semplificate e “liberalizzate” dal Consiglio supremo delle forze armate agli

inizi di marzo, mentre permangono forti ingerenze governative in materia di

costituzione di associazioni. Si sono inoltre ripetuti, nel corso del 2011,

episodi di intimidazione nei confronti della minoranza copta.

Nel corso della transizione, molto dibattuta

risulta la questione dei rapporti tra religione

e politica. Al riguardo, merita segnalare il manifesto dell’università

islamica di Al Azhar, centro principale per la definizione della giurisprudenza

islamica dell’Islam sunnita reso noto lo scorso 19 giugno. Nel manifesto si

sostiene “l’istituzione di uno Stato costituzionale democratico” e “l’adozione

di un sistema democratico basato sul suffragio universale diretto, che

rappresenta la formula moderna per realizzare il principio islamico della

consultazione (shura) islamica e garantisce il pluralismo, l’alternanza

pacifica al governo”. Al tempo stesso si pone come condizione alla libera

gestione da parte del popolo della società il fatto che “i principi generali

della sharia rimangano la fonte essenziale della legislazione e che i seguaci

delle altre religioni monoteiste possano ricorrere alle loro leggi religiose

per quanto concerne le questioni legate allo statuto personale”. Insieme però si

ribadisce il “ruolo guida di Al Azhar nella definizione di un retto pensiero

islamico mediano […] la sua importanza […] per illuminare la natura del

rapporto tra lo Stato e la religione e

chiarire le basi di una corretta politica ispirata ai principi della Sharia che

sia radicata […] sulla dimensione giurisprudenziale […] secondo i principi

della comunità che coniuga ragione e tradizione”. Dall’università di Al Azhar è

giunta inoltre la richiesta del ritorno all’elezione interna della guida, lo Sheick di Al Azhar, la cui nomina è in

questo momento invece affidata al governo.

La

situazione politica interna

A seguito delle dimissioni, l’11 febbraio

2011, del Presidente della Repubblica Hosni

Mubarak (n. 1928), la direzione del paese è stata affidata al Consiglio

supremo delle forze armate. In questo contesto, il consiglio supremo delle

forze armate ha deciso, il 13 febbraio, di affidare i compiti di rappresentanza

esterna del paese e quindi le funzioni di Capo dello Stato, al suo Presidente,

il ministro della difesa Mohamed Hussein

Tantawi (n. 1935).

Primo ministro dal novembre 2011 è Kamal al Ganzouri, già primo ministro

nel corso degli anni Novanta.

Nella tabella sottostante sono riportati i

risultati delle recenti elezioni legislative egiziane. Nel box è invece

riportata una descrizione sintetica delle posizioni dei diversi movimenti

politici egiziani.

Per il prossimo 23 maggio sono invece

previste le elezioni presidenziali. Tra i candidati al momento dovrebbero

figurare:

- Amr

Mussa, ex-segretario generale della Lega araba ed

ex-ministro degli esteri di Mubarak;

- Abd al Fatuh esponente riformatore

della Fratellanza musulmana in dissenso con la direzione conservatrice del

movimento;

- Ahmed Shafiq primo ministro tra il

gennaio e il marzo 2011

- Selim Al-Awwa islamista moderato

- Hazem Abu Ismail, esponente salafita

- Bothaina Kamel, conduttrice televisiva

ed attivista dei diritti umani.

La Fratellanza musulmana ha dichiarato che

annuncerà quale candidato sosterrà solo al termine del processo di

registrazione degli stessi, agli inizi di aprile

Il 25

gennaio 2012 ha invece annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale Mohamed El Baradei¸ insoddisfatto per

la gestione della transizione da parte delle forze armate egiziane.

Risultati elezioni Assemblea del

popolo

|

§

Partiti

|

Seggi

|

|

§ Alleanza democratica di cui

|

225

|

|

§ Partito libertà e

giustizia

|

216

|

|

§ Al-Karama

|

6

|

|

§ Al-Hadara

|

2

|

|

§ Partito del lavoro

|

1

|

|

§ Alleanza islamista di cui

|

125

|

|

§ Al Nour

|

109

|

|

§ Partito Costruzione e

sviluppo

|

§

13

|

|

§ Al Asala

|

§

3

|

|

§ Al Wafd

|

§

41

|

|

§ Blocco egiziano di cui

|

§

34

|

|

§ Al Tagammu

|

§

3

|

|

§ Partito socialdemocratico

egiziano

|

§

16

|

|

§ Partito dei liberi

egiziani

|

§

15

|

|

§ Partito Riforma e sviluppo

|

§

10

|

|

§ Partito al - Wasat

|

§

9

|

|

§ Alleanza per la prosecuzione della rivoluzione

|

§

8

|

|

§ Partito nazionale egiziano

|

§

5

|

|

§ Partito cittadini egiziani

|

§

4

|

|

§ Partito dell’Unione

|

§

3

|

|

§ Partito Libertà

|

§

3

|

|

§ Partito al - Adl

|

§

2

|

|

§ Partito Pace democratica

|

§

2

|

|

§ Partito Unione araba egiziana

|

§

1

|

|

§ Partito Nasserite

|

§

1

|

|

§ Indipendenti

|

§

25

|

|

§ TOTALE

|

§

498

|

Incarichi

all’interno dell’Assemblea del popolo

|

Incarichi

|

Nome

|

Partito

|

|

Presidente

|

Mohamed

Saad Tawfik Al Katatni

|

Libertà e giustizia

|

|

Vicepresidente

|

Ashraf

Thabit Saad Eddin Al-Sayed

|

al-Nour

|

|

Secondo

Vicepresidente

|

Mohamed

Abdel Aleem Dawoud

|

al-Wafd

|

|

Presidente

Commissione Affari esteri

|

Essam al-Din Mohamed

al-Erian

|

Libertà

e giustizia

|

|

Presidente

Commissione parlamentare legislativa

|

Mahmoud Reda Abdel Aziz

al-Khudairi

|

Indipendenti

|

|

Presidente

Comitato sicurezza nazionale

|

Abbas

Mohamed Mohamed Mukhaimar

|

Libertà

e giustizia

|

|

Presidente

Commissione sanità

|

Akram

Al-Mendoh Awad Al-Shaer

|

Libertà

e giustizia

|

|

Presidente

Commissione ricerca educativa e scientifica

|

Shaaban

Ahmed Abdel-Alim

|

al –

Nour

|

|

Presidente

Commissione diritti umani

|

Mohamed

Anwar Esmat Al-Sadat

|

Riforma e sviluppo

|

|

Presidente

Commissione affari economici

|

Tarek Hassan al-Desouki,

|

al-Nour

|

|

Presidente

Commissione lavoro

|

Saber Abu al-Fotouh

Badawi al-Sayed

|

Libertà

e giustizia

|

|

Presidente

Commissione giovani

|

Osama

Yassin Abdel Wahab Mohamed

|

Libertà e giustizia

|

|

Presidente

affari arabi

|

Mohamed

Saeed Ibrahim Idris

|

al-Karama

|

|

Presidente

Commissione Comunicazione e cultura

|

Mohamed

Abdel-Moneim Mahmoud Al-Sawy,

|

al-Hadara

|

Risultati elezioni Consiglio della Shura

|

Partito

|

Totale

Seggi

|

|

Libertà e giustizia

|

105

|

|

Al - Nour

|

45

|

|

Al - Wafd

|

14

|

|

Blocco egiziano

|

8

|

|

Libertà

|

2

|

|

Pace democratica

|

2

|

|

Indipendenti

|

4

|

Indicatori internazionali sul paese 1:

Libertà politiche e civili: Stato “non libero”,

(Freedom House); regime autoritario 2010, 138 su 167; 2011: regime

“ibrido” 115 su 167 (Economist)

Indice della libertà di stampa 2010: 127 su 178,

2011-12: 166 su 178

Libertà di Internet : assenza di evidenza di

“filtraggio”

Libertà religiosa: limitazioni alla libertà religiosa

ed episodi di violenza (ACS); Islam religione di stato e limitazioni alle

libertà delle altre religioni da parte

del governo (USA)

Libertà economica: 100 su 179 (Heritage Foundation)

Corruzione percepita 2010: 98 su 178, 2011: 112 su 178

Variazione PIL 2010: + 5,1 per cento, 2011: 1,2 per

cento

Fonti: The Statesman’s Yearbook 2011,

Unione interparlamentare, Freedom House,

Human Rights Watch, Arab Reform Bulletin –Carnegie endowment for international

peace, Brookings Institution, Economist Intelligence Unit, agenzie di stampa.

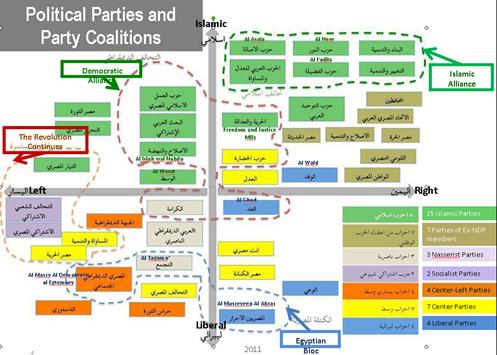

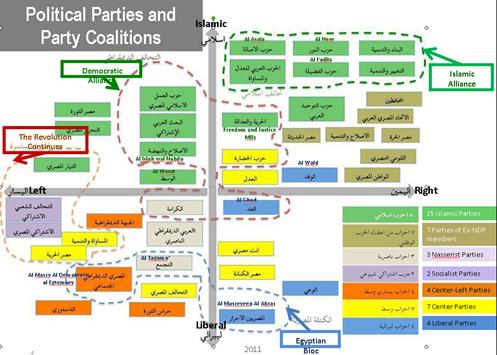

Movimenti

e coalizioni partecipanti alle elezioni egiziane

In

vista delle elezioni i principali movimenti politici egiziani si sono aggregati in cinque coalizioni

principali. Fino alla presentazione delle liste, comunque, la

configurazione delle coalizioni è apparsa molto incerta e soggetta a

significative variazioni per i numerosi contrasti interni; un numero

significativo di partiti, come si vedrà nella descrizione delle singole

coalizioni, ha preferito alla fine presentare liste autonome. Le coalizioni

risultano essere:

- Alleanza democratica

Il principale partito della

coalizione è il partito Libertà e

Giustizia, nato a giugno, emanazione della dirigenza dei Fratelli musulmani

egiziani e guidato da Mohammed Morsi.

Tra i suoi punti programmatici: l’instaurazione dello Stato di diritto, di un

sistema parlamentare con poteri solo di rappresentanza per il Presidente della

Repubblica, di uno “Stato civile” né teocratico né militare con l’Islam

religione di Stato e la Sharia come fonte di legislazione (come già previsto,

comunque, dall’articolo 2 dell’attuale Costituzione egiziana); l’attribuzione

ad una Corte costituzionale del potere di dichiarare illegittime leggi che

contrastino con i principi islamici di giustizia; il sostegno ai principi

islamici nell’azione di governo, con riconoscimento per i non musulmani del

diritto al proprio status personale e

alla libertà di culto; in politica estera previsione dell’obbligo di referendum

per i trattati di pace ed il sostegno all’autodeterminazione palestinese, ivi

compreso il diritto al ritorno dei profughi e la richiesta di Gerusalemme

capitale.

Merita segnalare che la Fratellanza musulmana

egiziana appare divisa. In particolare la dirigenza conservatrice del movimento

da parte della Guida suprema Muhammed

Badie è contestata dall’esponente riformatore della fratellanza Abd al Fatuh, secondo alcuni possibile candidato

alle elezioni presidenziali, nonché dall’ala

giovanile del movimento, che, a differenza della dirigenza, ha preso convintamente parte alle

manifestazioni di piazza che hanno condotto alle dimissioni di Mubarak. In particolare, oggetto di discussione è la

posizione della Fratellanza rispetto alla laicità dello Stato egiziano. Tale

concetto continua ad essere respinto dalla dirigenza della Fratellanza; gli

esponenti riformisti hanno dimostrato aperture verso il concetto di “Stato

civile”, vale a dire fondato sui diritti di cittadinanza ma rispettoso nei

confronti delle radici religiose egiziane, in coerenza anche con le posizioni

recentemente assunte dall’Università Al Azhar. Ora il concetto di “Stato

civile”, come si è visto, si ritrova anche nel programma del partito Libertà e

giustizia, anche se, in questo caso, il concetto appare prefigurare comunque

un’ampia penetrazione della religione nella vita politica. Il dibattito interno

alla Fratellanza ha determinato la nascita, a fianco del partito “ufficiale”

Libertà e Giustizia, anche di altri partiti come Al Wasat e Al Tayara Al Masry

(cfr. infra).

Dell’Alleanza

democratica fanno parte anche movimenti laici. Merita ricordare il partito Al Ghad (domani) fondato nel 2005 da Ayman Nour, sfidante nello stesso anno

nelle elezioni presidenziali di Mubarak ed a lungo incarcerato dal regime.

Aveva annunciato la sua adesione alla coalizione anche lo storico partito

liberale egiziano Wafd guidato da Sayyed Al Badawi; tuttavia

successivamente il partito ha annunciato la sua intenzione di presentare liste distinte da Libertà e giustizia;

- Blocco egiziano

Il

Blocco egiziano è stato costituito a giugno da una serie di movimenti laici con lo scopo di

perseguire gli ideali della “rivoluzione di piazza Tahrir” realizzando una

“democrazia liberale” ed una “cittadinanza universale”. Sostenendo il concetto

di “Stato civile”, piuttosto che quello di “Stato secolare”, il blocco intende

comunque riconoscere il ruolo dell’Islam nella vita politica, condividendo

l’impostazione del documento del giugno scorso sui rapporti tra religione e

politica (cfr. infra) dell’Università

di Al Azhar. Il blocco risultava

inizialmente costituito dal partito dei liberi egiziani, fondato

dall’imprenditore copto Naguib Sawiris, dal

partito socialdemocratico, dal

partito socialista Al Tagammu (già

presente in Parlamento durante il regime di Mubarak), dall’associazione nazionale per il cambiamento (movimento fondato nel

febbraio 2010 da Mohammed El Baradei),

dal Fronte democratico (movimento

fondato nel 2007 dall’ex-esponente del partito nazionale democratico di Mubarak

Osama al Ghazali-Harb) e dal

movimento di ispirazione sufi partito

della liberazione egiziana. Disaccordi sulla composizione delle liste hanno

indotto molti di questi partiti ad abbandonare il blocco che attualmente

risulta composto solo dal partito dei liberi egiziani, dal partito socialdemocratico e da Al

Tagammu.

- Terza via

La coalizione della “Terza

via” intende collocarsi in una posizione intermedia tra l’Alleanza democratica

dominata dagli islamisti e il Blocco egiziano laico. La coalizione è

attualmente composta dal partito della

giustizia, fondato nel giugno 2011 da alcuni esponenti di movimenti di

dissidenza giovanile come Kifaya e

il movimento del 6 aprile, organizzatori

delle proteste di piazza Tahrir. Alla coalizione aveva inizialmente guardato

con interesse anche il partito Al Wasat,

fondato nel marzo 2011 da esponenti riformisti dalla Fratellanza musulmana che

assumono esplicitamente a modello l’Akp turco (e guidato da Abu El al-lla Mady). Tuttavia il Wasat non è entrato a far parte della coalizione.

- Alleanza islamista

L’Alleanza islamista

raccoglie alcuni movimenti di orientamento salafita

e cioè collocati su posizioni maggiormente integraliste rispetto alla

fratellanza musulmana come Hizb al-Nour (partito

della luce); Bina ‘a wa Tanmia (partito

della costruzione e dello sviluppo, braccio politico del movimento Jamaa al-Islamiya considerato dagli USA

terrorista) e il partito al-Asala (autenticità,

ispirato al pensiero del teorico dei fratelli musulmani Sayyd Qutb, ucciso dal regime di Nasser negli anni Sessanta):

questi movimenti richiedono l’introduzione e l’applicazione letterale della

legge islamica.

- Alleanza per la prosecuzione della

rivoluzione

L’Alleanza per la

prosecuzione della rivoluzione raccoglie una serie di movimenti liberali,

socialisti e islamisti moderati, in precedenza per la maggioranza coinvolti nel

blocco egiziano. Oltre che da partiti come il partito socialista popolare e il partito dell’Egitto libero, l’alleanza è sostenuta dalla maggior

parte degli esponenti della coalizione

giovanile, nata dall’esperienza delle proteste di piazza Tahrir. Fa parte

dell’Alleanza anche il movimento Al

Tayara Al Masry (l’Egitto attuale) guidato dal giovane esponente della

Fratellanza musulmana Islam Lofti,

uscito dall’organizzazione durante l’estate criticandone la struttura

verticistica.

______________________________________________________________________

In

Egitto Il 26 giugno 2011 veniva resa nota la

decisione del Consiglio supremo delle forze armate, presieduto dal maresciallo

Hussein Tantawi, di procedere a un rinvio

di tre mesi nelle elezioni parlamentari precedentemente fissate per il mese

di settembre - senza peraltro nulla specificare sul calendario delle elezioni

presidenziali, che erano previste al massimo un paio di mesi dopo quelle

legislative. Il rinvio delle elezioni legislative è sembrato potersi

interpretare come parziale accoglimento delle richieste venute dal movimento

giovanile protagonista della rivoluzione che aveva condotto alla caduta di

Mubarak, nonché da alcuni partiti dell'opposizione e da possibili candidati

alle elezioni presidenziali come Amr Mussa e Mohammed el Baradei.

La richiesta di rinvio veniva giustificata

con la necessità di dare più tempo alle forze politiche in via

di formazione, per poter affrontare in modo efficace la campagna

elettorale, che diversamente avrebbe visto in posizione di eccessivo vantaggio

i Fratelli Musulmani o persino i residui del Partito Nazionale Democratico al

potere nell'epoca di Mubarak. Il 29

giugno si verificavano comunque ripetuti scontri tra manifestanti e forze

dell’ordine, sin dalla nottata, nella capitale egiziana, soprattutto in

Piazza Tahrir e nei pressi del Ministero dell'interno, che avrebbero provocato circa 600 feriti: i manifestanti

chiedevano soprattutto le dimissioni di Tantawi.

Nel mese

di luglio la situazione in Egitto si è sviluppata poi intorno alla sempre

più chiara dialettica tra le autorità militari provvisorie di governo e il

movimento di protesta, che per alcuni giorni ha avuto come proprio

epicentro Suez: le autorità responsabili hanno dovuto assicurare che nessuna

manifestazione avrebbe messo a rischio la sicurezza della navigazione nel Canale.

Pure il rimpasto di governo

finalmente attuato il 21 luglio con la sostituzione della metà dei ministri, è

stato attaccato dal movimento giovanile di Piazza Tahrir, desideroso di un

ancor maggiore ricambio della classe dirigente, che portasse alla fine completa

di ogni funzione politica degli elementi compromessi con il passato regime. Il 29 luglio la contestazione di Piazza

Tahrir è stata dominata per la prima volta dagli islamisti, dopo la rottura

dell'unità che aveva portato a convocare una grande manifestazione, e il

conseguente ritiro degli altri movimenti politici.

La prima

metà di agosto è stata caratterizzata dall'apertura del processo contro Mubarak, i due figli Alaa e Gamal,

l'ex ministro dell'interno el Adly e sei dei suoi collaboratori, tutti presenti

in aula a partire dal 3 agosto -

unico contumace l'uomo d'affari Hussein Salem, che si trovava in Spagna. Nella

prima udienza l'ex rais, comparso alla sbarra in barella, ha rigettato le accuse di

aver fatto sparare sui manifestanti nei primi giorni della sollevazione

popolare. L'inizio del dibattimento è stato accompagnato al di fuori

dell'aula da continui tafferugli tra sostenitori e avversari di Mubarak, con

particolare virulenza il 15 agosto, quando si è aperta la seconda udienza, che

veniva prontamente rinviata .

Subito dopo, l’Egitto si è trovato coinvolto

in un’aspra polemica con Israele, in

seguito alla reazione ebraica agli attentati del 18 agosto nel Neghev

meridionale, che provocava indirettamente l’uccisione

di cinque guardie di frontiera egiziane: già il 19 agosto si svolgevano

dimostrazioni di centinaia di persone in piazza Tahrir e nei pressi

dell'ambasciata israeliana al Cairo, che giungevano a chiedere la chiusura

della rappresentanza diplomatica e l’espulsione dell'ambasciatore. Anche alcuni

probabili candidati alle elezioni presidenziali egiziane, tra i quali el

Baradei e Amr Mussa, si esprimevano con asprezza nei confronti di Israele. Di

fronte ad alcune voci su un possibile richiamo al Cairo dell'ambasciatore

egiziano in Israele, il Ministro della difesa di Tel Aviv Ehud Barak dichiarava

il proprio rammarico per la morte dei militari egiziani, dando la disponibilità

di Israele a un'inchiesta congiunta con l'Egitto per verificare le circostanze

dell'incidente - che peraltro, secondo i vertici militari israeliani, poteva

non essere stato causato da fuoco israeliano, quanto piuttosto da ordigni

piazzati da terroristi o da loro raffiche.

D’altro canto, però, l'Egitto è sembrato adoperarsi attivamente per spegnere la tensione

rinnovata tra Israele e la Striscia, tanto che nei giorni immediatamente

successivi l'asprezza dello scontro è stata attenuata. Da rimarcare soprattutto

l'accordo tra Egitto e Israele, che

ha visto il consenso di Tel Aviv nel derogare almeno temporaneamente agli accordi

di smilitarizzazione del Sinai fissati nel 1979, onde permettere il

dispiegamento di forze egiziane nella regione per prevenire attacchi contro

Israele. L'impegno egiziano ha altresì consentito l'importante risultato di far

aderire anche la Jihad islamica

palestinese alla sospensione degli attacchi contro Israele, in ciò seguendo

quanto già deciso da Hamas. All'atteggiamento responsabile dell'Egitto, o

meglio di chi in Egitto effettivamente in quel momento aveva la responsabilità

di prendere decisioni, ossia essenzialmente i militari, sembrava tuttavia

corrispondere un certo scollamento della popolazione e anche di importanti

esponenti politici, come i già citati candidati alle presidenziali o il neo segretario della Lega Araba al-Arabi, che più volte sono sembrati

cavalcare gli umori fortemente

antisraeliani di larghe fasce della popolazione egiziana.

Tale schema è sembrato inverarsi il 9 settembre al Cairo, quando, dopo

aver demolito il muro di protezione eretto solo da pochi giorni davanti

all’edificio assai alto, uno dei cui piani è occupato dall'ambasciata israeliana, decine di manifestanti, violando

l’extraterritorialità della sede diplomatica, si sono arrampicati fino ai

locali della rappresentanza, costringendo l'ambasciatore, il personale diplomatico

ed i loro familiari a una fuga precipitosa, mentre sei appartenenti alla

sicurezza israeliani venivano messi in salvo solo per l'intervento di forze

speciali egiziane. Al di fuori dell'ambasciata si sono poi verificati violenti

scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine egiziane arrivate in massa a

fronteggiare la gravissima circostanza. Le

autorità del Cairo hanno poi prontamente reagito il giorno seguente con una

riunione straordinaria del Consiglio supremo delle forze armate e del gabinetto

di crisi del governo, respingendo anzitutto le dimissioni del premier Sharaf, e assicurando il rispetto di tutti trattati internazionali che vincolano

l'Egitto, inclusi quelli relativi alla protezione delle sedi diplomatiche.

Le autorità hanno inoltre ammonito sulla possibilità di ricorrere alla

normativa sullo stato d'emergenza, tuttora in vigore.

Ciononostante, il clima antisraeliano in Egitto è stato poi rinfocolato dalla visita al Cairo del premier turco Erdogan, a sua volta già da tempo in rotta di collisione

con Tel Aviv, che ha sollevato il tema dell'assoluta necessità del

riconoscimento di uno Stato palestinese. Dopo pochi giorni, non a caso, il

premier egiziano Sharaf, intervistato da una televisione turca, si è spinto a

dichiarare che l'accordo di pace del

1979 con Israele non era più considerato come immutabile dall'Egitto, e

avrebbe potuto essere rinegoziato.

Il 5

settembre era intanto ripreso il processo a Mubarak e agli altri imputati per le violenze contro i

manifestanti nella prima fase della rivoluzione egiziana: si è trattato di

un'udienza fiume, durante la quale venivano ascoltati quattro ufficiali della

sicurezza centrale, proprio allo scopo di chiarire il ruolo delle autorità di

governo nella repressione violenta. L'udienza è stata accompagnata dai

consueti tafferugli in prossimità del

tribunale, ma le tensioni si sono trasferite anche nell'aula di giustizia,

dalla quale sono stati allontanati esponenti di opposte idee.

All’inizio di ottobre la situazione egiziana ha visto un nuovo grave focolaio di tensione, quando, per protestare contro l'attacco perpetrato ad Assuan da giovani musulmani contro un edificio appartenente alla comunità copta, accusata di volerlo trasformare in una chiesa senza averne ricevuto l'autorizzazione, appartenenti alla consistente minoranza cristiano-copta del paese hanno inscenato una serie di manifestazioni, dapprima nella stessa località di Assuan, e successivamente nella capitale. Il 9 ottobre le proteste sono degenerate in gravi scontri, dapprima tra i copti e le forze di sicurezza, e successivamente anche tra copti e musulmani, con un bilancio di 26 morti e oltre trecento feriti. I copti avevano portato la protesta al Cairo per richiedere le dimissioni del governatore di Assuan – secondo il quale, peraltro, la costruenda nuova chiesa cristiana non rispondeva ai requisiti di legge. Sullo sfondo, tuttavia, si agitava non solo tra i copti il sospetto di un accordo sotterraneo tra l’elemento militare alla guida del paese e i Fratelli Musulmani – i soli già in possesso di una ramificata struttura organizzativa in vista delle elezioni legislative del 28 novembre -, volto a favorire proprio questo gruppo nei confronti delle forze motrici della rivoluzione di piazza Tahrir.

Nell’udienza generale del 12 ottobre lo stesso pontefice Benedetto XVI denunciava il tentativo in Egitto di porre fine alla coesistenza pacifica tra cristiani e musulmani, colpendo una pacifica manifestazione di copti. Dal canto suo il patriarca di Alessandria d’Egitto Naguib ha rilevato come la Dichiarazione prodotta il 19 luglio dalla prestigiosa Università islamica di Al Azhar, ponendo la legge islamica quale principio ispiratore della Costituzione e delle leggi, contraddicesse i propositi, pure ivi espressi, di contribuire alla nascita di uno Stato moderno e a carattere democratico.

In ogni modo, il 10 ottobre il governo egiziano guidato da Sharaf aveva approvato, in una riunione straordinaria, un pacchetto di misure a favore della minoranza cristiano-copta, tra cui alcune modifiche al codice penale per colpire con pesanti sanzioni detentive e pecuniarie ogni discriminazione religiosa nei luoghi di lavoro e nelle pubbliche attività. L’esecutivo inoltre disponeva un’inchiesta sugli incidenti del giorno prima, come anche l’avvio di una discussione per la riforma della normativa concernente i luoghi di culto, favorendone intanto la costruzione con un progetto di legge per semplificare le relative procedure. Nonostante questa pronta reazione, l’11 ottobre il governo veniva attraversato da forti tensioni, con numerose richieste di dimissioni, di fronte alle quali il premier Sharaf si rimetteva alla volontà delle forze armate, che intanto, per mezzo della Procura militare, ordinavano il fermo di una trentina di persone sospettate di coinvolgimento nei gravi scontri del 9 ottobre.

Mentre si avvicinava l'importantissima

scadenza delle elezioni legislative del 28 novembre, il dibattito politico si incentrava in Egitto sulle conseguenze del

giro di vite sulla sicurezza messo in atto dai vertici militari, tuttora detentori

sostanziali del potere, che avevano disposto l'applicazione della legge di

emergenza dopo i gravi disordini del 9 ottobre. Proprio in relazione a questi

avvenimenti veniva arrestato un noto attivista egiziano, Abdel Fattah,

protagonista anche della mobilitazione su Internet: nei suoi confronti venivano

elevate accuse di incitamento in relazione ai disordini del 9 ottobre, come

anche di uso personale di armi e di avere tentato violenze contro un reparto

militare. Il giovane attivista ha tuttavia abilmente saputo attirare

l'attenzione sulla questione centrale

collegata alla legge di emergenza - risalente all’assassinio di Sadat nel

1979, e della quale il movimento di Piazza Tahrir chiedeva da tempo

l’abolizione -, ovvero la sottoposizione

di civili al giudizio di tribunali militari, alle cui domande egli si è

rifiutato di rispondere, ricevendo al proposito anche la solidarietà di due

candidati alla Presidenza, ovvero el-Baradei e Sabahi. L'asprezza del dibattito

è stata inoltre alimentata anche da iniziative di sciopero della fame e della sete nelle carceri da parte di

manifestanti arrestati, come anche dalla morte

di Essam Atta, un ventiquattrenne detenuto il cui decesso sarebbe stato

provocato dalle torture susseguenti a un tentativo di attivare il suo cellulare

dall'interno dell'istituto di pena. In questo contesto, il 1° novembre diverse

organizzazioni egiziane per la difesa dei diritti umani hanno boicottato il

programmato incontro con il vicepremier Ali al-Selmy, nel quale si sarebbero

dovuti mettere a punto i criteri di massima per dar vita a un’Assemblea

costituente egiziana.

Anche

i copti, che l’11 novembre

hanno manifestato nella capitale per commemorare i morti del 9 ottobre, hanno mostrato una forte diffidenza nei confronti delle forze armate,

le quali, pur avendo imposto una stretta sulla sicurezza proprio dopo il

massacro dei copti, da molti tra questi ne sono state ritenute dirette

responsabili, e dunque scarsamente credibili nell'accertamento della verità.

Ormai nell’imminenza del primo turno delle

elezioni legislative, esplodeva il

contrasto tra le forze che hanno animato la rivoluzione contro Mubarak e i

militari, temporanei custodi della sovranità del paese: inoltre destava

forte opposizione un progetto di riforma costituzionale volto ad abolire i

controlli del Parlamento sui bilanci e le attività delle forze armate egiziane,

disposte a modificarlo solo parzialmente. Su questo sfondo il 19 novembre sono iniziati scontri in Piazza Tahrir, successivamente

estesi anche ad altre località, come Suez, che proseguivano con alterne

fasi, e il cui bilancio ammontava già il 21 novembre a una quarantina di

vittime e diverse centinaia di feriti. Nella stessa giornata si avevano

pertanto le dimissioni di Essam Sharaf, e il 24 novembre, dopo un'altra giornata di gravi disordini con nuove

vittime, i militari hanno affidato all'ex

primo ministro di Mubarak, Kemal al-Ganzuri, l’incarico di dare vita ad un

nuovo governo. Cionondimeno la mobilitazione della Piazza Tahrir è

proseguita, anche se le violenze si sono progressivamente attenuate in vista

dell'appuntamento delle elezioni parlamentari per la Camera Bassa (Assemblea

del Popolo) confermato per il 28 novembre, e al quale, come già accaduto in

Tunisia, si è presentata una variegata galassia di ben 55 formazioni

politiche.

Dopo un lungo

scrutinio sono finalmente stati resi noti (4 dicembre) i risultati del primo

dei tre turni delle elezioni legislative, concernente un terzo dei

governatorati del paese: il successo è andato, anche oltre le

aspettative, ai due partiti islamici maggiori, il partito

Giustizia e Libertà, espressione politica dei Fratelli musulmani (oltre il

36% dei voti), e la coalizione fondamentalista islamica (salafita) al-Nour (più del 24% dei suffragi).

Poco seguito hanno avuto le liste della principale coalizione liberale, il

Blocco egiziano (13,5%), come anche quelle degli islamici progressisti del

Wasat (4,2%).

Dopo la netta affermazione dei partiti

islamici, i dati relativi ai ballottaggi nella quota uninominale sono sembrati

attenuare la portata del successo dei salafiti, poiché questi avrebbero

conquistato solo altri 5 seggi, a fronte dei 36 attribuiti ai Fratelli

musulmani. Il dato complessivo del primo

dei tre turni elettorali vedrebbe dunque, su 168 seggi in palio, 80 seggi ai

Fratelli musulmani, 31 ai salafiti e 18 ai liberal-moderati del Blocco

egiziano.

Il 7

dicembre ha visto la luce il governo di al-Ganzuri.

Il

16 dicembre si è completato lo svolgimento del secondo dei tre turni delle

elezioni legislative, con un’affluenza

di circa il 68% degli aventi diritto: secondo i due principali partiti islamici

anche questo turno elettorale avrebbe marcato una loro netta affermazione.

Frattanto però la violenza si è riaccesa

nel centro del Cairo, con pesanti scontri tra forze di sicurezza e

manifestanti in prossimità dei palazzi del Parlamento e del Governo: il bilancio, tra il 16 e il 17 dicembre, è

stato di una decina di morti e ben oltre duecento feriti. Il nodo del

potere reale tuttora nelle mani dell’esercito restava centrale nelle motivazioni

dei manifestanti, e sembrava relativamente indipendente dallo svolgimento

regolare del programma elettorale previsto.

Il 4

gennaio 2012 si è completato lo svolgimento dei tre turni delle elezioni

legislative, con un’affluenza

diminuita rispetto ai due turni precedenti. In attesa dei risultati elettorali

complessivi è tornata in primo piano la questione della sorte dell’ex rais Hosni Mubarak, nel cui processo, in corso al Cairo, il 5 gennaio è stata chiesta dall’accusa la pena

capitale, da comminare anche all’ex ministro dell’interno el-Adli e a sei

suoi collaboratori: la condanna a morte è stata chiesta in relazione all’ordine

di uccidere i manifestanti che sarebbe partito proprio da Mubarak nei primi

giorni della contestazione di fine gennaio 2011. Nell’udienza del 22 febbraio è

stato poi fissata la conclusione del processo per il 2 giugno.

Il 14 gennaio uno dei principali candidati

alle elezioni presidenziali del 2012, l'ex capo dell'Agenzia internazionale per

l'energia atomica e premio Nobel per la pace Mohammed el Baradei,

liberale, ha annunciato il proprio

ritiro dalla corsa presidenziale, poiché a suo dire l’Egitto non può essere

definito un vero regime democratico, e anzi sembra ormai non vi sia stata

alcuna rivoluzione, con la gestione politica in mano ai militari che si mostra,

oltre che brutale, anche incapace di conseguire gli obiettivi fondamentali

della rivoluzione del 2011. Al di là delle dichiarazioni di el Baradei, la sua

decisione può essere stata influenzata anche dalla realistica constatazione

dell'impossibilità di una sua designazione alla presidenza in un paese con una

maggioranza tanto vasta a favore dei partiti islamisti.

Il

19 gennaio il Ministro degli Esteri Giulio Terzi, in visita al Cairo, ha recato il pieno sostegno del nostro paese alla

transizione democratica in corso in Egitto, ribadendo l’importanza dei legami

culturali ed economici tra i due paesi. Il ministro Terzi ha incontrato tutti i

vertici politici e religiosi egiziani, e ha

tenuto a caldeggiare con rinnovato vigore la necessità del rispetto del

pluralismo e delle minoranze sul terreno religioso.

Pur se non del tutto completi, i

dati della complessa tornata elettorale per la Camera bassa egiziana hanno

confermato nella quota proporzionale

(332 seggi) la grande vittoria dei

partiti islamisti, che hanno totalizzato circa tre quarti dei seggi, ovvero

127 ai Fratelli musulmani, 96 ai salafiti del Nour e 10 al Wasat. Sui

circa trenta partiti presentatisi alla consultazione sono stati quindi tredici

quelli che hanno ottenuto seggi: tra questi, assai lontani dai partiti

islamici, i moderati e i liberali del Wafd e del Blocco egiziano,

rispettivamente con 36 e 33 seggi. Anche la galassia di piccole formazioni

politiche riconducibili al disciolto Partito nazionale democratico di Mubarak

ha portato in Parlamento una quindicina di rappresentanti.

Dopo la sorpresa dei vertici

militari, che hanno proceduto a graziare circa duemila detenuti già

giudicati della giustizia militare, tra i quali il blogger e attivista copto Nabil; il 23 gennaio vi è stata la seduta inaugurale del Parlamento, che con

maggioranza schiacciante ha eletto come proprio presidente Mohammed el-Katatni,

appartenente ai Fratelli musulmani. Il compito più importante che sta di

fronte al nuovo Parlamento è la scelta dei cento componenti dell'Assemblea

costituente incaricati di redigere una nuova Costituzione.

Mentre gli ambienti degli

attivisti manifestavano un profondo scontento in vista dei festeggiamenti del

25 gennaio per l’anniversario della rivoluzione contro Mubarak, il 24 gennaio

il capo del Consiglio militare, maresciallo Tantawi, ha dato soddisfazione a

una delle principali richieste della piazza, annunciando la parziale revoca dello stato di emergenza in vigore dal 1981. Tantawi ha

inoltre ribadito l’intenzione dei militari di abbandonare l’attuale ruolo

politico non appena terminata la lunga fase della transizione istituzionale.

Tensione con gli Stati Uniti si è registrata intanto a seguito del

fermo al Cairo di sei cittadini americani – tra i quali il figlio del

segretario federale ai trasporti Ray Lahood – che avevano partecipato per conto

di alcune organizzazioni non governative americane (l’International Republican Institute, la Freedom House e il National

Democratic Institute) all’osservazione del processo elettorale in corso nel

paese. Gli Stati Uniti hanno replicato

minacciando di non erogare più all’Egitto il cospicuo contributo militare, che

supera il miliardo di dollari. Cionondimeno, i cittadini americani interessati,

nel frattempo divenuti diciannove, sono stati rinviati a giudizio il 5

febbraio, con l'accusa di aver creato e gestito senza autorizzazione proprie

sedi in Egitto, dando vita inoltre a programmi di formazione politica rivolti

ad alcuni partiti – accuse che comportano una pena intorno ai cinque anni di

reclusione. Nell’udienza del 26 febbraio – ove peraltro solo i 14 imputati

egiziani sono comparsi in aula – si è deciso, dopo che l’accusa ha ribadito le

accuse di attività illecite e, in riferimento agli stranieri, di interferenze

nella politica egiziana, di aggiornare il processo alla data del 26 aprile. In

realtà il 29 febbraio, dopo le

dimissioni in blocco dei giudici

interessati dal procedimento, è stato

dato agli stranieri coinvolti nella vicenda il permesso di lasciare l’Egitto,

con evidente volontà di chiudere soprattutto l’incidente con gli Stati Uniti. Tale sviluppo ha però scatenato aspre

critiche interne all’Egitto, tanto da parte dell’opinione pubblica e dei media quanto da parte di importanti

cariche istituzionali – come ad esempio il presidente dell’Assemblea del popolo

Katatni -, con accuse al governo e ai militari di aver ceduto alle pressioni

americane, interferendo indebitamente nel campo giudiziario, il che sarebbe

provato anche dalle dimissioni dei giudici di merito. Il premier el Ganzouri e

altri ministri interessati dalla vicenda sono stati convocati per l’11 marzo a

riferire in Parlamento.

I segnali di miglioramento del clima

politico egiziano, soprattutto in ordine al persistente ruolo di garanzia

politica delle forze armate, sono stati subito smentiti il 1º febbraio quando lo

stadio di Porto Said è stato teatro di un gravissimo episodio di violenza:

i sostenitori della squadra locale, che pure aveva riportato un inatteso

successo contro la squadra cairota della el Ahly, hanno invaso in massa il

campo e scatenato una caccia all'uomo nei confronti dei tifosi ospiti, alla

fine della quale si contavano 73 morti e

circa 1000 feriti. Con il passare dei giorni la vicenda ha rivelato nuovi

contorni, in quanto l'azione dei supporter

di casa sarebbe stata favorita da una

sostanziale inerzia delle forze dell'ordine, pure presenti allo stadio, che

ha condotto i recenti vincitori delle elezioni legislative, i Fratelli

Musulmani, a formulare accuse ai sostenitori del passato regime di aver

consumato nello stadio di porto Said una vendetta pianificata. D'altra parte,

va ricordato che gli ultras della el

Ahly, seppure con motivazioni distanti da quelle politiche, avevano tuttavia

partecipato sin dall'inizio ai moti di Piazza Tahrir, mettendo la propria forza

organizzata al servizio dei manifestanti, soprattutto per una consolidata

ostilità contro le forze di sicurezza del regime di Mubarak.

Il

ruolo delle forze di sicurezza nella vicenda è divenuto presto il fulcro di una

polemica politica che ha visto

parzialmente ridisegnarsi gli equilibri di potere, con la messa in difficoltà

del tacito patto tra il Consiglio militare i Fratelli Musulmani. D'altra parte,

gli ambienti della contestazione di piazza hanno accusato le forze armate di

aver architettato un piano di scatenamento di tensioni per terrorizzare il

paese e, mediante la richiesta di una stretta sulla sicurezza, nuovamente

legittimarsi alla direzione di esso. Nell'immediato, la federazione calcistica

egiziana ha sospeso qualunque partita sine

die, mentre il 2 febbraio si è

riunito il Parlamento in seduta d'urgenza - e ciò non avveniva da circa quaranta anni - mentre le strade e

le piazze circostanti si riempivano progressivamente di manifestanti che

urlavano slogan contro le forze armate.

Dopo le prime misure contro le autorità di

Porto Said e i vertici della federazione calcistica egiziana, la seduta

parlamentare ha visto convergere le forze politiche sulla richiesta di

dimissioni del ministro dell'interno Ibrahim e sull'inizio di un’indagine

parlamentare sui fatti. Divisioni sono tuttavia emerse in merito

all'attribuzione delle responsabilità ai militari, rispetto ai quali sia il

partito espressione dei Fratelli Musulmani che quello salafita hanno evitato

ogni accenno, mentre sono stati apertamente attaccati dalle forze laiche e

liberali, come anche dai pochi deputati espressi dal movimento di piazza.

La rapida evoluzione della situazione ha

però fatto sì che il 3 febbraio, mentre progressivamente si addensavano intorno

ai palazzi istituzionali scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, con i

primi morti, la Guida suprema dei

Fratelli musulmani Mohamed Badie abbia attaccato in modo durissimo il potere

militare, sostenendo che ufficiali conniventi con il vecchio regime hanno

voluto punire il popolo e la sua rivoluzione. Badie ha proseguito richiedendo

immediati provvedimenti di ristrutturazione del ministero dell'interno, come

anche di dare soddisfazione alla piazza eliminando ogni privilegio nella

detenzione degli esponenti del vecchio regime, e in particolare trasferendo

Mubarak nell'ospedale del carcere.

Sulla scorta della maturazione di queste

posizioni, il 6 febbraio la Commissione elettorale egiziana ha annunciato

l'anticipo di un mese, rispetto a quanto previsto dal Consiglio militare, della

data fissata per la presentazione delle candidature per le elezioni

presidenziali, che ha aperto la strada ad un anticipo della stessa

consultazione: infatti il 29 febbraio la

Commissione elettorale presidenziale ha annunciato le date del 23 e 24 maggio

per lo svolgimento delle presidenziali, con eventuale turno di ballottaggio

il 16 e 17 giugno.

In ogni modo, l'11 febbraio ha visto un grave insuccesso della giornata di

disobbedienza civile proclamata da movimenti e attivisti egiziani, con l’unica

eccezione della massiccia adesione di studenti e università. Il fallimento

dell'iniziativa è dipeso soprattutto dal boicottaggio di essa da parte dei

movimenti islamisti, tanto quello dei Fratelli Musulmani quanto quello dei

salafiti, ma neanche i copti hanno aderito all'appello alla disobbedienza

civile.

Direzione Generale per gli Affari Politici

e di Sicurezza

Ufficio VIII

SCHEDA PAESE

Repubblica Araba

d’Egitto

CENNI STORICI

Nel 1922 i britannici concedono

l’indipendenza all’Egitto riservandosi il controllo sul Canale di Suez e nel

1947 inizia il definitivo ritiro delle truppe inglesi dal Paese. L’anno

seguente l’Egitto prende parte al Primo

conflitto arabo-israeliano, conclusosi con una sostanziale vittoria

israeliana e l’annessione della Striscia di Gaza da parte egiziana e della

Cisgiordania da parte giordana.

Dopo la rivoluzione degli ufficiali del 1952,

che costrinse Re Farouk all’esilio, il Generale Nasser assume la guida del Paese: la pianificazione economica e la

nazionalizzazione delle banche commerciali e del Canale di Suez sono i caratteri della sua politica. In quegli anni

l’Egitto assume la leadership del mondo arabo, rafforzato dal fallimento

dell’operazione militare anglo-francese nella zona del Canale (1956). La

successiva partecipazione al conflitto arabo-israeliano del 1967 segna,

tuttavia, una pesante sconfitta per Nasser, che perde il controllo della

Striscia di Gaza e del Sinai.

A Nasser succede il suo Vice-Presidente Sadat. Nonostante la sconfitta militare

della guerra del Kippur nel 1973, l’Egitto recupera credibilità e prestigio

internazionale e Sadat inaugura un periodo di liberalizzazione politica ed

apertura all’economia di mercato globale. In politica estera, l’azione di Sadat

è volta a normalizzare le relazioni con gli USA e, nonostante le critiche dei

Paesi arabi, nel 1977 intraprende una storica visita in Israele per

rivitalizzare il processo di pace. Con il summit di Camp David, nel settembre 1978, viene stipulato un trattato di pace

tra Egitto ed Israele in base al quale Israele si impegna a restituire la penisola del Sinai all'Egitto, mentre quest'ultimo riconosce lo

Stato di Israele.

L’assassinio del presidente Sadat (ottobre

del 1981) da parte di un esponente del gruppo Al-Jihad, islamisti radicali

contrari al processo di pace, apre le porte alla successione di Hosni Mubarak, appartenente all’oligarchia

degli Ufficiali delle Forze Armate egiziane, come i suoi predecessori. Mubarak

sposa da subito una linea di continuità con la politica di Sadat, ovvero di

rinuncia al panarabismo nazionalista e socialista di Nasser, per condurre una

politica filo-occidentale e vicina agli Stati Uniti. Con la nuova leadership,

l’Egitto riacquista centralità nel mondo arabo, persa dopo Camp David. Il Paese

è riammesso nella Lega Araba nel 1989 e l’anno successivo svolge un importante

ruolo nella crisi del Golfo nella formazione della coalizione araba contro

Saddam Hussein.

Negli anni ’90, attentati e violenze verso i

turisti, come quello di Luxor del 1997, danneggiano economicamente il Paese.

Il 25 gennaio 2011 gli effetti della

“primavera araba” travolgono anche l’Egitto costringendo Mubarak alle

dimissioni. Il potere è stato ufficialmente assunto dal Consiglio Supremo delle

Forze Armate, guidato dal Ministro della Difesa Tantawi.

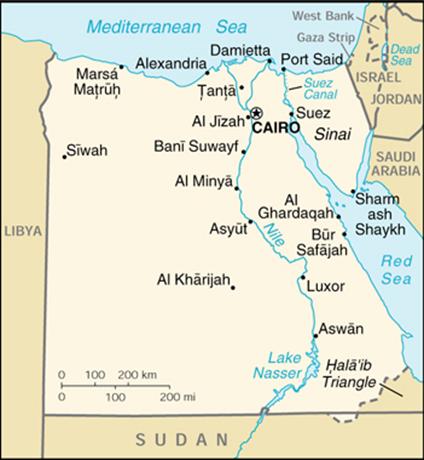

Struttura

istituzionale e dati di base

|

Superficie:

|

997.739 Kmq, di

cui soltanto il 5% è abitata e coltivata

|

|

Capitale:

|

Il Cairo

(18.440.076 abitanti)

|

|

Principali

città:

|

Alessandria (4.123.869 ab.) – Porto Said (570.603 ab.) –

Suez (512.135 ab.)

|

|

Nome

Ufficiale:

|

Repubblica Araba

d’Egitto

|

|

Forma

di Governo:

|

Repubblica

presidenziale

|

|

Capo

dello Stato:

|

Generale Hussein

Tantawi (da marzo 2011)

|

|

Capo

del Governo:

|

Primo Ministro

Kamal Ganzuri (dal 24 novembre 2011)

|

|

Vice

Primo Ministro

|

Hazem El Beblawy

Aly El Selmy

|

|

Ministro

degli Esteri:

|

Amb. Mohamed

Kamal Amr

|

|

Sistema

legislativo:

|

Bicamerale

|

|

Sistema

legale:

|

Basato sulla

Costituzione dell’11 settembre 1971

|

|

Suffragio:

|

Sistema

elettorale a suffragio diretto

|

|

Partecipazione

a Organizzazioni Internazionali:

|

ABEDA, ACC,

ACCT, AfDB, AFESD, AL, AMF, BSEC (observer), CAEU, CCC, EBRD, ECA, ESCWA,

FAO, G-15, G-19, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD,

IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, MFO, MINURSO,

MONUC, NAM, OAPEC, OAS (observer), OAU, OIC, OSCE (partner), PCA, UN,

UNAMSIL, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNITAR, UNMIBH, UNMIK, UNMOP, UNOMIG, UNRWA,

UNTAET, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, WTrO

|

Popolazione ed indicatori sociali

|

Popolazione:

|

84.500.000 (Economist Intelligence Unit,

dicembre 2011)

|

|

Tasso

di crescita:

|

2%

|

|

Aspettativa

di vita alla nascita:

|

popolazione complessiva: 71,5 anni

maschi: 69 anni

femmine: 74 anni

|

|

Gruppi

etnici:

|

Egiziani, Beduini e Berberi (99%); Greci, Nubi,

Armeni ed Europei (1%)

|

|

Religioni:

|

Musulmani (prev. Sunniti) 87%; Cristiani Copti e

altri 13%

|

|

Lingue:

|

Arabo. Inglese e francese sono ampiamente

conosciuti dai ceti più istruiti

|

|

Partiti

politici principali:

|

Freedom and Justice (Fratelli Musulmani), El Nour

(“La Luce”, partito salafita), El Wafd, Free Egyptians, Partito Socialista

Democratico, Tagammu, El Wasat, Partito del Fronte Democratico, Partito

Egitto Libertà, Al Asala, Building and Development, El Ghad.

|

La

situazione in Egitto resta volatile. Il tentativo dello SCAF (Supreme Council

of the Armed Forces) di stabilire principi base di riferimento per

l’elaborazione della nuova Costituzione ha condotto a novembre, prima delle

elezioni, a seri incidenti sfociati nella caduta del PM Sharaf e la nomina del

governo Ganzouri. Ad esso è stato affiancato un Consiglio Consultivo, con la partecipazione di esponenti politici come Amr

Moussa e di rappresentanti dei partiti politici (inclusi i Salafiti ma senza i

Fratelli Musulmani, che osteggiano l’iniziativa), incaricato di assistere il

governo e di sviluppare le modalità per la stesura della nuova Costituzione.

La conclusione del ciclo delle elezioni

parlamentari, avviato con le consultazioni per l’Assemblea del Popolo del

novembre 2011 e terminato con gli ultimi ballottaggi della Camera Alta il 22

febbraio scorso, consentirà al Parlamento di riunirsi in sessione congiunta per

nominare i 100 membri della Commissione incaricata di redigere la nuova

Costituzione, da sottoporre a referendum entro la fine dell’anno. Fino al 10

marzo è poi possibile presentare candidature alla presidenza della repubblica, con

l’obiettivo di poter svolgere le elezioni presidenziali a giugno, in modo da

poter avere un Presidente eletto entro la fine di quel mese e il passaggio dei

poteri all’Amministrazione civile entro il 1 luglio.

Seppur caratterizzate da bassa affluenza alle

urne e scarsa attenzione dei media, le elezioni della Camera Alta – organo

dotato di soli poteri consultivi – hanno confermato il successo elettorale di

novembre dei partiti islamisti, quando

“Giustizia e Libertà” (espressione politica dei Fratelli Musulmani) ed

il partito salafita “El Nour”, si sono assicurati insieme il controllo di circa

il 74% dei seggi della ben più importante Assemblea del Popolo. Questa ha inoltre eletto come suo Presidente una

delle figure principali dei FM, Saad El Katany, mentre sono stati scelti come

vice presidenti un rappresentante dei salafiti ed uno del partito Wafd.

Nonostante

il pragmatismo di cui i FM cercano di dare prova, si teme che essi possano

allearsi con i Salafiti sul tema della riforma costituzionale, profilando in

questo modo un confronto con i militari, non tanto sul riferimento alla Sharia

che nessuno contesta, quanto sulla predominanza o meno del Parlamento nel

sistema di governo. Dal punto di vista tattico i FM hanno tuttavia accettato il

principio che il governo provvisorio guiderà il Paese fino alle presidenziali.

Quanto

ai movimenti di Piazza Tahrir, pur avendo ispirato la rivolta, essi sono stati

incapaci di capitalizzarne il successo ed i risultati elettorali (che vedono

proprio i movimenti rivoluzionari e giovanili come i grandi perdenti) hanno

contribuito a rafforzare il sentimento di “rivoluzione incompiuta”, così come

il mantenimento della legge di emergenza e la diffusa prassi di processare

civili nei tribunali militari. Destano inoltre preoccupazioni le recenti

perquisizioni effettuate dalle forze di sicurezza egiziane negli uffici di

diverse ONG straniere ad inizio gennaio (comprese ONG statunitensi e tedesche).

Le

ricorrenti manifestazioni (spesso infiltrate da provocatori) e proteste

sindacali continuano ad ostacolare l’attività economica e hanno assunto toni

nazionalistici e xenofobi, con impatti negativi sugli investimenti stranieri.

Le pesanti difficoltà economiche in cui versa

il Paese, aggravate dalla drastica riduzione degli introiti legati al turismo e

dall’ondata di rivendicazioni sindacali, alimentano la disoccupazione e

l’insicurezza in un circolo vizioso preoccupante. Diventa in questo contesto

sempre più urgente facilitare il rilancio dell’economia, sia a livello

bilaterale che multilaterale, assicurando l’effettivo afflusso dei

finanziamenti previsti dal Partenariato di Deauville (35 miliardi di USD per i

5 Paesi partner). Ciò anche alla luce delle difficoltà delle autorità egiziane

a raggiungere un accordo con le IFI (scheda in seguito) e della limitatezza dei

fondi provenienti dai Paesi del Golfo.

Desta

infine particolare preoccupazione la situazione di sicurezza in Sinai, con un

forte deterioramento del controllo sul territorio da parte delle autorità. Ciò

comporta ripercussioni negative non solo sullo stesso Egitto, ma anche sulle

condizioni di sicurezza di Israele, dove cresce l’incertezza circa l’impegno di

un governo guidato da forze islamiste verso gli accordi di Camp David.

Principali partiti politici

Nonostante abbiano partecipato alle elezioni

legislative oltre 40 partiti politici, il panorama attuale si suddivide ormai,

principalmente, nelle seguenti formazioni.

1. Freedom and Justice. Il Partito dei

Fratelli Musulmani è stato il grande vincitore delle elezioni parlamentari,

diventando il primo partito politico del Paese (nonostante queste siano state

le prime elezioni in cui è stata ufficialmente consentita la partecipazione dei

Fratelli Musulmani, che partecipavano in precedenza come candidati

indipendenti). Freedom and Justice ha conquistato il 48,5% dei seggi

all’Assemblea del Popolo ed il 59% al Consiglio della Shura.

I leader del movimento, nato nel maggio del

2011, consapevoli dei timori che la natura islamista del partito suscita

all’estero, hanno cercato di accreditare un’immagine più moderata presso

l’opinione pubblica. Essi affermano di voler sostenere la laicità dello Stato

in Egitto, nel senso che le istituzioni non debbano essere governate né da

militari né da teocratici, fermo restando l’intoccabile principio (peraltro

accettato anche dal resto del mondo politico egiziano, inclusi i partiti laici)

che la Sharia sia fonte primaria del diritto. Il programma del partito prevede

il riconoscimento e la tutela della libertà di culto, e Freedom and Justice –

come il resto degli schieramenti politici – ha aderito alla carta dei diritti

fondamentali promossa dall’Università di Al Azhar, che riprende questo

imperativo.

Freedom and Justice vorrebbe abolire il

sistema presidenziale e stabilire un sistema di Governo che preveda

l’accentramento dei poteri di indirizzo politico nelle mani del Presidente del

Consiglio e in cui il Presidente della Repubblica avrebbe funzioni

prevalentemente simboliche.

2. Al Nour. Principale partito dei Salafiti,

che persegue l’obiettivo della creazione di uno Stato che si basi sui principi

della Sharia quale guida principale per la vita politica, economica e sociale

dell’Egitto. La formazione politica ha riscosso un notevole consenso elettorale

(26% all’Assemblea del Popolo, 25% al Consiglio della Shura), facendo emergere

timori per le possibili conseguenze di un eventuale sodalizio con il partito

dei Fratelli Musulmani.

3. Al WAFD. Il più antico fra i partici

politici egiziani, ha svolto un ruolo fondamentale nella vita politica

dell’Egitto per molti decenni, prima della rivoluzione del 1952. È un partito

laico ma conservatore, che conta anche diversi ex membri del PND, partito di

Mubarak sciolto a seguito della caduta del regime. Il partito si è assestato

come terzo partito egiziano a seguito delle elezioni, in cui ha raccolto quasi

l’8% dei consensi sia per l’Assemblea del Popolo che per il Consiglio della

Shura.

Sebbene non vi siano alleanze formali di Al

WAFD con il partito dei Fratelli Musulmani, sembra tuttavia essersi innescato

un processo di positiva collaborazione, che consente ad Al WAFD di svolgere

un’azione moderatrice sul primo schieramento egiziano.

4. Free Egyptians. Insieme al Social

Democratic Party ed al partito Tagammu, Free Egyptians è una delle anime

dell’Egyptian Block, che ha ottenuto circa il 7% all’Assemblea del Popolo e

poco più del 4% al Consiglio della Shura. Si tratta di un partito liberale,

laico, fondato da Naguib Sawiris nell’aprile scorso, cui fanno parte molte tra

le principali figure imprenditoriali egiziane e che rappresenta il partito più

orientato verso la difesa del capitalismo e del liberismo in Egitto.

5. Social Democratic Party. Il SDP è il

partito che ha riunito le principali figure – laici e progressisti –