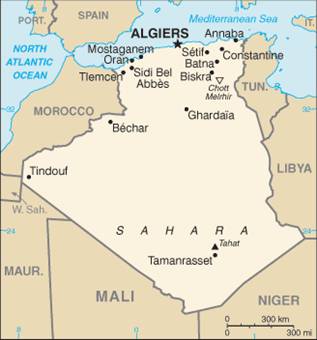

ALGERIA

| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione

(Versione per stampa)

| |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||

| Titolo: | La situazione nel Maghreb e nel Mashrek - Schede paese politico-parlamentari - Edizione aggiornata | ||||||

| Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 194 | ||||||

| Data: | 14/02/2011 | ||||||

| Descrittori: |

| ||||||

| Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||

|

|

|

Camera dei deputati |

|

XVI LEGISLATURA |

|

|

|

|

|

|

|

Documentazione e ricerche |

|

La situazione nel |

|

|

|

Schede paese politico-parlamentari |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n. 194 |

|

|

|

|

|

|

|

14 febbraio 2011 |

|

Servizio responsabile: |

|

Servizio Studi – Analisi dei temi di politica estera nell’ambito dell’Osservatorio di Politica internazionale ( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it

|

|

|

|

|

|

|

|

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |

|

File: ES0655.doc |

Il presente dossier raccoglie cinque schede di sintesi sull’assetto istituzionale e sulla situazione politica di Algeria, Tunisia, Egitto, Giordania e Yemen, con riferimento anche alle recenti proteste popolari che hanno in varia misura interessato tutti questi paesi.

Al riguardo merita rilevare preliminarmente che alcuni interpreti hanno individuato uno dei fattori scatenanti della crisi, al di là delle ragioni contingenti, in molti casi associate al rincaro di alcuni generi di prima necessità, a partire dal pane, in una situazione di modernizzazione economica e sociale (confermata anche dai tassi di crescita del PIL) che si è accompagnata al disagio di parte significativa della popolazione ed in particolare delle giovani generazioni. Queste ultime hanno peraltro assunto un peso notevole nell’equilibrio demografico dell’area ed hanno acquisito negli ultimi decenni un livello notevole di scolarizzazione, continuando tuttavia a soffrire di alti livelli di disoccupazione ed esclusione sociale.

In tal senso si ritiene utile fornire nella tabella sottostante[1] un quadro di sintesi di alcuni indicatori economici e sociali dei paesi interessati.

|

|

Algeria |

Egitto |

Giordania |

Yemen |

Tunisia |

|

|

Variazione PIL 2009 |

+2,2% (stima) |

+4,7% |

+2,4% (stima) |

+3,8% (stima) |

+3,1% |

|

|

PIL pro capite |

3,8 $ |

2,45$ |

3,8 $ |

1,10$ |

3,8 $ |

|

|

Popolazione |

34,4 mil |

83 mil |

5,1 mil |

23,6 mil |

10,4 mil |

|

|

Tasso di incremento demografico medio 2000-2005 |

1,2 %ca |

1,9 % ca |

2,3 % ca |

2,4% ca |

0,8 % ca |

|

|

Percentua-le di popo-lazione giovanile |

15-24 |

20% |

20% |

20% |

22% |

19% |

|

15-29 |

31% |

29% |

30% |

30% |

29% |

|

|

Tasso di urbanizzazione 2000-2005 |

2,6 %ca |

1,8 % ca |

2,9 % ca |

4,9 %ca |

||

|

Tasso di sco-larizzazione se-condaria |

66% |

71% |

84% |

37% |

66% |

|

|

Tasso di disoc-cupazione giovanile |

45,6% |

21,7% |

22,2% |

18,7% |

27,3% |

|

|

Maschile |

47,2% |

15% |

17,7 |

20,5 |

27,1% |

|

|

Femminile |

56,4% |

41,5% |

39,8 |

13,5% |

27,8% |

|

In conclusione di ogni scheda paese sono inoltre sinteticamente riportati alcuni indicatori internazionali sul paese ripresi da autorevoli centri di ricerca: la condizione delle libertà politiche e civili secondo le classificazioni di Freedom House e del Democracy Index dell’Economist Intelligence Unit; la posizione del paese secondo l’indice della corruzione percepita predisposto da Transparency International e secondo l’indice della libertà di stampa predisposto da Reporters sans Frontières; la condizione della libertà religiosa secondo i due rapporti annuali di “Aiuto alla Chiesa che soffre” (indicato con ACS) e del Dipartimento di Stato USA (indicato con USA); il tasso di crescita del PIL come stimato dall’Economist Intelligence Unit; la presenza di situazioni di conflitto armato secondo l’International Institute for Strategic Studies (IISS). Le fonti e i criteri adottati nel testo sono ulteriormente illustrati alla fine del dossier.

Il presente dossier è stato ultimato il 14 febbraio 2011.

Il quadro istituzionale

La Repubblica popolare democratica di Algeria è, dal punto di vista della forma di governo, un sistema presidenziale. Il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini con un mandato di cinque anni. A seguito della revisione costituzionale della fine del 2008, è stata soppressa la previsione di un limite di due mandati presidenziali e, attualmente, il presidente della Repubblica può essere rieletto per un numero indeterminato di mandati. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro che presiede il Consiglio dei ministri.

Il Parlamento è bicamerale.

L’Assemblea popolare nazionale è composta di 389 membri, eletti a suffragio

universale diretto con sistema proporzionale. Il consiglio della Nazione è

composto di 144 membri, eletti per due terzi in modo indiretto dai componenti

delle assemblee locali e per un terzo nominati dal

Presidente della Repubblica.

Il Parlamento è bicamerale.

L’Assemblea popolare nazionale è composta di 389 membri, eletti a suffragio

universale diretto con sistema proporzionale. Il consiglio della Nazione è

composto di 144 membri, eletti per due terzi in modo indiretto dai componenti

delle assemblee locali e per un terzo nominati dal

Presidente della Repubblica.

Freedom House classifica il paese come “Stato non libero”, mentre il Democracy Index 2010 dell’Economist Intelligence Unit lo definisce “regime autoritario” (cfr. infratabella Indicatori internazionali sul paese). Al riguardo, per quel che concerne il rispetto delle libertà politiche e civili, si segnala che la costituzione di partiti è subordinata all’autorizzazione del Ministero dell’interno. Esistono comunque più partiti riconosciuti. Inoltre, anche i mezzi di comunicazione di massa appaiono sotto il controllo del governo, mente esiste una stampa indipendente, pure sottoposta a pressioni da parte delle autorità governative (anche se in misura minore di quanto avvenuto nel corso della guerra civile degli anni Novanta). Risulta infine ancora in vigore la normativa del 2000 che impedisce le manifestazioni pubbliche prive di autorizzazione da parte dei governatori locali, nel quadro dello stato di emergenza ancora in vigore nel paese dal 1992.

La situazione politica interna

Capo dello Stato, dal 1999, è Abdelaziz Bouteflika (n. 1937).

Nel 1999 giunse a conclusione la fase più cruenta della guerra civile scoppiata a seguito dell’annullamento dei risultati elettorali del 1992 che avevano assegnato la maggioranza parlamentare al movimento islamista del Fronte islamico di salvezza. Nel 1999 venne infatti approvato con referendum l’amnistia per tutti gli esponenti delle forze antigovernative non direttamente coinvolti in fatti di sangue e il fronte islamico di salvezza proclamò un cessate il fuoco (non seguito però dal più radicale GIA gruppo islamico armato). Da allora le violenza sono proseguite con un’intensità assai minore: negli attacchi di matrice fondamentalista islamica il GIA è stato sostituito prima dal “gruppo salafita per la predicazione e il combattimento” e poi da da “Al Qa’ida nel Maghreb islamico”. Nel medesimo anno Bouteflika, esponente delle forze armate, è stato eletto per la prima volta presidente. La presidenza di Bouteflika si è caratterizzata, tra le altre cose, per la promozione dello sfruttamento delle riserve di gas e petrolio del paese, per promuovere la crescita economica.

Nelle ultime elezioni presidenziali (e a seguito delle modifiche costituzionali che hanno eliminato i limiti alla durata del mandato presidenziale), Bouteflika è stato rieletto presidente per il terzo mandato con oltre il 90 per cento dei voti; le elezioni sono state però boicottate da importanti partiti di opposizione come il Fronte delle forze socialiste, il Rassemblement per la cultura e la democrazia e il partito islamista Nahdha, che hanno giudicato non sussistessero le condizioni per un voto corretto e trasparente.

Il partito tradizionalmente egemone nel paese, il Fronte di liberazione nazionale (FLN), è in realtà stato sottoposto negli ultimi anni ad un’erosione dei consensi, a vantaggio di altre forze come il Rassemblement nazionale democratico, che, secondo alcuni osservatori, godrebbe di sostegni anche nelle forze armate e che attualmente esprime il primo ministro, Ahmed Ouyaha, in una coalizione con l’FLN. A pesare in tal senso anche le divisioni interne all’FLN, da ultimo, nel mese di gennaio 2011, testimoniate dalle voci, non confermate né smentite, dell’abbandono del partito, per assumere la guida di un nuovo movimento politico, da parte del fratello del presidente, Said Bouteflika.

Anche l’Algeria è stata interessata dall’ondata di manifestazioni popolari di protesta che stanno conivolgendo il Nord Africa e il Medio Oriente. Al riguardo, come già sopra rilevato (cfr. tabella nella premessa), con riferimento ai dati socio-economici assunti nel presente dossier come parametro rilevante per l’interpretazione degli eventi, si segnala che il tasso di crescita del PIL algerino nel 2009 è stimata al 2,2 per cento; inoltre nel medesimo anno: il PIL pro-capite è pari a 3,8 dollari; la popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni risulta pari al 20 per cento della popolazione complessiva e quella tra i 15 e i 29 anni al 31 per cento della popolazione; il tasso di scolarizzazione secondaria è del 66 per cento e quello di disoccupazione giovanile (vale a dire quello dei soggetti compresi tra i 15 e i 24 anni) è del 45,6 per cento (47,2 per cento maschile; 56,4 femminile).

Di seguito si fornisce una cronologia sintetica degli ultimi eventi:

6 gennaio: hanno inizio, in numerose città algerine, proteste per il rincaro dei prezzi alimentari, in particolare olio e zucchero;

7 gennaio: viene tratto in arresto il numero due del disciolto fronte islamico di salvezza (Fis) Ali Benhadji;

8 gennaio: si registrano i primi morti nelle proteste; il governo dispone una sospensione dei diritti doganali, di tasse ed imposte su olio e zucchero;

13 gennaio: il ministero dell’interno annuncia il diniego dell’autorizzazione a manifestare richiesto dal movimento di opposizione laica Rassemblementper la cultura e la democrazia (RCD);

19 gennaio: salgono a otto le persone datesi fuoco per protesta contro le condizioni di vita, sul modello del tunisino Mohamed Bouazizi; uno di questi morirà il 23 gennaio;

22 gennaio: si svolge la manifestazione di protesta promossa dall’RCD, che richiede tra le altre cose la revoca dello stato di emergenza; manifestazione proibita dalle autorità; secondo fonti giornalistiche, la manifestazione vede la partecipazione di circa 300 persone; l’RCD denuncia che le forze armate hanno bloccato gli accessi ad Algeri per impedire l’arrivo dei manifestanti;

30 gennaio: le persone che hanno tentato, dall’inizio delle proteste, il suicidio dandosi fuoco salgono a sedice;

3 febbraio: il presidente Bouteflika assume l’impegno alla revoca dello stato di emergenza “in un futuro molto vicino”;

4 febbraio: le opposizioni (tra le quali l’RCD) e movimenti della società civile (come la lega algerina per i diritti dell’uomo) e sindacali, riuniti in un Collettivo per la democrazia e il cambiamento, convocano una nuova manifestazione di protesta ad Algeri per il 12 febbraio.

9 febbraio: il presidente Bouteflika annuncia la revoca dello stato di emergenza in tutta l’Algeria fatta eccezione per la capitale Algeri.

12 febbraio: si svolgono ad Algeri e in altre città la manifestazione convocata dalle opposizioni che richiede le dimissioni del presidente Bouteflika; le manifestazioni coinvolgono migliaia di persone; esponenti dell’opposizione sono tratti in arresto.

Indicatori internazionali sul paese:

Libertà politiche e civili: Stato “non libero” (Freedom House); regime autoritario (Economist)

Indice della libertà di stampa: 133 su 178

Libertà religiosa: limitazioni alla libertà religiosa (ACS); Islam religione di Stato (USA)

Corruzione percepita: 105 su 178

Variazione PIL 2009: + 2,2 per cento (stima)

Situazione di cessate il fuoco in conflitto armato interno

Risultati elezioni parlamentari del 2007:

|

Partito |

Seggi |

% voti |

|

Fronte di liberazione nazionale |

136 |

23 |

|

Rassemblementnazionale democratico |

61 |

10,3 |

|

Movimento della società per la pace |

52 |

9,6 |

|

Partito dei lavoratori |

26 |

5,1 |

|

Rassemblementper la cultura e la democrazia |

19 |

3,4 |

Principali partiti e movimenti della società civile algerina[2]

Il Fronte di liberazione nazionale del presidente Bouteflika è stato l’unico partito legale dall’indipendenza dell’Algeria fino al 1992; esso è oggi al governo del paese insieme al Rassemblementnazionale democratico del primo ministro Ouyaha, che gode di sostegni anche nelle forze armate; il Movimento della società per la pace (guidato da Boudjerra Soltani) è invece un movimento islamista moderato, mentre il Rassemblementper la cultura e la democrazia (guidato da Said Sadi) è il principale movimento di opposizione laica. Il partito dei lavoratori, di orientamento socialista è invece guidato da Loiusa Hanoune; altra forza di sinistra fuori dal Parlamento è invece il Fronte delle forze socialiste (guidato da Hocine Ait Ahmed), mentre fuori dal Parlamento sono anche l’altro partito islamista Islah(guidato da Ahmed Abdeslam) e il partito conservatore del Fronte nazionale algerino (guidato da Moussa Touati)

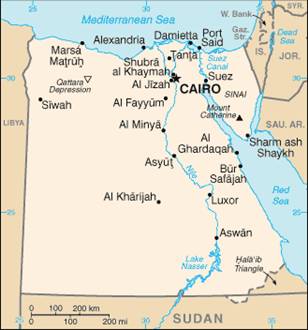

Il quadro istituzionale

Dal punto di vista della

forma di governo, l'Egitto può essere considerato una repubblica presidenziale.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto: fino al

2005 gli elettori erano chiamati a confermare con referendum il candidato

designato dall’Assemblea del Popolo, mentre dal 2005 è stata introdotta la

competizione tra più candidati nelle elezioni presidenziali. Il presidente

nomina e revoca il primo ministro e i ministri. I singoli ministri, e, a

seguito di una riforma costituzionale del 2007, anche il primo ministro possono

essere sfiduciati dall’Assemblea del popolo.

Dal punto di vista della

forma di governo, l'Egitto può essere considerato una repubblica presidenziale.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto: fino al

2005 gli elettori erano chiamati a confermare con referendum il candidato

designato dall’Assemblea del Popolo, mentre dal 2005 è stata introdotta la

competizione tra più candidati nelle elezioni presidenziali. Il presidente

nomina e revoca il primo ministro e i ministri. I singoli ministri, e, a

seguito di una riforma costituzionale del 2007, anche il primo ministro possono

essere sfiduciati dall’Assemblea del popolo.

Il parlamento è bicamerale. A seguito della riforma del 2009, l’Assemblea del Popolo, è composta da 518 deputati; 10 componenti sono nominati dal presidente; i rimanenti deputati sono eletti a suffragio universale diretto ogni 5 anni, con la riforma del 2009 il numero dei deputati è stato elevato (dai precedenti 454) per consentire l’elezione di almeno 64 donne in speciali collegi. Il sistema elettorale è complesso e fondato su collegi in cui vengono eletti due deputati.

Nel caso nessun candidato riesca ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno al quale possono accedere i quattro candidati con il maggior numero dei voti, due almeno dei quali lavoratori o contadini, e nel quale risultano eletti i due candidati con più voti; nel caso in cui però nessuno dei due candidati sia un lavoratore o un contadino, risulta eletto il candidato con più voti e per la scelta del secondo eletto del collegio si procede ad un terzo turno tra i candidati lavoratori o contadini con più voti. Anche i collegi per donne eleggono due deputate, almeno una delle quali deve essere lavoratrice o contadine (i riferimenti a “lavoratori e contadini” appaiono un retaggio del panarabismo socialista nasseriano).

L’altra Camera, il consiglio della Shura, che ha funzioni consultive, è composta di 176 membri, 88 nominati dal presidente ed i rimanenti eletti con un sistema uninominale maggioritario a doppio turno; i componenti rimangono in carica sei anni, la componente elettiva è rinnovata per metà ogni tre anni.

“Freedom House” classifica l’Egitto come “Stato non libero”, mentre il Democracy Index 2010 dell’Economist Intelligence Unit lo definisce come “regime autoritario” (cfr. infratabella Indicatori internazionali sul paese). La costituzione egiziana riconosce il multipartitismo, così come i diritti civili e politici. Tuttavia l’accesso alla competizione politica risulta limitato in particolare da restrizioni legislative alla formazione dei partiti politici (per la costituzione di nuovi partiti è necessaria un’autorizzazione; per dettagli cfr. infra), alla libertà di associazione (è proibita la costituzione di associazioni che minacciano l’unità nazionale o violano la morale pubblica; gli organi dirigenti delle associazioni devono essere approvati dal ministro degli affari sociali, che può sciogliere le associazioni, senza procedimento giurisdizionale), allo svolgimento di manifestazioni pubbliche (anch’esse devono essere autorizzate). I mezzi di comunicazione di massa sono sotto controllo statale, mentre la stampa indipendente appare sottoposta a significative pressioni Inoltre, dall’ascesa al potere di Mubarak, nel 1981, a seguito dell’omicidio del predecessore Sadat, è stata costantemente prorogata la legge sullo stato di emergenza (da ultimo nel giugno 2010), che, tra le altre cose, attribuisce tutti i processi attinenti alla “sicurezza nazionale” a corti speciali controllate dall’esecutivo e prevede l’arresto per comportamenti quali le offese al Presidente, il blocco del traffico, la distribuzione di volantini.

In questo contesto si è inserito a partire dal 2005 un processo di moderata liberalizzazione politica, oggetto da parte degli osservatori di contrastanti valutazioni. Nell’ambito di questo processo, la riforma più significativa, già ricordata, ha riguardato l’apertura alla competizione tra più candidati dell’elezione presidenziale. In base alla riforma del 2005, le candidature alla carica di presidente dovevano però essere approvate da un partito autorizzato che avesse almeno il 5 per cento dei seggi in entrambe le Camere, ovvero sostenute da 250 parlamentari o componenti degli organi elettivi locali. Nel 2007 sono stati inoltre ulteriormente modificati i requisiti per la presentazione di candidati alle elezioni presidenziali: potranno presentare candidati i partiti che abbiano non più il 5 ma il 3 per cento dei seggi sia nell’Assemblea del popolo sia nel consiglio della Shura; permane la possibilità della sottoscrizione della candidatura da 250 parlamentari o componenti degli organi elettivi locali; inoltre, in via transitoria per dieci anni potranno presentare candidati anche i movimenti che abbiano almeno un eletto in una delle due Camere.

Nel 2005 sono state inoltre introdotte alcune modifiche alla legge sui partiti politici: se precedentemente era necessaria un’esplicita autorizzazione da parte del Comitato per i partiti politici, organo composto in maggioranza da personalità nominate dal presidente e presieduto dal presidente del Consiglio della Shura, anch’egli tradizionalmente appartenente all’NDP, nel 2005 è stata introdotta una forma di silenzio-assenso per cui il partito si intende autorizzato se entro 90 giorni il Comitato non si esprime. Permane tuttavia il divieto di costituzione di partiti su base religiosa, sessuale o etnica. Conseguentemente, anche successivamente alla riforma del 2005, è stato mantenuto il divieto di riconoscimento di una delle più significative forze di opposizione, la fratellanza musulmana, le cui attività sono comunque di fatto consentite e che presenta propri candidati come indipendenti alle elezioni.

La situazione politica interna

Presidente della Repubblica dal 1981 è Hosni Mubarak (n. 1928), al potere dall’assassinio del suo predecessore Anwar al-Sadat e rieletto nel 2005 per il suo quinto mandato, che scadrà nel prossimo autunno 2011.

Le proteste popolari in corso si collocano all’interno di una situazione politica interessata da significativi cambiamenti da qualche anno. In particolare, il già ricordato avvio di un processo di liberalizzazione fu favorito, oltre che dalle pressioni degli USA, dalla convergenza sulla richiesta di un programma riformatore di diverse forze di sinistra, liberali ed islamiste, testimoniata anche dalla formazione del movimento, trasversale a queste forze, “Kifaya” (Abbastanza): le richieste di riforme includevano la revoca dello stato di emergenza, elezioni presidenziali con più candidati, libertà di costituzione dei partiti politici; cessazione delle ingerenze governative nella costituzione di associazioni (per un quadro dei partiti politici egiziani cfr. box sotto).

Nelle elezioni del settembre 2005 Mubarak fu comunque rieletto per il quinto mandato con l’88 per cento dei voti; il suo principale sfidante, Ayman Nour (fondatore di un movimento non islamista, Al-Ghad, Domani) raccolse l’8 per cento dei voti. Poco dopo le elezioni del 2005, Nour fu arrestato con l’accusa di irregolarità nella presentazione della candidatura; l’oppositore è uscito dalla prigione nel febbraio 2009.

Le elezioni del giugno 2010 di un terzo dei componenti del Consiglio della Shura hanno confermato il predominio del partito di Mubarak, il partito nazionale democratico, NDP, che ha conquistato 87 degli 88 seggi in palio.

Le elezioni dell’Assemblea del popolo del novembre 2010 hanno conferito 420 dei 518 seggi al partito di Mubarak. Elemento significativo delle elezioni è stato il ridimensionamento degli eletti indipendenti riconducibili ai fratelli musulmani, passati da 88 a 1 (per i risultati delle elezioni vedi tabella sotto). Osservatori indipendenti hanno denunciato numerose irregolarità nelle operazioni di voto e nella campagna elettorale.

Precedentemente allo scoppio delle proteste, l’attenzione politica egiziana era concentrata sul dibattito sull’eventuale successione al presidente Mubarak: pur non essendo mai stata esclusa una ricandidatura di Mubarak, l’età e le condizioni di salute del Capo di Stato egiziano avevano alimentato le voci di un suo ritiro, accreditando l’ipotesi che il suo successore possa essere il figlio Gamal Mubarak, uno dei protagonisti del processo di moderata liberalizzazione avviata nel 2005. Era poi emersa, come figura nuova dello scenario politico egiziano, quella dell’ex-direttore generale dell’AIEA e premio nobel per la pace Mohamed El Baradei: rientrato in Egitto alla fine del suo mandato nel 2009, El Baradei ha annunciato la disponibilità a candidarsi a presidente, nel caso in cui la Costituzione venga modificata al fine di garantire una competizione effettivamente e pienamente multipartitica. El Baradei ha anche fondato un’associazione (non un partito, formalmente) per il cambiamento nazionale.

Da segnalare anche, nel contesto politico egiziano, le tensioni interreligiose, confermate da ultimo dall’attentato alla Chiesa copta di Alessandria del capodanno 2011.

In questo contesto, sull’onda degli eventi tunisini, si sono collocate le proteste popolari scoppiate nello scorso mese di gennaio. In proposito, con riferimento ai dati socio-economici assunti come parametro rilevante per l’interpretazione degli eventi dell’area, si richiama che, a fronte di un tasso di crescita del PIL nel 2009 del 4,6 per cento e nel 2010 stimato al 5,1 per cento, il reddito pro-capite egiziano ammonta a 2,45 dollari; la percentuale della popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni è del 20 per cento e quella tra i 15 e i 29 è del 29 per cento; il tasso di scolarizzazione superiore è del 71 per cento e quello di disoccupazione giovanile è del 21,7 per cento (maschile: 15 per cento; femminile 45 per cento) (tutti dati 2009).

Di seguito si fornisce poi una cronologia degli ultimi eventi del gennaio e febbraio 2011:

17 gennaio: un uomo, titolare di un piccolo chiosco di foul (pietanza tipica egiziana a base di fave) si dà fuoco davanti alla sede dell’Assemblea del popolo egiziana per protestare contro il sistema di sovvenzioni per il pane (l’Egitto, primo importatore mondiale di grano, era in difficoltà nell’approvvigionamento di pane a causa della crisi delle esportazioni russe dovute agli incendi della scorsa estate) il movimento di opposizione non islamista 6 aprile convoca per il 25 gennaio una manifestazione di protesta;

25 gennaio: la manifestazione di protesta convocata dal “movimento 6 aprile” raccoglie, anche grazie all’utilizzo da parte degli organizzatori di social network come Facebook e Twitter, decine di migliaia di persone al Cairo (epicentro la piazza Tahir) e ad Alessandria; si verificano i primi scontri con la polizia, mentre l’esercito, che pure interviene nelle strade, assume un atteggiamento di interposizione e non repressivo; si registrano i primi morti; viene imposto un coprifuoco dalle 23 alle 6 del mattino; gli organizzatori proclamano la continuazione delle proteste nei giorni successivi;

27 gennaio: Mohamed El Baradei rientra in Egitto da Vienna, dove soggiornava da qualche mese;

28 gennaio: i fratelli musulmani si uniscono ufficialmente alle proteste; il governo oscura Internet e la rete di telefonia mobile egiziana; El Baradei è posto brevemente agli arresti domiciliari; il segretario di Stato USA Hillary Clinton richiede il rispetto del diritto degli egiziani a vivere in una società democratica che rispetti i diritti fondamentali; il presidente Mubarak annuncia un cambio di governo.

29 gennaio: il presidente nomina per la prima volta un vicepresidente, il potente capo dei servizi segreti Omar Suleiman e un nuovo governo guidato da Ahmed Shafik, ministro dell’aeronautica civile nel precedente governo (già militare dell’aeronautica, tra l’altro sotto il comando di Mubarak durante la guerra di Yom Kippur); anche il presidente USA Obama esprime il sostegno USA al diritto, in Egitto, come ovunque alla libertà di associazione e di manifestazione del pensiero; iniziano a verificarsi saccheggi che interessano anche il museo egizio del Cairo.

31 gennaio: il vicepresidente Suleiman annuncia di aver ricevuto dal presidente Mubarak l’incarico di avviare colloqui con le forze di opposizione per la riforma costituzionale e legale, mentre le forze di opposizione, che richiedono le dimissioni di Mubarak, organizzano uno sciopero generale

1° febbraio: le manifestazioni di protesta contro Mubarak coinvolgono, secondo fonti giornalistiche, oltre due milioni di persone; il presidente annuncia in televisione la sua intenzione di non ricandidarsi per un sesto mandato alle prossime elezioni presidenziali, rivendicando tuttavia l’esigenza di una sua gestione della transizione per evitare il caos; il presidente USA Obama invoca un avvio immediato della transizione; annunciato il rientro al Cairo del premio nobel per la chimica Ahmed Zewail, che aveva abbandonato l’Egitto a seguito degli ostacoli frapposti dal governo ad una sua iniziativa accademica; collaboratore negli USA dell’amministrazione Obama, è ritenuto un possibile candidato alle elezioni presidenziali; il primo ministro israeliano Netanyahu esprime invece preoccupazione per gli sviluppi della situazione e richiede il rispetto del trattato di pace con Israele;

2 febbraio: i partiti dell’opposizione e i movimenti della società civile costituiscono un comitato unitario, di cui è designato segretario Abdel Galil Mustafa, rappresentante del movimento di El Baradei; iniziano gli scontri di piazza tra sostenitori e oppositori del presidente Mubarak, destinati a proseguire anche il giorno successivo

3 febbraio: Secondo Amnesty International le manifestazioni a sostegno di Mubarak, che avrebbero per prime aperto il fuoco, appaiono organizzate dalle autorità, circostanza smentita dal governo; in un intervento televisivo; oggetto di violenza da parte dei sostenitori di Mubarak risultano anche giornalisti e rappresentanti delle organizzazioni Human Rights Watch e Amnesty International; Suleiman invita i fratelli musulmani all’avvio di un dialogo; il segretario di Stato USA chiede l’avvio immediato di un dialogo tra governo e opposizione;

4 febbraio: le manifestazioni di protesta raccolgono, secondo gli organizzatori, due milioni di persone al Cairo e un milione ad Alessandria; secondo fonti giornalistiche, gli USA insisterebbero per un passaggio di poteri da Mubarak al vicepresidente Suleiman, ai fini della gestione della transizione; il “comitato dei saggi” che raccoglie esponenti del mondo politico, culturale e imprenditoriale egiziano, come Amir Moussa, segretario della Lega Araba e l’imprenditore Sawiris (proprietario, tra le altre cose, di Wind) incontra Suleiman, proponendo il passaggio delle più importanti prerogative presidenziali di Mubarak al vicepresidente; riforme costituzionali e la preparazione di nuove elezioni parlamentari e presidenziali (e prospettando altresì la non presentazione di un candidato alle elezioni presidenziali da parte dei fratelli musulmani);

5 febbraio: il figlio di Mubarak, Gamal, abbandono gli incarichi ricoperti nel partito NPD; l’inviato USA in Egitto, Frank Wisner, esprime un sostegno ad una transizione guidata da Mubarak, ritenuta “garanzia di stabilità”; il portavoce del Dipartimento di Stato USA qualifica però la presa di posizione come personale;

6 febbraio: rassegnano le dimissioni i vertici del PND, mentre non risulta chiaro se anche il presidente Mubarak abbia lasciato l’incarico di presidente del PND; il vicepresidente Suleiman incontra rappresentanti delle opposizioni (i fratelli musulmani, il movimento di El Baradei; il movimento giovanile “6 aprile”; il partito Neo-Wafd) e del comitato dei saggi. Non sono invitati gli esponenti del movimento Kifaya, mentre rifiuta il colloquio il partito Al Ghad di Ayman Nour; viene decisa la costituzione di un comitato tra governo e opposizioni per la predisposizione delle riforme costituzionali e legali.

8 febbraio: viene rilasciato il blogger Wael Ghonim, dipendente di Google, emerso come uno dei leader della protesta.

10 febbraio: il Consiglio Supremo delle Forze armate si riunisce per la prima volta in assenza di Mubarak e sotto la presidenza del ministro della difesa Tantawi (altra personalità forte del consiglio è il capo di stato maggiore dell’esercito Sami Anan). Il Consiglio emette un comunicato che richiede le soddisfazione delle richieste popolari. Si susseguono voci di dimissioni del presidente egiziano, poi smentite in serata da un intervento televisivo dello stesso Mubarak che annuncia però il passaggio di molti dei suoi poteri al vice presidente Suleiman.

11 febbraio: mentre le mancate dimissioni di Mubarak suscitano le proteste dei manifestanti ancora raccolti nella piazza Tahrir, il Consiglio Supremo delle Forze armate emette un nuovo comunicato in cui annuncia l’intenzione di procedere alle riforme costituzionali e legali richieste dall’opposizione. Nel pomeriggio il vice presidente Suleiman annuncia le dimissioni di Mubarak e il passaggio dei suoi poteri al Consiglio Supremo delle Forze armate.

12-13 febbraio: tra le prime decisioni del Consiglio Supremo delle Forze armate si segnalano la conferma in carica per il disbrigo degli affari correnti del governo Shafiq; l’impegno a riconsegnare il potere alle autorità civili entro sei mesi o comunque una volta effettuate le elezioni presidenziali e legislative, l’impegno al rispetto dei trattati internazionali (tra i quali vi è anche quello con Israele); la sospensione della Costituzione e lo scioglimento del Parlamento; l’attribuzione al Consiglio del potere di emanare leggi per decreto; l’istituzione di una commissione per l’elaborazione delle modifiche costituzionali da sottoporre poi a referendum. Le opposizioni danno diverse valutazioni sulle decisioni del Consiglio supremo delle forze armate: Ayman Nour esprime il suo sostegno, mentre Mohammed El Baradei richiede invece l’immediata formazione di un governo tecnico e di un consiglio presidenziale composto da un militare, un giudice e un civile.

Secondo valutazioni di Human Rights Watch dell’8 febbraio almeno 297 persone sono rimaste uccise negli scontri dei mesi di gennaio e febbraio.

Indicatori internazionali sul paese:

Libertà politiche e civili: Stato “non libero” (Freedom House); regime autoritario (Economist)

Indice della libertà di stampa: 127 su 178

Libertà religiosa: limitazioni alla libertà religiosa ed episodi di violenza (ACS);Islam religione di stato e limitazioni alle libertà delle altre religioni (USA)

Corruzione percepita: 98 su 178

Variazione PIL 2009: + 4,7 per cento

Risultati elezioni Assemblea del popolo novembre 2010

|

Partito |

Seggi assegnati al primo turno |

Totale Seggi Primo + Secondo Turno |

% |

|

Partito Democratico Nazionale (NDP) |

211 |

420 |

81 |

|

Indipendenti |

62 |

69 |

13,4 |

|

Partito del Domani (al-Ghad’s Moussa) |

0 |

1 |

0,2 |

|

Partito New Wafd |

5 |

6 |

1,1 |

|

Partito Tagammu |

4 |

5 |

0,9 |

|

Partito Democratic Peace |

0 |

1 |

0,2 |

|

Partito Social Justice |

0 |

1 |

0,2 |

|

Partito Democratic Generation |

0 |

1 |

0,2 |

|

Ancora da assegnare |

|

4 |

0,8 |

|

Membri di nomina presidenziale |

|

10 |

2 |

|

Totale |

|

518 |

100 |

Principali partiti e movimenti della società civile egiziana[3]

Partito nazionale democratico: partito del presidente Mubarak, nato nel 1976 quando l’allora presidente Sadat, nell’intordurre forme limitate di pluralismo politico, divise l’Unione socialista araba ereditata da Nasser, in tre movimenti che ne rappresentassero rispettivamente, l’ala sinistra, quella centrista e quella di destra. Il partito nazionale democratico, espressione dell’”ala centrista” ha esercitato da allora un ruolo egemone nella vita politica egiziana.

Fratelli musulmani: movimento islamista fondato nel 1928 da Hasan Al Banna (e modello per movimenti islamisti di varia natura diffusisi con il tempo in tutto il Medio Oriente e il Nord Africa), sostiene la “rinascita islamica” e “l’Islam come base della riforma politica, economica e sociale”. Il suo rapporto con il regime egiziano instauratosi con la presa del potere da parte di Nasser nel 1952 ha conosciuto fasi alterne. In base alle dichiarazioni dei suoi leader, il programma del movimento richiede riforme costituzionali e politiche “coerenti con i principi islamici”; l’introduzione di limiti alla rieleggibilità del presidente; l’instaurazione di un autentico sistema parlamentare; l’abolizione della censura, il “rinvigorimento dei principi morali della società egiziana” ma anche una politica di intesa con la minoranza cristiana copta. In politica estera il movimento si contrappone all’influenza anglo-americana nella regione e all’”occupazione” israeliana dei Territori palestinesi e sostiene la cooperazione politica e l’integrazione economica dei paesi arabi e anche di tutti i paesi islamici. Guida generale del movimento è, dal gennaio 2010, Mohammed Badie, giudicato conservatore e non riformista, ma anche distante dall’ala più “politica” del movimento e propenso a dare la priorità alla dimensione sociale.

Il New Wafd Party è stato costituito nel 1978, nel momento in cui il presidente Sadat decise l’introduzione di un limitato pluralismo politico; il partito recepiva l’eredità liberale e nazionalista del partito Wafd che aveva dominato la vita politica egiziana ai tempi della monarchia precedentemente alla presa di potere di Nasser nel 1952. Dal maggio 2010 leader del partito è Sayyid-al-Badawi, proprietario della Hayat Network e della Sigma Pharmaceuticals. Il movimento è supportato dalle élite economiche e dalla comunità Coopta. Punti qualificanti del suo programma sono: introduzione di forme di decentramento a favore dei governi locali; introduzione di limiti ai mandati presidenziali; limitazioni dello stato di emergenza a situazioni di guerra o catastrofe naturale; abolizione delle limitazioni alla formazione dei partiti politici; riforma del sistema scolastico; rafforzamento del settore privato e della libera concorrenza.

Il Partito del Domani (al-Ghad’s Moussa) è stato fondato nel 2004 da Ayman Nour, un ex deputato del New Wafd, principale sfidante di Mubarak alle elezioni presidenziali del 2005 (arrestato dopo le elezioni per presunte irregolarità è stato liberato nel 2009; dall’agosto 2010 è di nuovo alla guida del partito); Punti qualificanti del programma del partito sono: limiti temporali per il mandato presidenziale, rimozione delle restrizioni sui media; promozione delle liberalizzazioni e la libera concorrenza.

Il Tagammu, come l’NDP di Mubarak, è nato dalla divisione dell’Unione Socialista Araba nel 1976, ereditandone la componente maggiormente di sinistra. Attualmente il partito è guidato da Mohammed Rifat al-Saeed. Il partito sostiene: una riforma costituzionale; l’indipendenza del potere giudiziario; l’abolizione dello stato di emergenza; mantenimento di un forte settore pubblico.

Il Democratic Peace Party è stato costituito il 4 luglio 2005. Il presidente è Ahmed al-Fadali. Il programma politico prevede: rispetto della Costituzione e dello Stato di diritto; lotta alla corruzione; sussidi e crediti per i disoccupati; riforma scolastica.

Il Social Justice Party è stato costituito nel 1993. Anche se il partito è stato sospeso dall’Alta Commissione per le elezioni, un suo membro ha corso per le presidenziali nel 2005, e membri del partito si sono candidati alle ultime elezioni parlamentari. Sul piano politico ciò che distingue il partito è la volontà di introdurre la shari’a come fonte normativa, favorire la classe contadina e il varo di programmi sociali.

Il Democratic Generation Party è nato nel febbraio del 2002. Nagi al-Shihaby, leader del movimento è noto per le sue posizioni antiamericane. Il partito si batte per una riforma del settore agricolo, per un programma di case popolari da destinare alle fasce sociali più deboli e per una riforma scolastica.

Movimento Kifaya: movimento sorto dalla società civile egiziana nel novembre 2004 allo scopo di aggregare le diverse opposizioni a Mubarak (in questo quadro ha però avuto scarsi contatti con i fratelli musulmani); si è caratterizzato fin da subito per un uso innovativo delle moderne tecnologie come quelle di Internet e dei social network. Il suo programma richiede la fine dello stato di emergenza; il rafforzamento dello stato di diritto; l’introduzione del limite di due mandati presidenziali; la separazione dei poteri. Ha inizialmente sostenuto il movimento di El Baradei, per poi esprime dubbi sulla sua leadership. Coordinatore di Kifaya è Abdel Kalim Qandil.

Movimento 6 aprile gruppo informale nato nel 2008 da una petizione su Facebook di solidarietà con una protesta sindacale di lavoratori della città di Al-Mahalla Al-Kubra. Nonostante la repressione delle autorità, ha introdotto forme nuove di protesta, diffuse attraverso la rete, come quella dell’invito a vestirsi di nero, a rimanere nelle proprie case o a boicottare determinati prodotti. Nel 2010 ha espresso il proprio sostegno all’associazione nazionale per il cambiamento. Tra i principali animatori vi è il blogger Mohammed Adel Amr Ali.

L’associazione nazionale per il cambiamento è stata creata nel febbraio 2010 da Mohammed El Baradei per aggregare le forze di opposizione intorno ad un programma di riforme politiche. Il movimento ha avuto il sostegno iniziale da molte forze, inclusi i fratelli musulmani (mentre non hanno partecipato alla sua costituzione il partito New Wafd e il Tagammu, forse sospettosi proprio per la presenza dei fratelli musulmani). Il programma richiede, tra le altre cose, la fine dello stato di emergenza, il monitoraggio di autorità giurisdizionali indipendenti e di organizzazioni anche internazionali della società civile sul processo elettorale; pari accesso ai media per tutti i candidati; garantire parità di accesso alle candidature alle elezioni presidenziali secondo quanto previsto dal Patto internazionale per i diritti civili e politici; fissare un limite di due mandati presidenziali.

Fonti: The Statesman’s Yearbook 2011, Unione interparlamentare, Freedom House, Human Rights Watch, Arab Reform Bulletin –Carnegie endowment for international peace, Brookings Institution, Economist Intelligence Unit, Ansa.

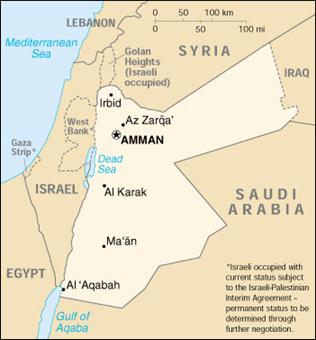

Il quadro istituzionale

Il Regno Hashemita di Giordania è una monarchia costituzionale. La Costituzione del 1952 prevede che il re nomini e revochi il Governo, che, a sua volta, è responsabile anche nei confronti del parlamento. La Camera dei deputati può sfiduciare il governo nel suo insieme e i suoi singoli ministri con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il re ha potere di scioglimento del Parlamento.

Il parlamento è bicamerale.

Il Senato è composto di 55 componenti di nomina regia con mandato di quattro

anni, mentre la Camera dei deputati è composta da 120

deputati eletti con un mandato di quattro anni con un sistema maggioritario

uninominale a turno unico in 108 collegi con 12 seggi aggiuntivi riservati alle

donne. La riforma elettorale del 2010 ha aumentato i seggi parlamentari da 110

a 120, senza tuttavia modificare il sistema maggioritario uninominale.

Il parlamento è bicamerale.

Il Senato è composto di 55 componenti di nomina regia con mandato di quattro

anni, mentre la Camera dei deputati è composta da 120

deputati eletti con un mandato di quattro anni con un sistema maggioritario

uninominale a turno unico in 108 collegi con 12 seggi aggiuntivi riservati alle

donne. La riforma elettorale del 2010 ha aumentato i seggi parlamentari da 110

a 120, senza tuttavia modificare il sistema maggioritario uninominale.

Il sistema elettorale prevede che in ciascun collegio venga proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti; vengono quindi proclamate elette le dodici candidate donne con il maggior numero di voti non già risultate elette in ragione di una per ciascuno dei governatorati nei quali è suddiviso il paese.

Per Freedom House la Giordania è uno Stato non libero, mentre il Democracy Index dell’Economist Intelligence Unit la definisce “regime autoritario” (cfr. infra tabella Indicatori internazionali sul paese).Fonti indipendenti evidenziano come il processo legislativo sia fortemente influenzato dalla prerogativa regia. Insieme il re esercita una forte influenza sul governo. In particolare, nessuna legge può essere approvata senza l’approvazione del Senato, integralmente nominato dal re.

Secondo alcuni osservatori, anche l’attuale sistema elettorale di tipo maggioritario uninominale favorisce la prevalenza, nella scelta elettorale, di logiche tribali o personalistiche. In tal senso, anche nel corso del dibattito sulla riforma elettorale del 2010, è stata avanzata la richiesta di una riforma in senso proporzionale.

La Costituzione riconosce la libertà di opinione, di riunione, di manifestazione del pensiero, di stampa, di religione e di culto. Tuttavia, secondo alcune fonti, il concreto esercizio di tali libertà risulterebbe in numerose circostanze pregiudicato: in particolare, i mezzi di comunicazione di massa sono sotto controllo statale; esiste una stampa indipendente, anche se le autorità governative utilizzerebbero ampie possibilità di intervento per condizionare i contenuti pubblicati ed evitare la pubblicazione di materiale sgradito. Infatti il codice penale punisce severamente le critiche al re, la diffamazione di istituzioni e di esponenti governativi, nonché gli interventi pubblici che possano recare danno al prestigio o alle relazioni internazionali del paese. La legge sulle pubblicazioni del 2001 richiede per le pubblicazioni l’adesione ai “valori islamici”. Nonostante le modifiche del 2009, la legislazione in materia di organizzazioni non governative continua ad attribuire al governo vasti potere di scioglimento delle associazioni.

L’Islam è religione di stato, cristiani ed ebrei sono riconosciuti come minoranze religiose ed hanno libertà di culto, mentre per Ba’hai e Drusi, pur non avendo lo status di minoranza religiosa, è comunque consentito l’esercizio del culto. Lo Stato esercita un forte controllo sull’attività religiosa islamica, nominando il personale religioso e proibendo qualsiasi attività politica nelle moschee. Solo i consigli religiosi di nomina statale possono emettere sentenze (fatwa) che non possono essere discusse.

La libertà universitaria e della ricerca scientifica è invece generalmente rispettata.

La situazione politica interna

Capo dello Stato, dalla morte di re Hussein nel febbraio 1999, è il re Abdallah II (n. 1962).

Nel dicembre 2009 re Abdallah ha sciolto il parlamento, annunciando le nuove elezioni per la fine del 2010 e non entro il termine ordinario di quattro mesi. Tale dilazione ha consentito l’approvazione in assenza del parlamento di misure di liberalizzazione economica e della nuova legge elettorale (cfr. supra).

Le elezioni del novembre 2010 sono state boicottate dalla principale forza di opposizione, il fronte islamico di azione, emanazione dei fratelli musulmani. Alle precedenti elezioni del 2007 il Fronte aveva conquistato sette seggi.

Le elezioni hanno consegnato la maggioranza parlamentare a esponenti filogovernativi. Nonostante il boicottaggio proclamato dal Fronte islamico di azione, il dato sull’affluenza (contestato però dal Fronte medesimo) è risultato significativo e pari al 53 per cento degli aventi diritto.

A seguito delle elezioni, è stato confermato primo ministro Samir Rifai (in carica dal dicembre 2009), sostituito il primo febbraio 2011, sull’onda delle proteste popolari, con Marouf Bakhit.

Nel mese di gennaio 2011, anche la Giordania è stata interessata dall’ondata di manifestazioni popolari di protesta che stanno coinvolgendo il Nord Africa e il Medio Oriente. Al riguardo, come già sopra rilevato (cfr. tabella nella premessa), con riferimento ai dati socio-economici assunti nel presente dossier come parametro rilevante per l’interpretazione degli eventi, si segnala che il tasso di crescita del PIL giordano nel 2009 è stimato al 2,4 per cento; inoltre nel medesimo anno: il PIL pro-capite è pari a 3,8 dollari; la popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni risulta pari al 20 per cento della popolazione complessiva e quella tra i 15 e i 29 anni al 30 per cento della popolazione; il tasso di scolarizzazione secondaria è dell’84 per cento e quello di disoccupazione giovanile (vale a dire quello dei soggetti compresi tra i 15 e i 24 anni) è del 22,2 per cento.

Nel contesto giordano, il governo guidato da Samir Rifai ha adottato fin dall’inizio del suo mandato misure di riduzione del deficit di bilancio, attraverso aumenti delle tasse e dei prezzi di benzina, elettricità ed acqua. Nonostante l’annuncio di misure di contenimento del caro-vita l’11 gennaio (il congelamento dell’aumento dei biglietti sui mezzi pubblici e il congelamento dei prezzi di riso e zucchero negli 85 negozi dell’esercito, aperti anche ai civili), da venerdì 14 gennaio hanno preso avvio le proteste, sollecitate in particolare da Mohamed Sneid, popolare sindacalista che rappresenta i braccianti agricoli. Il Fronte di azione islamica ha in un primo momento annunciato di voler assumere la guida delle manifestazioni del 13 gennaio, per poi annunciare di non partecipare ufficialmente al corteo. La manifestazione ha invece visto la partecipazione di movimenti di opposizione laica, come il Movimento socialista di sinistra. Il Fronte di azione islamica ha successivamente aderito alle più consistenti manifestazioni iniziate a partire dal 21 gennaio.

A fronte delle proteste, il primo febbraio 2011 re Abdallah II ha nominato, come già si è accennato, nuovo primo ministro Marouf Bakhit, ex militare e già ambasciatore in Israele, giudicato un riformista.

Il 3 febbraio re Abdallah II ha tenuto colloqui con rappresentanti del Fronte d’azione islamica; il 4 febbraio il Fronte ha comunque promosso nuove manifestazioni di protesta e il 6 febbraio ha annunciato la sua indisponibilità a far parte del governo.

Si ricorda, infine, il ruolo strategico della Giordania negli equilibri regionali: in particolare, a seguito del trattato del 1994, la Giordania è, insieme all’Egitto, tra gli unici due Stati della regione ad aver siglato un trattato di pace con Israele. Anche nei confronti dell’Iraq, successivamente all’invasione di USA e Gran Bretagna del 2003, la Giordania ha svolto un ruolo equilibrato e di stimolo alla riconciliazione tra sunniti (la monarchia giordana come la stragrande maggioranza della popolazione è sunnita) e sciiti: lo ha testimoniato la visita che re Abdallah, primo leader arabo, ha svolto a Baghdad nell’agosto 2008. La Giordania si è caratterizzata per una severa politica antiterroristica, in particolare a seguito degli attacchi del novembre 2005 ad Amman, attribuibili al ramo iracheno di Al Qa’ida, nei quali rimasero uccisi circa settanta civili.

Indicatori internazionali sul paese:

Libertà politiche e civili: Stato “non libero” (Freedom House); regime autoritario (Economist)

Indice della libertà di stampa: 120 su 178

Libertà religiosa: limitazioni alla libertà religiosa (ACS); Islam come religione di Stato e limitazioni alla libertà delle altre religioni (USA)

Corruzione percepita: 50 su 178

Variazione PIL 2009: + 2,4 per cento (stima)

Fonti: The Statesman’s Yearbook 2011, Unione interparlamentare, Freedom House, Human Rights Watch, Arab Reform Bulletin –Carnegie endowment for international peace, Brookings Institution, Economist Intelligence Unit, Ansa.

Il quadro istituzionale

La Repubblica di Tunisia è, dal punto di vista della forma di governo,

una repubblica presidenziale. Il Presidente della Repubblica è eletto

direttamente dai cittadini con un mandato di cinque anni contestualmente

all’elezione della Camera dei deputati. In base alla riforma costituzionale del

2002, è stato eliminato il limite di tre mandati consecutivi presidenziali

introdotto nel 1988 (in precedenza era prevista la carica di “presidente a

vita”); conseguentemente il presidente può essere rieletto senza limiti di

mandato. Il Presidente della Repubblica è anche capo del governo e può

sciogliere la Camera dei Deputati nel caso questa sfiduci il governo.

La Repubblica di Tunisia è, dal punto di vista della forma di governo,

una repubblica presidenziale. Il Presidente della Repubblica è eletto

direttamente dai cittadini con un mandato di cinque anni contestualmente

all’elezione della Camera dei deputati. In base alla riforma costituzionale del

2002, è stato eliminato il limite di tre mandati consecutivi presidenziali

introdotto nel 1988 (in precedenza era prevista la carica di “presidente a

vita”); conseguentemente il presidente può essere rieletto senza limiti di

mandato. Il Presidente della Repubblica è anche capo del governo e può

sciogliere la Camera dei Deputati nel caso questa sfiduci il governo.

Sempre in base alla riforma del 2002, che ha introdotto una seconda camera, la Camera dei consiglieri, il Parlamento è bicamerale. La Camera dei deputati è composta da 214 membri, eletti con un mandato di cinque anni; 161 seggi sono assegnati con sistema maggioritario uninominale a turno unico e i rimanenti con sistema proporzionale, tra i candidati nei collegi uninominali non eletti che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. La Camera dei consiglieri è composta da 126 membri, eletti con un mandato di sei anni; due terzi dei membri sono eletti con suffragio indiretto dalle assemblee locali, mentre un terzo è di nomina presidenziale.

Freedom House definisce la Tunisia “Stato non libero”, mentre il Democracy Index 2010 dell’Economist Intelligence Unit lo classifica come regime autoritario (cfr. infrala tabella Gli indicatori internazionali del paese). Al riguardo, con riferimento alle condizioni delle libertà politiche e civili, si segnala che solo i partiti ufficialmente riconosciuti possono partecipare alle elezioni; in particolare, in base ad una modifica costituzionale del 2008, possono candidarsi alla presidenza della Repubblica solo i leader da almeno due anni di partiti riconosciuti o coloro che ottengano sostegno alla propria candidatura da 30 parlamentari o componenti delle assemblee elettive locali.

Pur esistendo, a fianco di quelle statali, alcune emittenti private, i mezzi di comunicazione di massa sono sotto il controllo governativo. La stampa indipendente risulta particolarmente debole in quanto, tra le altre cose, la diffamazione viene perseguita penalmente e i giornalisti sono perseguibili anche per reati attinenti il “disturbo dell’ordine pubblico”. La libertà di associazione e di riunione risulta ostacolata da una normativa restrittiva in materia di registrazione delle associazione e di accesso ai finanziamenti (che, in particolare, rende molto difficile prescindere dai finanziamenti governativi).

I rivolgimenti del gennaio 2011, che hanno condotto alla dimissioni del presidente Ben Alì (cfr. infra) non hanno fin qui determinato modifiche costituzionali, anche se è stata consentita la registrazione el la legalizzazione di tutti i partiti politici.

La situazione politica interna

Capo dello Stato provvisorio, è, a seguito delle dimissioni e dell’abbandono del paese, del presidente Ben Alì (n. 1936), è, in base alla Costituzione tunisina, il presidente della Camera dei deputati Foued Mebazaa. Primo ministro di un governo provvisorio incaricato di preparare entro due mesi elezioni presidenziali e parlamentari libere è Mohammed Gannouchi, già primo ministro e esponente del partito egemone del paese durante tutta la presidenza di Ben Alì il Rassemblementcostituzionale-democratico (RCD).

La Tunisia è stato il primo paese coinvolto dall’ondata di manifestazioni popolari di protesta che stanno interessando il Nord Africa e il Medio Oriente. Al riguardo, come già sopra rilevato (cfr. tabella nella premessa), con riferimento ai dati socio-economici assunti nel presente dossier come parametro rilevante per l’interpretazione degli eventi, si segnala che il tasso di crescita del PIL tunisino nel 2009 è stata del 3,1 per cento; inoltre nel medesimo anno: il PIL pro-capite è pari a 3,8 dollari; la popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni risulta pari al 19 per cento della popolazione complessiva e quella tra i 15 e i 29 anni al 29 per cento della popolazione; il tasso di scolarizzazione secondaria è del 66 per cento e quello di disoccupazione giovanile (vale a dire quello dei soggetti compresi tra i 15 e i 24 anni) è del 27,3 per cento (maschile: 27,1 per cento; femminile: 27,8 per cento).

Di seguito si fornisce una cronologia dei recenti eventi tunisini:

17 dicembre: le proteste hanno inizio nella città di Sidi Bouzid, 200 km a sud di Tunisi, dove un laureato disoccupato. Mohamed Bouazizi si dà fuoco per protestare contro le autorità che gli ingiungono la chiusura di un chiosco per la vendita di frutta e verdura aperto senza autorizzazione; Bouazizi morirà per le ustioni riportate; le autorità inviano ingenti forze di polizia per tentare di sedare, senza successo, le proteste;

24 dicembre: nonostante le promesse governative di misure a sostegno dello sviluppo economico di Sidi Bouzid, le proteste si estendono ad altre città vicine;

27 dicembre: manifestazione di giovani disoccupati, attivisti dei diritti umani e sindacalisti a Tunisi;

31 dicembre: le proteste degli avvocati in tutto il paese sono oggetto della repressione da parte della polizia;

28 dicembre: con un discorso televisivo il presidente Ben Alì promette nuove misure per lo sviluppo, intima di non istigare le violenze ed annuncia le dimissioni del ministro delle comunicazioni Romdhani e del governatore della provincia di Sidi Bouzid Ben Jalloul;

8-9 gennaio: scontri nelle città di Thala e di Kassarine che provocano 14 morti;

12 gennaio: il presidente Ben Alì annuncia le dimissioni del ministro dell’interno;

14 gennaio: il presidente Ben Alì abbandona il paese per l’esilio in Arabia Saudita; secondo alcuni analisti alla protesta popolare si è unita la pressione per ottenere l’allontanamento di Ben Alì di esponenti del suo partito, l’RCD, e delle forze armate (che non hanno preso parte alle repressioni delle proteste di piazza); l’interim della presidenza viene assunto dal primo ministro Mohammed Ghannouchi;

15 gennaio: come richiesto dalle manifestazioni di protesta che proseguono a Tunisi, l’interim della presidenza viene affidato, in coerenza con la costituzione, al presidente della Camera Foued Mebazaa;

17 gennaio: Ghannouchi forma un nuovo governo provvisorio di coalizione incaricato di organizzare libere elezioni presidenziali e parlamentari entro 60 giorni; ne fanno parte esponenti del partito democratico progressista, dell’ex partito comunista Ettajdid) e del Forum democratico per il lavoro e le libertà; l’RCD mantiene il controllo di ministeri-chiave come la difesa, gli interni e le finanze, circostanza che provoca tensioni con i partner della coalizione di governo;

18 gennaio: I ministri espressi dal principale sindacato del paese (UGTT), Ben Jaafar del Forum democratico per la libertà e il lavoro e Ibrahim di Ettajdid non prestano giuramento per l’eccessiva presenza nel governo di esponenti dell’RCD; rientra in Tunisia Moncef Marzouki, storico oppositore laico di Ben Alì.

19 gennaio: Vengono legalizzati tre partiti politici ed è annunciata l’amnistia per i prigionieri politici.

20 gennaio: Rimosso il divieto alla distribuzione in Tunisia del quotidiano francese Le monde e Libération; il governo annuncia il riconoscimento di tutti i partiti politici fin ora al bando; i ministri appartenenti all’RCD annunciano le lori dimissioni dal partito del quale viene sciolto il Comitato centrale.

27 gennaio: Si dimette il ministro degli esteri Morjane già esponente dell’RCD, così come i ministri dell’interno, della difesa e delle finanze dei quali il primo ministro annuncia le dimissioni; il rimpasto di governo immette esponenti tecnici ed indipendenti nel governo, mentre gli esponenti dell’RCD conservano solo i ministeri dell’industria e della pianificazione; il primo ministro assume l’impegno a convocare elezioni entro sei mesi.

30 gennaio: Rached Ghannouchi, leader in esilio di Hizb al-Nahda, movimento islamista legato ai Fratelli musulmani che non ha ufficialmente preso parte alle proteste, rientra in Tunisia.

4 febbraio: Il governo tunisino annuncia la volontà di sottoscrivere la Convenzione internazionale contro la tortura.

6 febbraio: Vengono sospese le attività dell’RCD

9 febbraio: Il Parlamento tunisino approva la legge che consente al presidente ad interim di emettere decreti con forza di legge in materie quali i diritti dell’uomo come definiti dalle convenzioni internazionali; l’organizzazione dei partiti politici; la riforma del codice elettorale; l’amnistia. Si inizia a registrare un consistente flusso di migranti che dalle coste tunisine approdano all’isola di Lampedusa, destinato ad incrementarsi nei giorni successivi

13 febbraio: si dimette il ministro degli esteri Ounais, al centro di polemiche per aver definito “amica della Tunisia” il ministro francese degli esteri Michelle Alliot Marie, oggetto a sua volta in Francia di forte contestazioni per aver viaggiato durante le vacanze di Natale su un aereo di proprietà dell’allora presidente tunisino Ben Alì.

Indicatori internazionali sul paese:

Libertà politiche e civili: Stato “non libero” (Freedom House); regime autoritario (Economist)

Indice della libertà di stampa: 164 su 178

Libertà religiosa: assenza di eventi significativi (ACS); Islam religione di stato (USA)

Corruzione percepita: 59 su 178

Variazione PIL 2009: + 3,1 per cento

Risultati elettorali delle elezioni parlamentari tunisine del 2009:

|

Partito |

Seggi |

% voti |

|

Rassemblementcostituzionale democratico (RCD) |

161 |

84,6 |

|

Movimento socialdemocratico |

16 |

4,6 |

|

Partito di unità popolare |

12 |

3,4 |

|

Unione democratica |

9 |

2,6 |

|

Partito social-liberale |

8 |

2,2 |

|

Partito verde per il progresso |

6 |

1,7 |

|

Movimento Ettajdid |

2 |

0,5 |

Principali partiti e movimenti della società civile tunisina[4]

Rassemblementcostituzionale democratico: denominazione assunta nel 1988 dal partito Neo-Dastour, che ha guidato la Tunisia dall’indipendenza, è il partito egemone della società civile tunisina (la costituzione di altri partiti è consentita in Tunisia dal 1981; gli altri partiti legalmente riconosciuti si sono prevalentemente caratterizzati come partiti satellite dell’RCD)

Movimento dei socialisti democratici: registrato nel 1983 e partito riconosciuto legalmente è guidato da Ismail Boulhaya

Partito di unità popolare, guidato da Mohammed Bouchiha, registrato nel 1983, sostenitore di un’economia fortemente pianificata

Partito social-liberale: fondato nel 1988, riconosciuto legalmente, guidato da Mondher Thabet è considerato vicino all’RCD

Partito verde per il progresso: fondato nel 2006, riconosciuto legalmente, guidato da Mongi Khamassi

Partito democratico progressista: fondato nel 1988, non riconosciuto legalmente e guidato da Najbi Chebbi, divenuto ministro per lo sviluppo regionalenel governo Ghannouchi, di impostazione laica perseguitato dalle forze di sicurezza durante la presidenza di Ben Alì.

Forum democratico per la libertà e il lavoro: fondato nel 1994 da Mustafa Ben Jafaar, di impostazione laica, radicato tra gli intellettuali, gli attivisti per i diritti umani e i professionisti; il suo programma richiede libere elezioni, amnistia per i prigionieri politici e eliminazione del ruolo egemone nella vita politica tunisina dell’RCD.

Ettajdid: “Rinnovamento”, nato nel 1994 dalla trasformazione del partito comunista, riconosciuto legalmente, guidato da Ahmed Ibrahim con posizioni di centro-sinistra. Ibrahim è ministro dell’istruzione nel governo Ghannouchi

Congresso per la Repubblica: illegale dal 2002 il partito guidato da Moncef Marzouki, di impostazione laica, chiede l’instaurazione di un regime democratico, rispettoso dei diritti umani e civili.

Ennahda: “Rinascita”, movimento islamista moderato, legato ai fratelli musulmani e fondato nel 1988, messo al bando nei primi anni Novanta, guidato da Rachid Ghannouchi (solo omonimo del primo ministro), per 23 anni in esilio a Parigi.

Il quadro istituzionale

Dal punto di vista della forma di governo, lo Yemen è una Repubblica presidenziale. Il presidente è eletto con un mandato di sette anni, senza limiti alla rieleggibilità.

Il Parlamento è bicamerale.

La Camera dei rappresentanti è composta da 301 membri

eletti per sei anni con sistema maggioritario uninominale a turno unico (le

elezioni, previste per il 2009, sono state annullate e posticipate al 2011). La

seconda camera, la Shura è composta da 111 membri di nomina presidenziale.

Il Parlamento è bicamerale.

La Camera dei rappresentanti è composta da 301 membri

eletti per sei anni con sistema maggioritario uninominale a turno unico (le

elezioni, previste per il 2009, sono state annullate e posticipate al 2011). La

seconda camera, la Shura è composta da 111 membri di nomina presidenziale.

Per Freedom House lo Yemen è uno Stato non libero mentre il Democracy Index 2010 dell’Economist Intelligence Unit lo classifica come “regime autoritario”. Al riguardo, con riferimento al rispetto delle libertà politiche e civili, fonti indipendenti individuano una limitata competizione politica tra il partito del presidente Saleh, il Congresso generale del popolo, forza egemone del paese, e i principali partiti di opposizione, pure presenti in Parlamento, il partito islamista Islah e il partito socialista yemenita. Osservatori indipendenti hanno individuato nelle ultime elezioni consistenti irregolarità, anche con riferimento alle procedure di registrazione degli elettori. I mezzi di comunicazione di massa sono di proprietà statale e il codice penale persegue le critiche al Capo dello Stato e la pubblicazione di materiale che potrebbe diffondere “spirito di dissenso tra il popolo”. La libertà di riunione e di associazione è invece generalmente rispettata, sia pure in presenza di episodi di restrizione.

La Costituzione riconosce quella islamica come la religione di Stato e individua nella legge islamica, la Svaria, la fonte della legislazione statale.

La situazione politica interna

Capo dello Stato, dalla riunificazione del paese nel 1990, è Ali Abdullah Saleh (n. 1942), già presidente della Repubblica araba dello Yemen del Nord dal 1978.

Lo Yemen è caratterizzato da una situazione resa instabile dalla persistente rivalità tra Nord e Sud, sopravvissuta alla riunificazione del 1990, dalla contrapposizione con la minoranza sciita degli Houti nel Nord e dalla presenza di Al Qa’ida, secondo alcuni osservatori inizialmente tollerata dal governo di Saleh e poi contrastata, a seguito delle pressioni USA e dell’Arabia Saudita.

Nel gennaio 2011 anche lo Yemen è stato interessato dall’ondata di manifestazioni popolari di protesta che stanno coinvolgendo il Nord Africa e il Medio Oriente. Al riguardo, come già sopra rilevato (cfr. tabella nella premessa), con riferimento ai dati socio-economici assunti nel presente dossier come parametro rilevante per l’interpretazione degli eventi, si segnala che il tasso di crescita del PIL yemenita nel 2009 è stimato al 3,8 per cento; inoltre nel medesimo anno: il PIL pro-capite è pari a 1,1 dollari; la popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni risulta pari al 22 per cento della popolazione complessiva e quella tra i 15 e i 29 anni al 30 per cento della popolazione; il tasso di scolarizzazione secondaria è del 37 per cento e quello di disoccupazione giovanile (vale a dire quello dei soggetti compresi tra i 15 e i 24 anni) è del 18,7 per cento (20,5 maschile, 13,5 femminile).

Di seguito si fornisce una cronologia degli ultimi eventi yemeniti:

19 gennaio: le forze dell’ordine impediscono una manifestazione universitaria nella capitale Sana’a di sostegno al cambiamento politico in Tunisia; una manifestazione dei separatisti del Sud è repressa nella città di Aden;

23 gennaio: arrestati i leader della protesta universitaria, tra le quali Tawakul Karman, giornalista ed esponente del partito islamista Islah; manifestazione di duecento giornalisti di solidarietà con la Karman;

27 gennaio: secondo fonti giornalistiche migliaia di persone partecipano ad una manifestazione a Sana’a per richiedere le dimissioni del presidente Saleh;

2 febbraio: il presidente Saleh annuncia l’intenzione di non ricandidarsi alla scadenza del suo mandato nel 2013, escludendo anche di cedere il potere al figlio;

3 febbraio: nonostante l’annuncio di Saleh nuove manifestazioni richiedono le dimissioni del presidente.

11-12 febbraio: A seguito degli eventi egiziani, nuove manifestazioni, con circa 4.000 partecipanti, principalmente studenti e avvocati, chiedono le dimissioni del presidente Saleh. Manifestazioni con circa 3.000 partecipanti si svolgono anche ad Aden, per richiedere anche l’indipendenza del Sud Yemen. In tutte le manifestazioni si verificano scontri con le forze dell’ordine. Human Rights Watch denuncia l’utilizzo da parte delle forze dell’ordine yemenite di pistole elettriche taser per stordire i manifestanti.

Indicatori internazionali sul paese:

Libertà politiche e civili: Stato “non libero” (Freedom House); regime autoritario (Economist)

Indice della libertà di stampa: 170 su 178

Libertà religiosa: gravi limitazioni alla libertà religiosa (ACS); Islam religione di Stato e limitazioni alla libertà delle altre religioni (USA)

Corruzione percepita: 146 su 178

Variazione PIL 2009: + 3,8 per cento (stima)

Situazione di conflitto armato interno

Risultati delle elezioni parlamentari del 2003:

|

Partito |

Seggi |

% voti |

|

Congresso generale del popolo |

238 |

58,8 |

|

Islah |

46 |

22,6 |

|

Partito nasserista |

3 |

1,9 |

|

Ba’ath |

2 |

0,7 |

Principali partiti e movimenti della società civile yemenita[5]

I partiti legalmente riconosciuti sono 22: il Congresso generale del popolo, partito del presidente Saleh esercita un ruolo egemone nella vita politica yemenita; la congregazione yemenita per la riforma (Islah) è un partito islamista di caratterizzazione anche tribale, inizialmente alleato del Congresso generale del popolo e dal 1997 all’opposizione. L’alleanza tra Congresso generale del popolo e Islah era motivata dalla contrapposizione al partito socialista yemenita, partito rappresentativo dello Yemen del Sud.

Alle ideologie panarabiste si rifanno invece il Partito nasserista e il partio Ba’ath:

Fonti: The Statesman’s Yearbook 2011, Unione interparlamentare, Freedom House, Human Rights Watch, Arab Reform Bulletin –Carnegie endowment for international peace, Brookings Institution, Economist Intelligence Unit, Ansa.

Fonti e criteriLe informazioni relative alle date di svolgimento delle elezioni, alle forme di stato e di governo e ai sistemi elettorali sono riprese dall’Unione interparlamentare (www.ipu.org), dalla International Foundation for Electoral Systems(www.ifes.org; l’IFES è una fondazione indipendente statunitense volta alla promozione della stabilità democratica attraverso lo studio e l’assistenza dei processi elettorali) e dal CIA World FactBook. La distinzione tra “Stati liberi”, “Stati parzialmente liberi” e “Stati non liberi” è ripresa dal rapporto annuale Freedom in the World redatto daFreedom House, organizzazione non governativa USA per la promozione delle libertà civili e della democrazia nel mondo, fondata nel 1941 con un’impronta bipartisan. I dati riportati nella nota sono ripresi dal rapporto Freedom in the World 2010.Per ulteriori elementi cfr.:www.freedomhouse.org. Sempre con riferimento alle condizioni delle libertà politiche e civili sono stati inseriti i dati ripresi dal democracy index 2010 dell’Economist Intelligence Unit, che distingue tra democrazie compiute, democrazie imperfette, regimi ibridi democratico-autoritari, regimi autoritari. I dati relativi alla libertà di stampa sono ripresi dall’indice della libertà di stampa 2010 predisposto dall’organizzazione Reporters sans frontières, organizzazione non governativa internazionale fondata nel 1985. Per la situazione della libertà religiosa, non essendosi rinvenute allo stato fonti qualificate indipendenti, si è fatto ricorso a due diverse risorse che comunque appaiono presentare un sufficiente grado di accuratezza e affidabilità scientifica: il rapporto annuale di “Aiuto alla Chiesa che soffre” e quello predisposto dal Dipartimento di Stato USA. “Aiuto alla Chiesa che soffre” è un’”opera di diritto pontificio” fondata nel 1947 per il soccorso della Chiesa nei paesi in cui si trovi in difficoltà in particolare per violazioni della libertà religiosa. In particolare, le valutazioni riprese nella nota sono desunte dalla mappa allegata al rapporto che classifica i diversi Stati sulla base della presenza di gravi limitazioni alla libertà religiosa; limitazioni alla libertà religiosa; violenze da parte di istituzioni; violenze e intolleranze sociali; conflitti locali di carattere religioso, ovvero dall’assenza di eventi significativi. E’ stato utilizzato il rapporto 2010. Il rapporto sulla libertà religiosa del Dipartimento di Stato USA è invece predisposto annualmente sulla base dell’International Religious Freedom Act del 1998. Nella nota è riportata una sintesi del giudizio preliminare espresso nei paragrafi introduttivi dei capitoli relativi ai diversi paesi; è stato utilizzato il rapporto 2010. L’indice della corruzione percepita è elaborato dall’organizzazione indipendente internazionale Transparency International, fondata nel 1993. L’indice definisce la corruzione come l’”abuso di potere pubblico per ottenere vantaggi privati” ed è elaborato attraverso l’aggregazione di dati contenuti in fonti internazionali e indipendenti. La posizione più alta nell’indice corrisponde ad una situazione di minore corruzione percepita. Nella nota si è fatto riferimento all’Indice 2010. Per ulteriori dettagli cfr. www.transparency.org I dati relativi al tasso di variazione del PIL nel 2009 sono ripresi dal World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale dell’ottobre 2010. |

|

La presenza o meno di situazioni di conflitto armato è ripresa dall’Armed Conflict Database dell’International Institute for Strategic Studies, centro di ricerca britannico,che classifica i conflitti armati in conflitti internazionali (che coinvolgono i governi in conflitto sulla sovranità e il territorio), in conflitti armati interni (che hanno luogo tra forze governative e gruppi armati organizzati che controllano un territorio sufficiente a sostenere operazioni militari pianificate) ed in azioni terroristiche (vale a dire in attacchi posti in essere da fazioni coinvolte in una significativa opposizione armata allo Stato). Con riferimento allo status del conflitto si distingue tra conflitti attivi o in corso (che possono essere a bassa o alta intensità); situazioni di cessate il fuoco (che coinvolgano I leader riconosciuti dei contendenti, senza tuttavia rappresentare la risoluzione del conflitto) e di accordo di pace (una formale soluzione del conflitto riconosciuta dai contendenti, che tuttavia può essere non ancora attuata completamente).

|

[1] Fonti Brookings Institution; Economist Intelligence Unit; Arab Human Development Report 2009. Per quel che concerne il tasso di incremento demografico medio, l’Arab Human Development Report 2009 sottolinea che questo è diminuito, nel complesso dei paesi arabi, dal 3,2% annuo del quinquennio 1970-1975 al 2,1% annuo del quinquennio 2000-2005. La proiezione per il periodo 2005-2010 compiuta dal rapporto è di un incremento medio annuo del 2%, quasi il doppio di quello stimato a livello globale per il medesimo periodo (1,2%)

[2] Fonte: Economist Intelligence Unit; CIA World Factbook

Fonti: The Statesman’s Yearbook 2011, Unione interparlamentare, Freedom House, Human Rights Watch, Arab Reform Bulletin –Carnegie endowment for international peace, Brookings Institution, Economist Intelligence Unit, Ansa.

[3] Fonte: Carnegie Endowment for International Peace, Carnegie Guide to Egypt Election, in www.carnegieendowment.org

[4] Fonte: Carnegie Endowment for international peace

Fonti: The Statesman’s Yearbook 2011, Unione interparlamentare, Freedom House, Human Rights Watch, Arab Reform Bulletin –Carnegie endowment for international peace, Brookings Institution, Economist Intelligence Unit, Ansa.

[5] Fonte: Economist Intelligence Unit