Sulla pubblicità dei lavori:

Realacci Ermete , Presidente ... 3

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EMERGENZA IDRICA E SULLE MISURE NECESSARIE PER AFFRONTARLA

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Realacci Ermete , Presidente ... 3

Spano Donatella , Coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore all'Ambiente della Regione Sardegna ... 3

Realacci Ermete , Presidente ... 5

Spano Donatella , Coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore all'Ambiente della Regione Sardegna ... 5

Piras Alberto , Direttore generale del distretto idrografico della Sardegna ... 5

Realacci Ermete , Presidente ... 6

Spano Donatella , Coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore all'Ambiente della Regione Sardegna ... 6

Mariani Raffaella (PD) ... 6

Daga Federica (M5S) ... 7

Spano Donatella , Coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore all'Ambiente della Regione Sardegna ... 7

Mariani Raffaella (PD) ... 8

Realacci Ermete , Presidente ... 8

Spano Donatella , Coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore all'Ambiente della Regione Sardegna ... 8

Realacci Ermete , Presidente ... 8

Piras Alberto , Direttore generale dell'agenzia del distretto idrografico della Sardegna ... 8

Realacci Ermete , Presidente ... 9

ALLEGATO: Documentazione depositata dai rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome ... 10

Sigle dei gruppi parlamentari:

Partito Democratico: PD;

MoVimento 5 Stelle: M5S;

Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);

Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP;

Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD;

Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);

Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS;

Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE;

Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);

Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);

Misto: Misto;

Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIpI;

Misto-Direzione Italia: Misto-DI;

Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;

Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA;

Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI;

Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL;

Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

ERMETE REALACCI

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web tv.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla, l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'assessore Spano, che è anche la coordinatrice degli assessori all'ambiente di tutte le regioni, ha depositato del materiale, che è in distribuzione e che i colleghi possono visionare anche subito. Ne autorizzo pertanto la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (vedi allegato).

Come l'assessore sa, è in corso un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica, che peraltro abbiamo verificato con vari soggetti essere tutt'altro che esaurita in molte aree, inclusa la Sardegna. I dati sono stati in parte presentati, quindi è molto importante per noi conoscere il punto di vista della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Informo l'assessore che ha a disposizione un quarto d'ora, venti minuti per illustrare il suo punto di vista; ci sarà poi un'interazione con i colleghi, per eventuali domande o questioni.

Do la parola all'assessore Spano per lo svolgimento della relazione.

DONATELLA SPANO, Coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore all'Ambiente della Regione Sardegna. Grazie. Abbiamo accettato con molto piacere la richiesta della Commissione di avere un punto di vista della Conferenza delle regioni e delle province autonome sull'emergenza idrica.

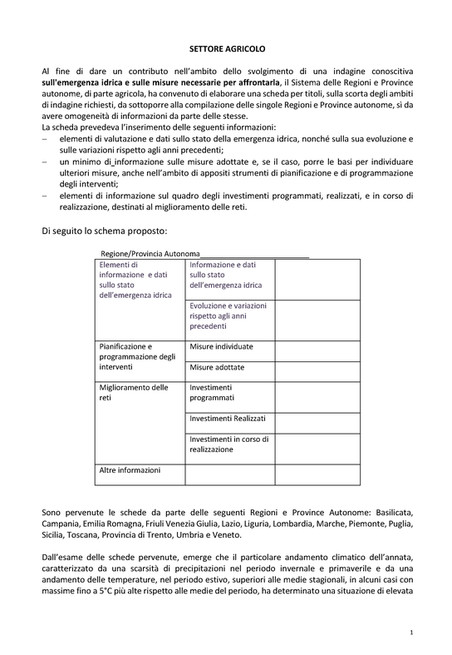

Il Presidente Bonaccini ha chiesto alla Commissione Ambiente ed energia e alla Commissione Politiche agricole di lavorare sul tema, per cui abbiamo condiviso un metodo comune per stilare uno schema, che è stato distribuito a tutte le regioni, in modo da avere le informazioni necessarie. Data la difformità e la variabilità che esiste tra le regioni, c'è la necessità di avere delle schede contestualizzate a seconda della realtà regionale.

La suddivisione dei compiti tra le due Commissioni è stata la seguente: il settore idropotabile è compito della Commissione Ambiente ed energia, invece la parte irrigua riguarda la Commissione Politiche agricole.

Rispetto al documento che abbiamo depositato, dirò brevemente alcune cose relativamente alla parte del settore idropotabile. Questo documento contiene, però, anche una disamina dei dati relativi alla parte agricola. Il coordinatore della Commissione Politiche agricole non è potuto venire oggi, però il documento è piuttosto esaustivo.

Devo dire che non tutte le regioni hanno risposto al nostro invito, però credo che ci siano molti dati a disposizione; è quindi Pag. 4possibile avere un quadro abbastanza chiaro, soprattutto per le regioni che sono in maggiore sofferenza.

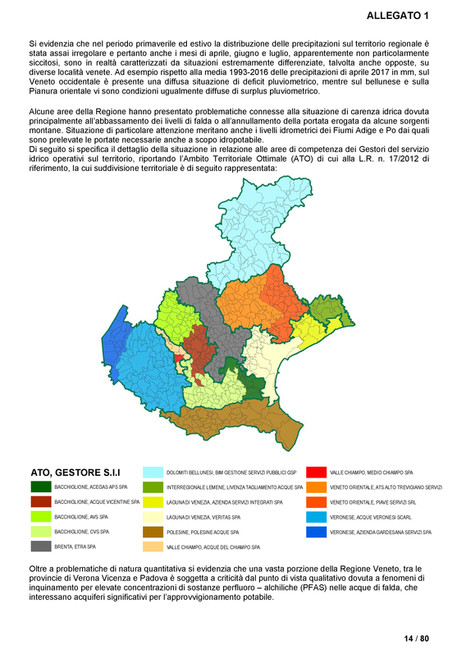

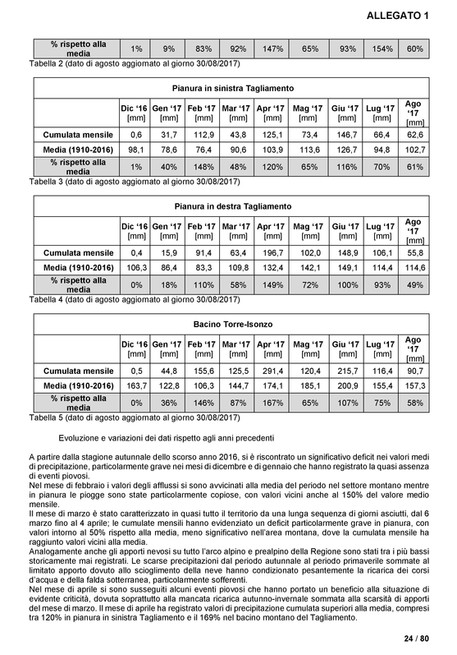

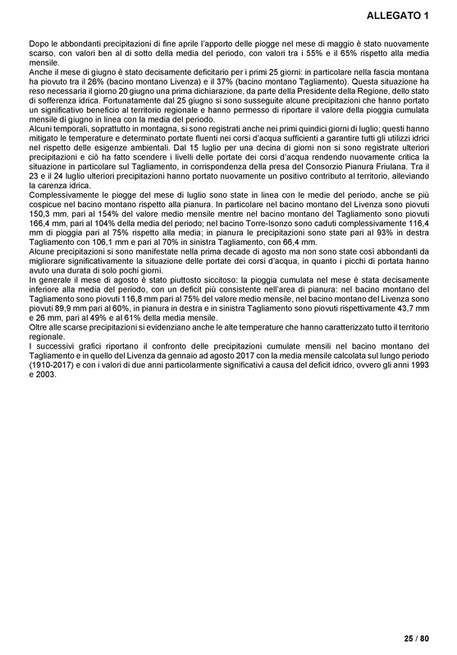

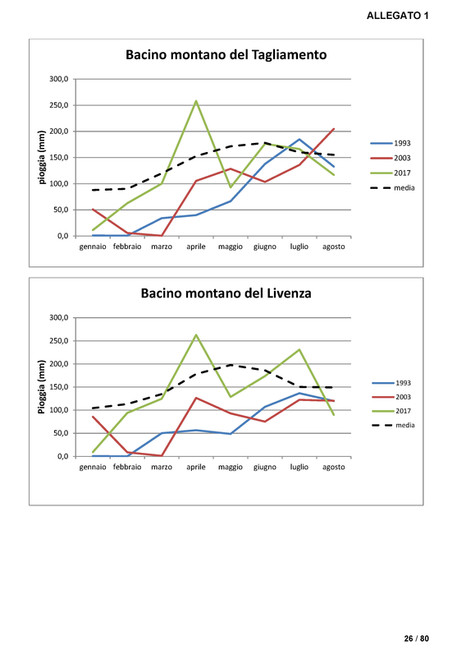

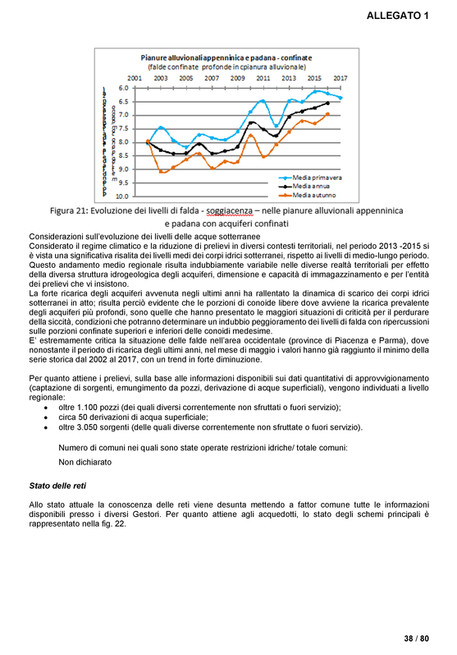

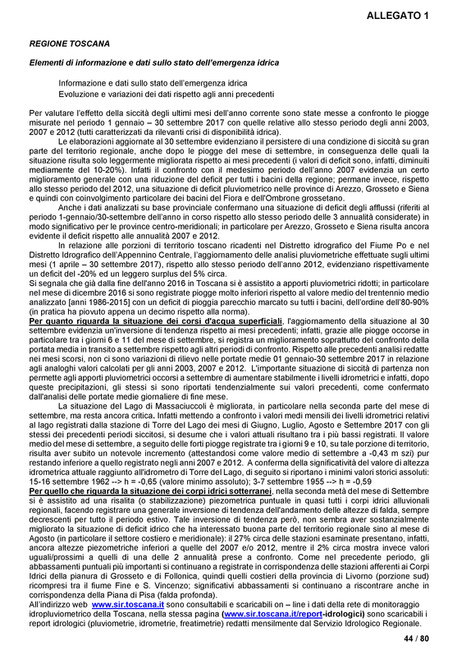

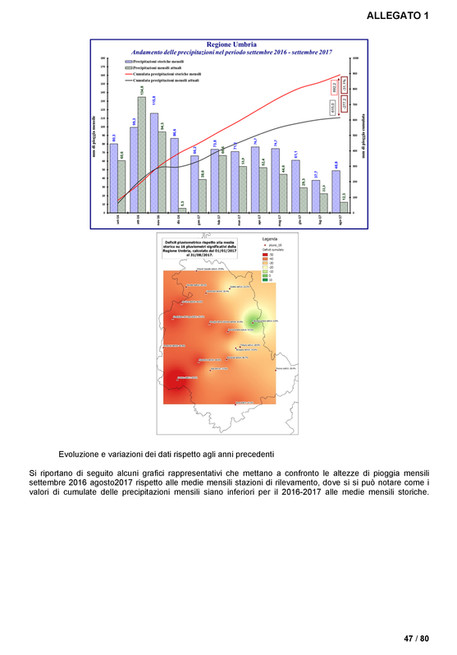

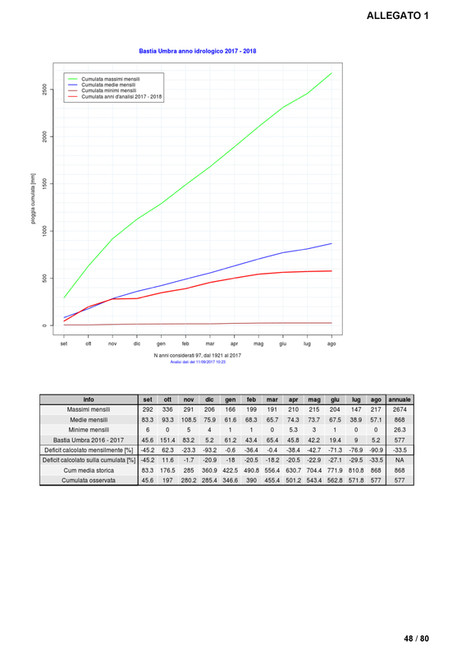

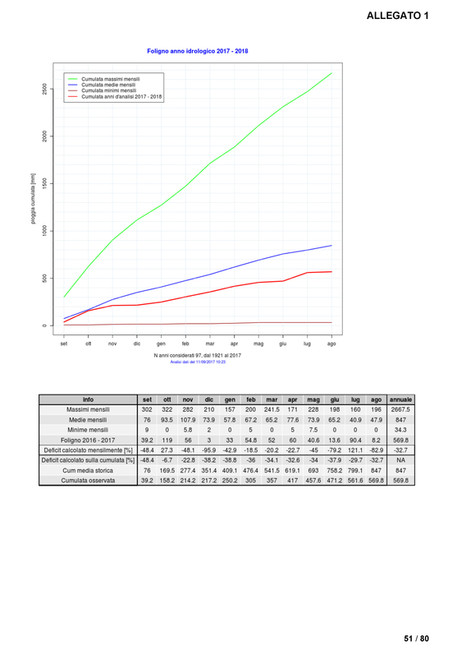

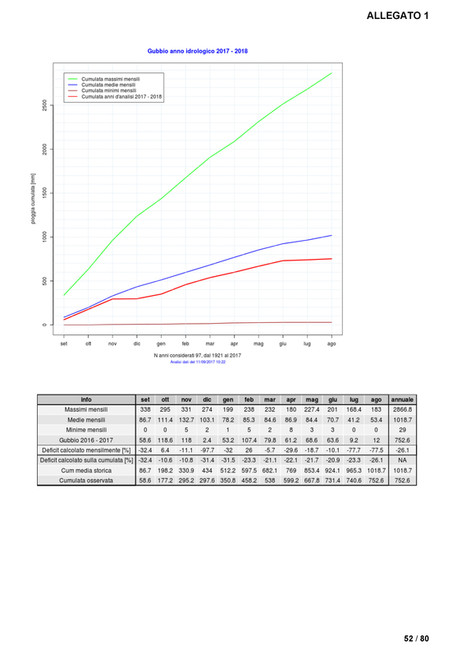

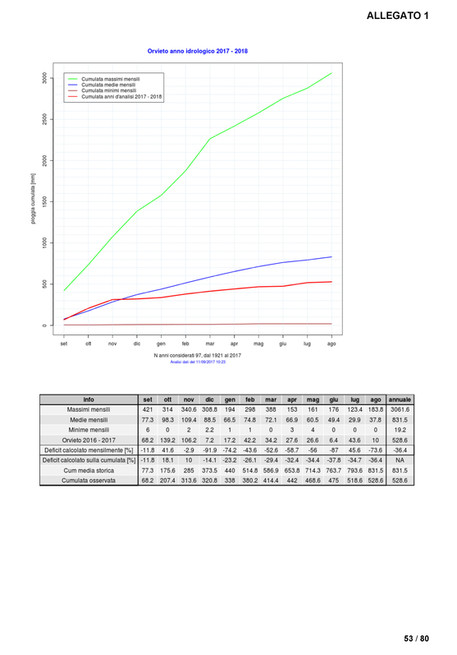

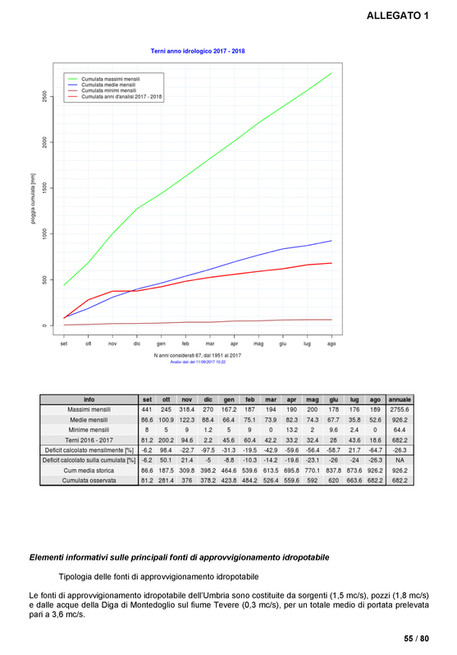

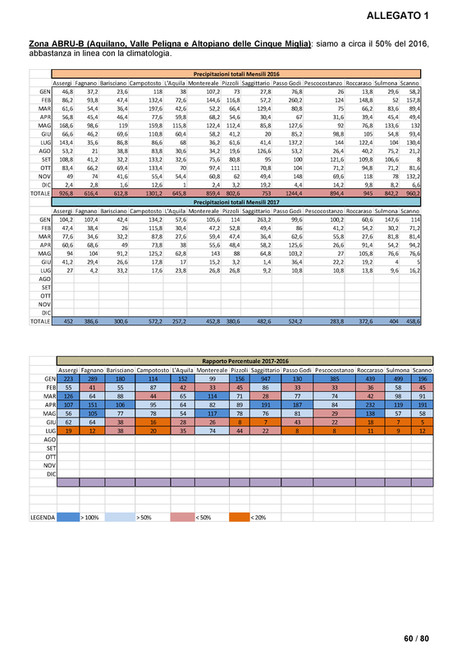

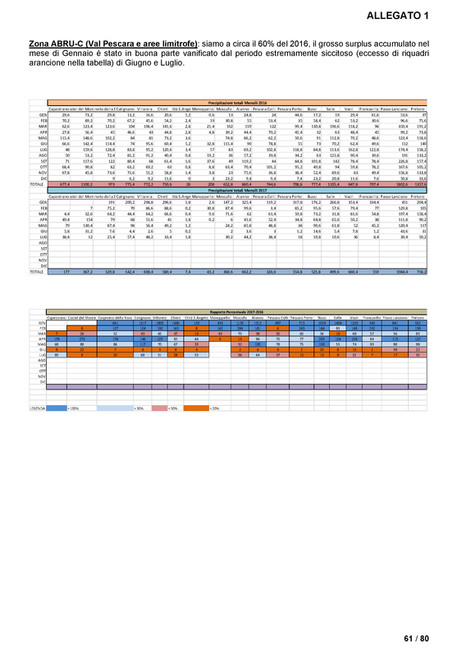

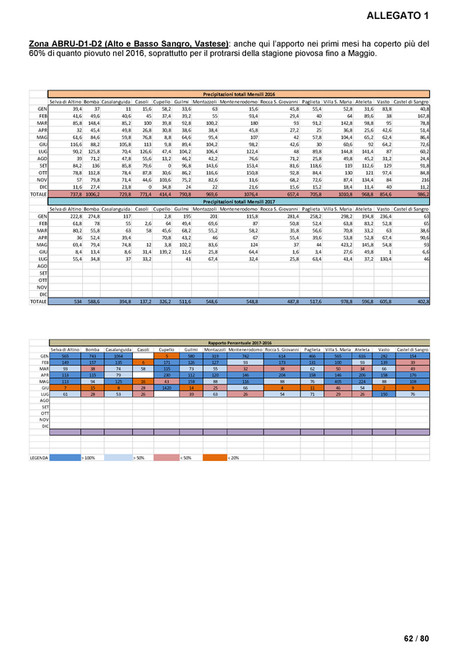

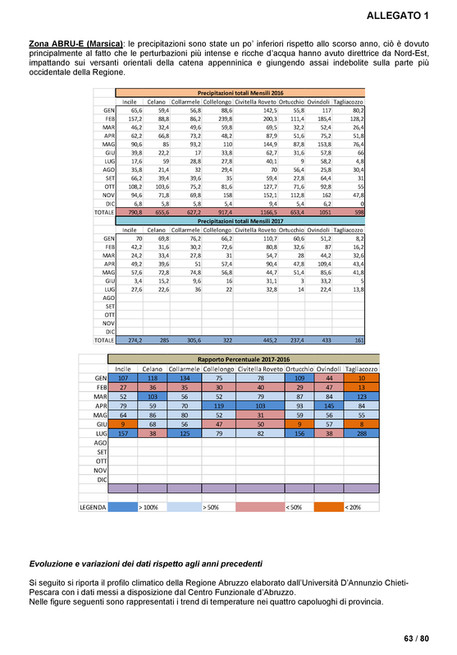

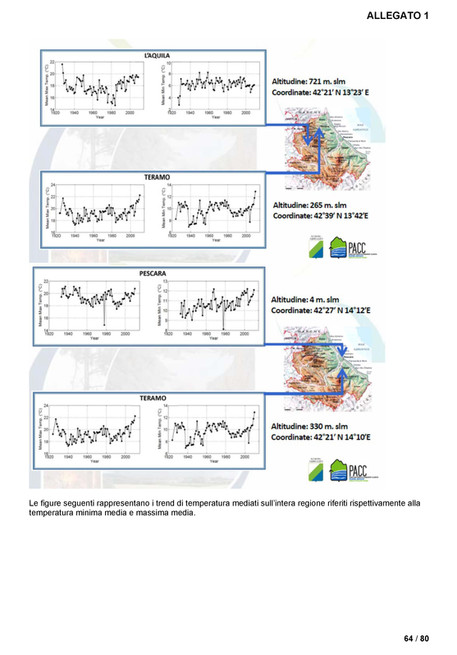

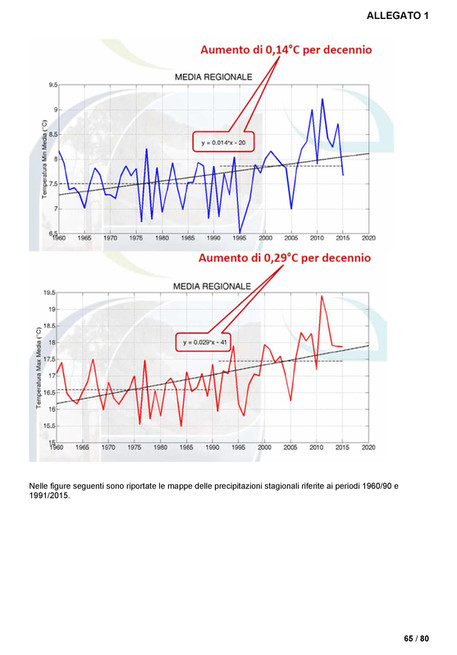

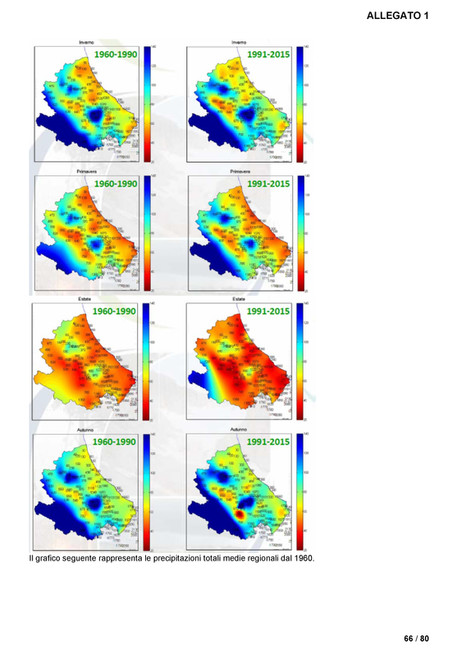

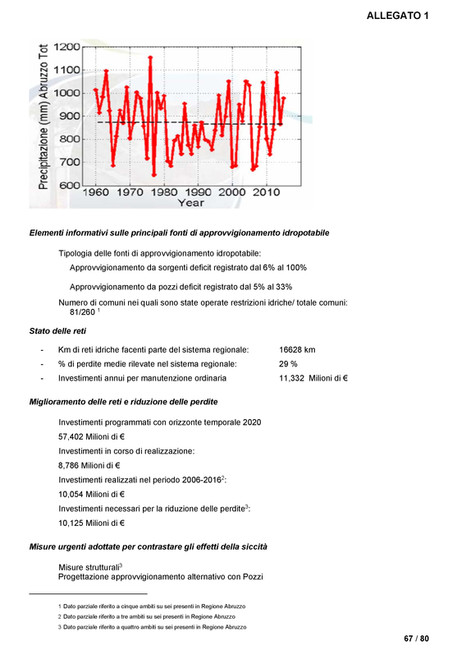

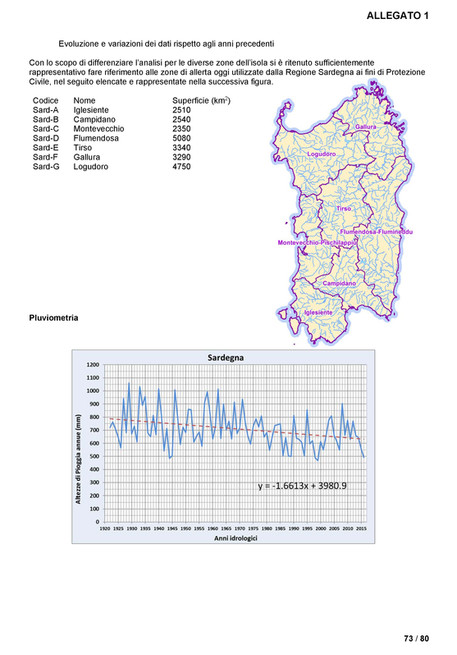

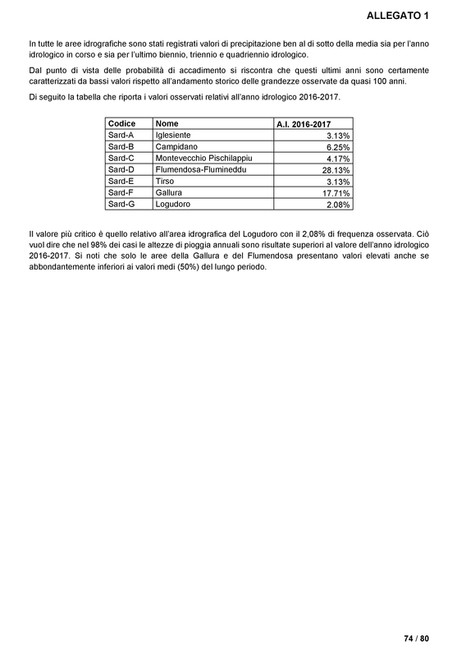

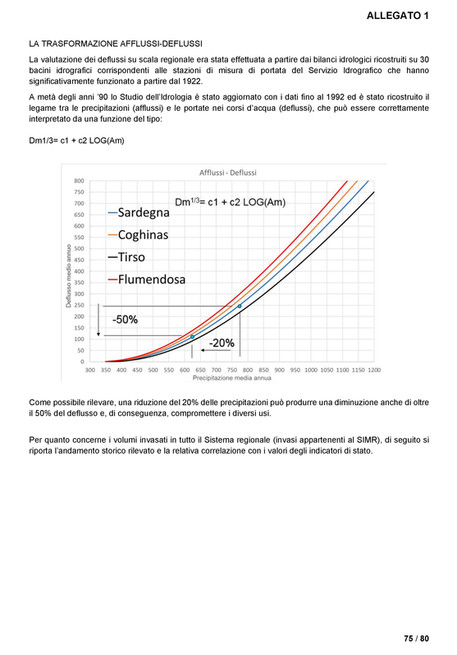

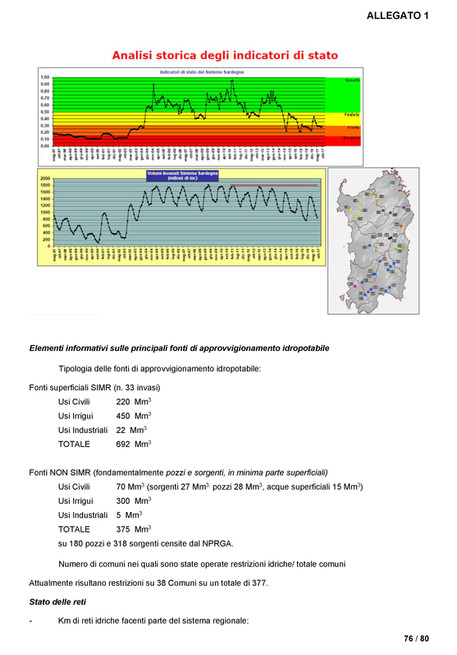

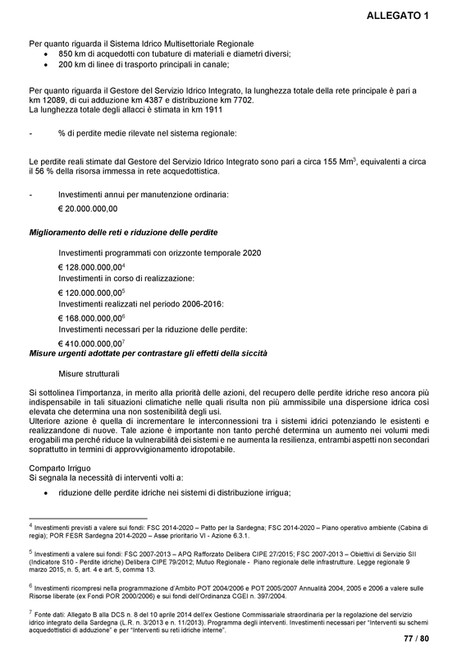

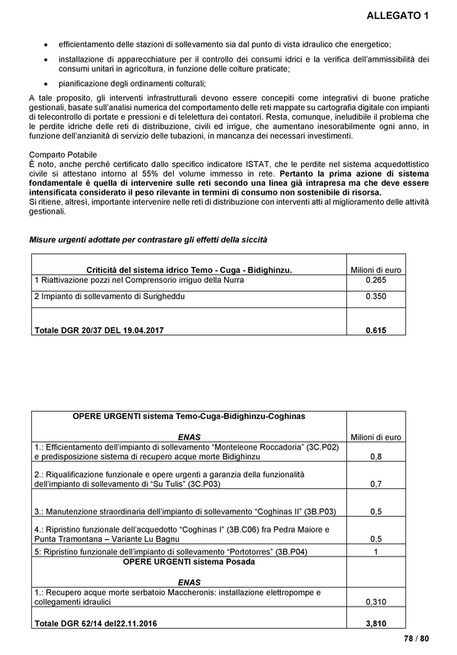

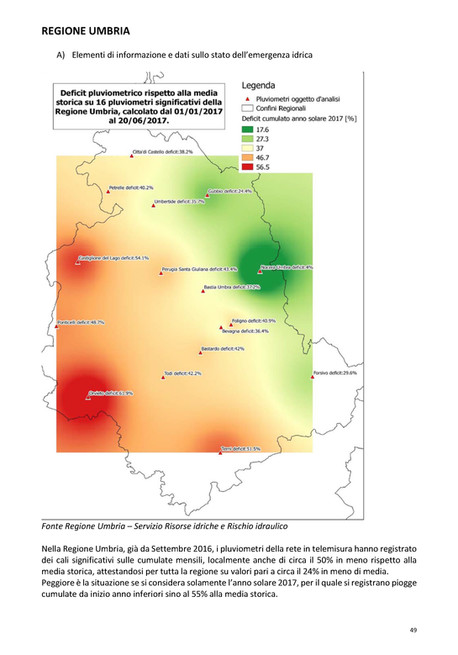

Per quanto riguarda la parte ambientale, quindi il settore potabile, il documento riporta una serie di dati sugli andamenti meteorologici, ossia sulla condizione meteorologica che le singole regioni hanno subìto.

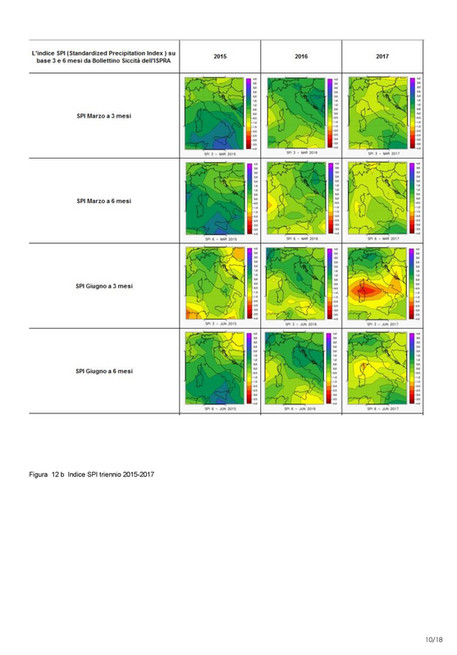

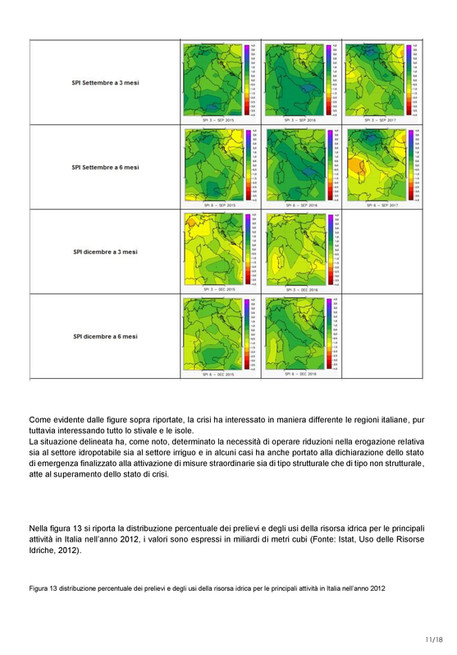

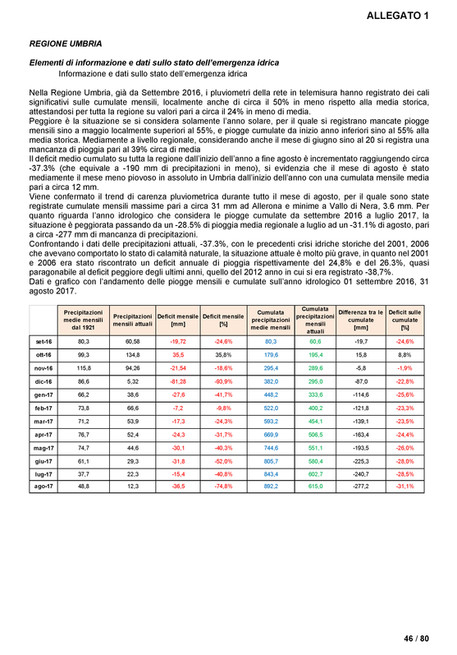

Ci si è soffermati soprattutto sugli aspetti idrologici generali che hanno portato alla crisi. Infatti, la crisi ha interessato in maniera differente le regioni italiane, coinvolgendo sia le regioni del nord sia le regioni del centro sia le isole.

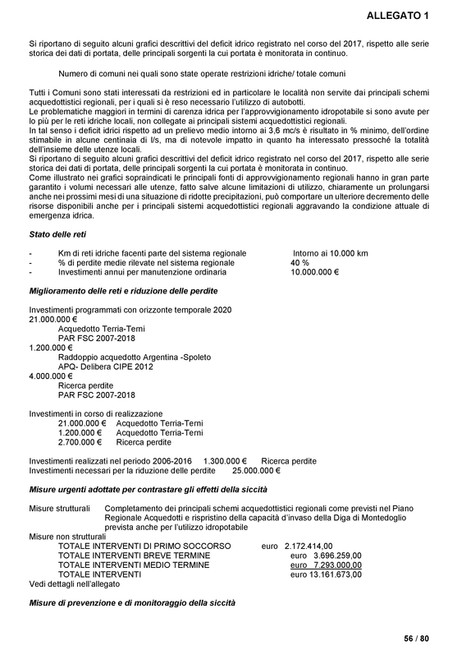

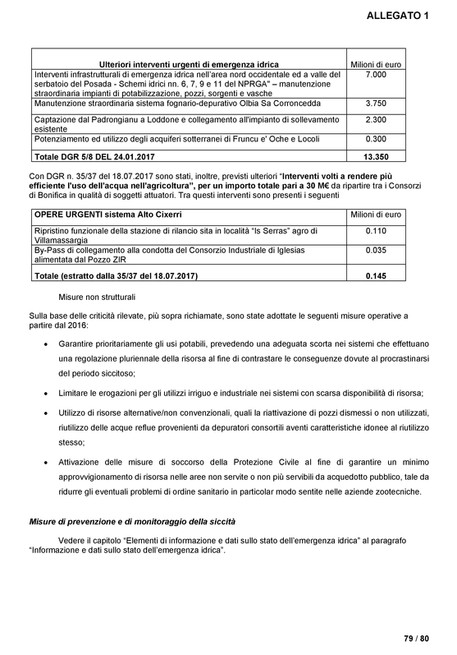

Questa situazione ha determinato la necessità di operare con riduzioni dell'erogazione relativa sia al settore idropotabile sia al settore irriguo e, in alcuni casi, ha portato anche alla dichiarazione dello stato di emergenza, finalizzato all'attivazione di misure straordinarie, sia di tipo strutturale sia di tipo non strutturale, atte al superamento della crisi.

Purtroppo, in molte regioni, come, per esempio, in Sardegna, questa situazione sta perdurando, comportando una serie di altre misure. Per esempio, si sarebbe dovuta chiudere la campagna antincendio, invece abbiamo deciso di tenerla aperta perché abbiamo ancora un elevato rischio di incendi.

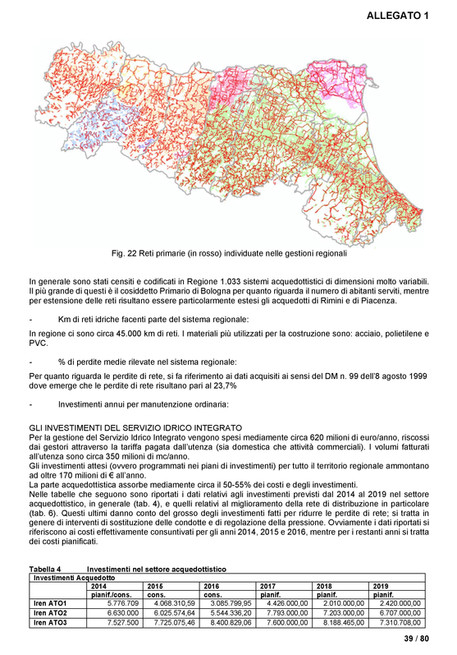

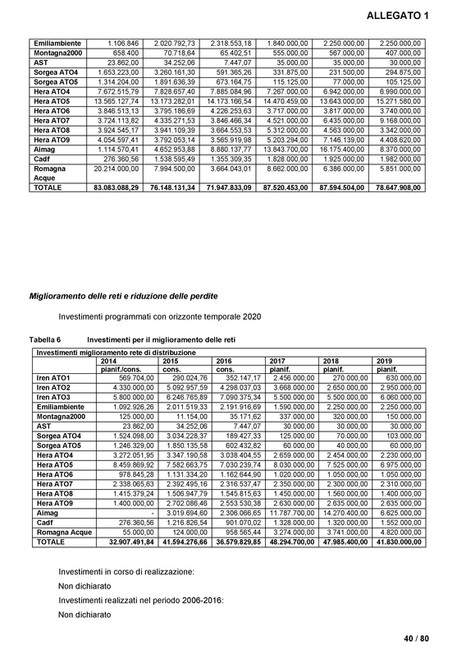

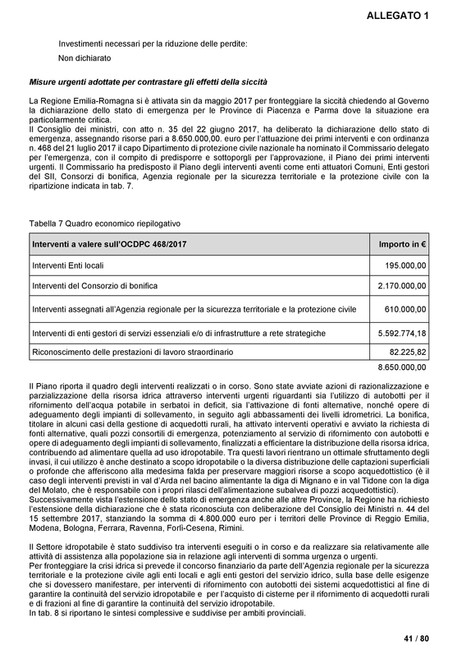

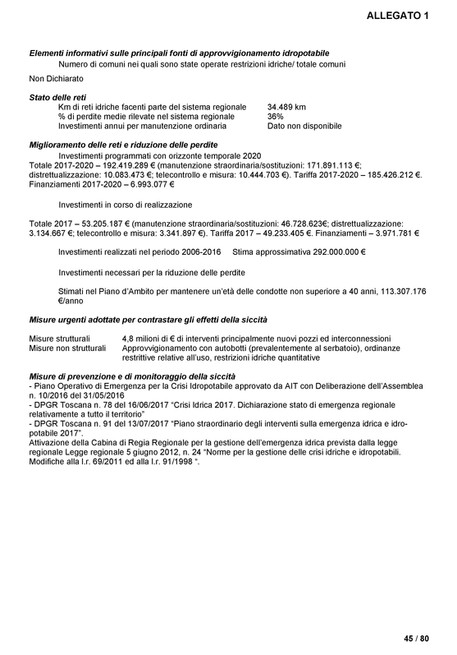

Sono stati messi in evidenza nel documento aspetti infrastrutturali generali.

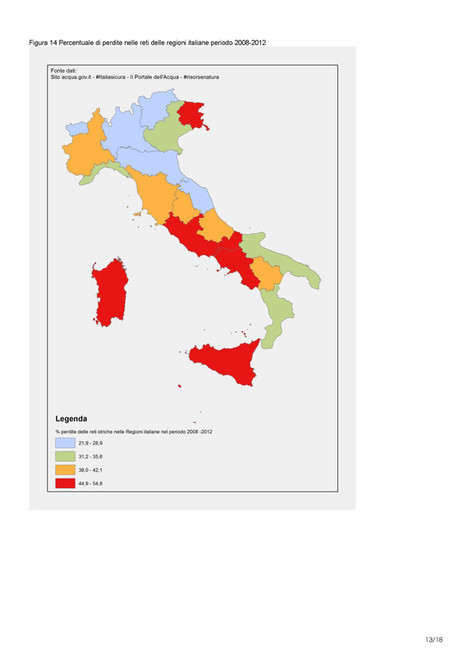

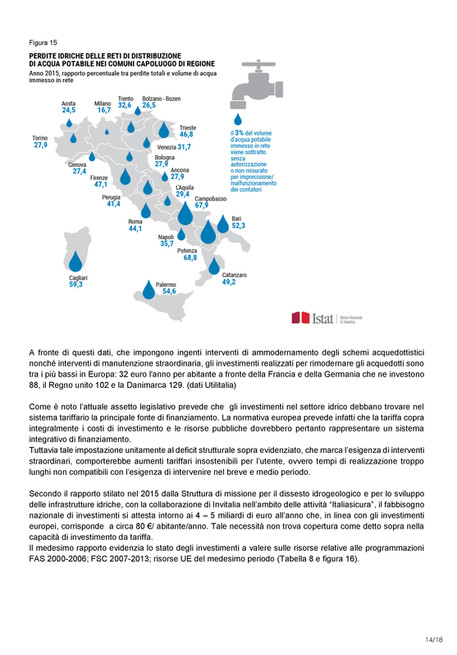

Per il settore potabile, in Italia si disperde circa il 38 per cento dell'acqua immessa nella rete e le perdite medie sono vicine al 50 per cento nel centro e nel sud e minori nel nord. Il 60 per cento delle infrastrutture è stato realizzato oltre trent'anni fa e il 25 per cento di queste supera anche i cinquant'anni. Inoltre, il tasso di rinnovo nazionale è pari circa allo 0,38 per cento.

Ogni giorno, c'è una dispersione di quasi 9 miliardi di litri d'acqua, a causa delle perdite registrate nella rete degli acquedotti, quindi, complessivamente, nell'arco di un anno le perdite idriche ammontano a circa 3.200 milioni di metri cubi, con un totale immesso in rete di circa 8.500 milioni di metri cubi.

Dall'analisi dei dati disponibili, appare evidente la necessità di ingenti interventi di ammodernamento degli schemi acquedottistici nonché interventi di manutenzione straordinaria.

L'entità degli interventi realizzati per riammodernare gli acquedotti è tra le più basse d'Europa. Abbiamo messo in evidenza un confronto: in Italia si spendono 32 euro all'anno per abitante, a fronte degli 88 euro di Francia e Germania, dei 102 euro del Regno Unito e dei 129 euro della Danimarca.

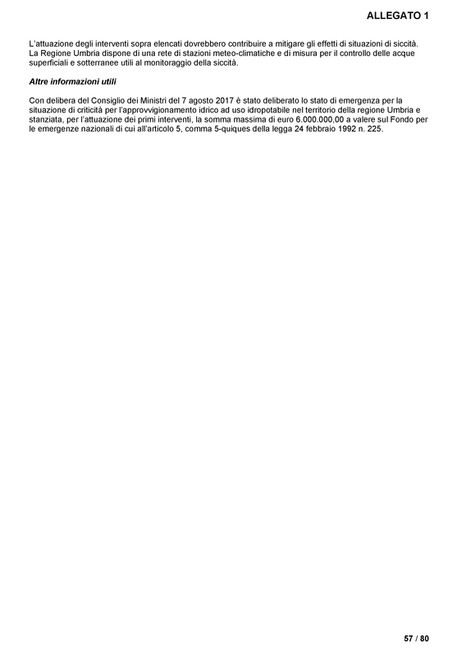

Un altro punto importante è quello delle risorse e dei finanziamenti. Com'è noto, l'attuale assetto legislativo prevede che gli investimenti nel settore idrico debbano trovare nel sistema tariffario la principale fonte di finanziamento. La normativa europea prevede infatti che la tariffa copra integralmente i costi di investimento mentre le risorse pubbliche dovrebbero rappresentare un sistema integrativo di finanziamento. Tuttavia, quest'impostazione, unitamente al deficit strutturale di cui ho già parlato, marca l'esigenza di interventi straordinari e comporterebbe aumenti tariffari insostenibili per l'utente.

Pertanto, è chiaro che, con tempi di realizzazione lunghi e non compatibili con l'esigenza di intervenire nel breve periodo, c'è la necessità di un'impostazione diversa.

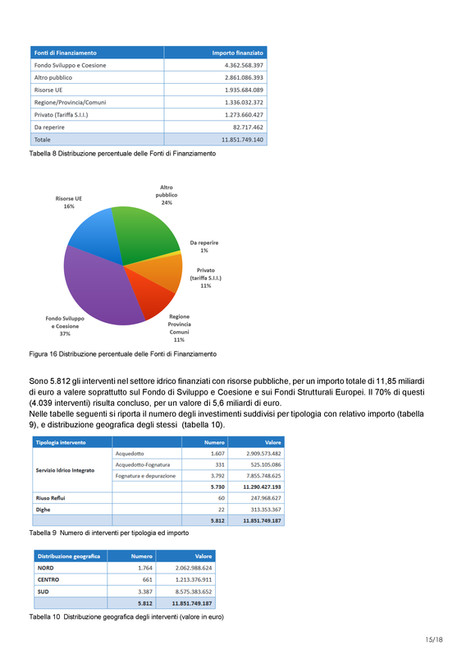

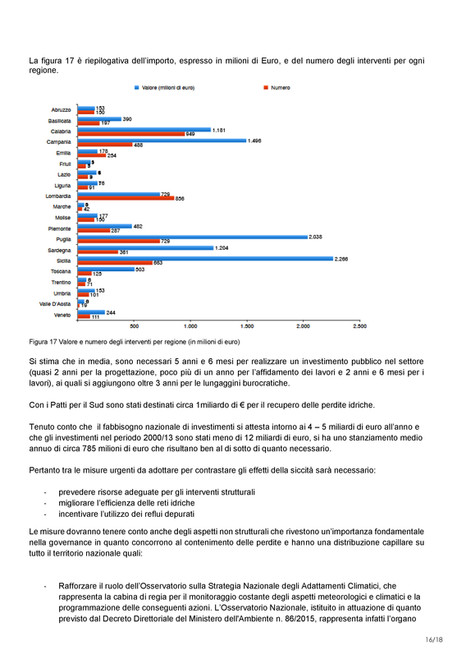

Un aspetto che è necessario sottolineare riguarda il fatto che, dal 2000 al 2013, sono stati 5.812 gli interventi nel settore idrico finanziati con risorse pubbliche, per un importo totale di quasi 12 miliardi di euro, tutti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e sui fondi strutturali europei. Il 70 per cento di questi risulta concluso, per un valore di 5,6 miliardi di euro.

Teniamo conto che il fabbisogno nazionale di investimenti si attesta intorno ai 4 o 5 miliardi di euro all'anno, affinché tutti gli interventi possano essere coperti, e che gli investimenti totali nel periodo 2000-2013 sono stati inferiori ai 12 miliardi di euro.

Alla fine, rispetto a un fabbisogno di 4 o 5 miliardi di euro all'anno, si registra uno stanziamento medio annuo di circa 800 Pag. 5milioni di euro, che risultano ben al di sotto del necessario.

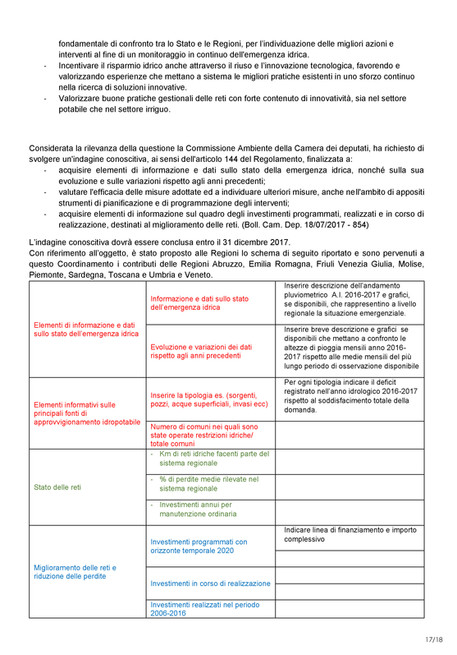

Osservando la situazione e le schede stilate dalle regioni, la Commissione ambiente e energia ha individuato, tra le misure urgenti da adottare per contrastare gli effetti di questa situazione veramente critica, tre punti fondamentali: prevedere risorse adeguate per gli interventi strutturali, migliorare l'efficienza delle reti idriche e incentivare l'utilizzo dei reflui depurati.

Soprattutto rispetto a quest'ultimo punto, l'idea è che anche per l'acqua venga adottato quel concetto di economia circolare che può essere applicato a tutti i settori, compreso quello industriale, per esempio.

Le misure devono tener conto anche degli aspetti non strutturali, che rivestono importanza fondamentale nella governance, in quanto concorrono al contenimento delle perdite e hanno una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale.

Quali sono i punti e le misure che pensiamo debbano essere portate avanti? Intanto, bisogna rafforzare, oltre al ruolo dell'Osservatorio nazionale su acqua e salute, il ruolo dell'Osservatorio nazionale sulla Strategia nazionale ai cambiamenti climatici, che rappresenta la cabina di regia per il monitoraggio costante degli aspetti meteorologici e climatici e la programmazione delle conseguenti azioni. Istituito in attuazione al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 86 del 2015, l'Osservatorio rappresenta, infatti, l'organo fondamentale del confronto Stato-regioni; quindi, se rafforziamo l'Osservatorio nazionale, il confronto tra Stato e regioni per l'individuazione delle migliori azioni e dei migliori interventi al fine del monitoraggio continuo può essere senz'altro efficace; d'altra parte, l'Osservatorio ha consentito quest'anno anche di tenere conto delle singole situazioni regionali.

In secondo luogo, bisogna incentivare il risparmio idrico, anche attraverso il riuso e l'innovazione tecnologica. Dobbiamo cercare di valorizzare e di favorire esperienze regionali che, anche se possono sembrare locali, sono senz'altro importanti per mettere a sistema le migliori pratiche già esistenti, in uno sforzo continuo di risorse innovative.

Inoltre, bisogna incentivare le buone pratiche gestionali delle reti con forte contenuto di innovatività, sia nel settore potabile sia nel settore irriguo, perché credo che anche la parte del documento relativa all'irriguo preparata dalla Commissione Politiche agricole metta in evidenza un'esigenza di innovatività.

Questo è il quadro del contenuto del documento.

PRESIDENTE. Grazie, assessore. Prima di dare la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni, vorrei dire che il materiale è molto corposo, quindi bisogna esaminarlo con attenzione per integrarlo con le altre questioni poste.

La situazione mi ha particolarmente preoccupato e lo dico, assessore, anche per il quadro generalmente difficile che ci è stato presentato dai gestori di varie parti d'Italia: il problema esiste dal Piemonte alla Campania ed è emersa anche la situazione particolarmente critica della Sardegna, in particolar modo per la mancanza di piovosità, ma anche per la necessità evidenziata di opere di collegamento fra i vari bacini.

DONATELLA SPANO, Coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore all'Ambiente della Regione Sardegna. In merito l'ingegner Piras potrà aggiungere altri aspetti, ma devo dire che, soprattutto sul settore agricolo e in particolare nel nord della Sardegna, che, paradossalmente, è più colpita rispetto agli altri bacini, ci troviamo in una condizione veramente critica.

Sulle opere infrastrutturali, c'è veramente la necessità di rinnovare. In merito, chiedo all'ingegner Piras di fornire alcuni dati per mettere in evidenza alcuni aspetti senz'altro importanti.

ALBERTO PIRAS, Direttore generale del distretto idrografico della Sardegna. Dal punto di vista del rinnovo delle strutture, l'Assessore Pag. 6 ha detto bene perché l'Italia è il fanalino di coda in Europa per gli investimenti in questo settore. Scontiamo anche un dato di fatto, dal momento che le reti esistenti hanno un'età media molto elevata, quindi non posso che confermare le considerazioni dell'Assessore sulla necessità di interventi importanti in questo settore per rimetterci al passo e per mantenere l'efficienza degli impianti.

D'altra parte, queste considerazioni sono state sviluppate anche da Italia Sicura nell'ambito della sua missione. Da fonti di Italia Sicura deriva, infatti, il dato di un'esigenza di circa 4 miliardi e mezzo di euro all'anno su tutto il territorio nazionale per un intervento massiccio sulle infrastrutture del servizio idrico integrato: sono le reti idriche in primo luogo a determinare il livello di perdite di cui si è parlato.

Senz'altro questa deve essere la strada, anche perché essa apporta un beneficio all'ambiente perché persegue l'obiettivo della limitazione dello sfruttamento della risorsa, nel senso che si preleva una risorsa inferiore per soddisfare le necessità.

D'altra parte, quella è una scelta virtuosa dal punto di vista economico perché in molti casi, di cui la nostra Regione è un esempio, la risorsa richiede costi molto importanti per essere portata all'utilizzatore finale, quali i costi dell'energia elettrica per il sollevamento, i costi di potabilizzazione e i costi di trattamento dei fanghi negli impianti di potabilizzazione; quindi è assolutamente importante che le perdite vengano ridotte in maniera drastica sia da un punto di vista ambientale, sia da un punto di vista economico, per innescare un circolo virtuoso che tenda ad autofinanziare, con i risparmi che si ottengono, ulteriori opere nel medesimo settore.

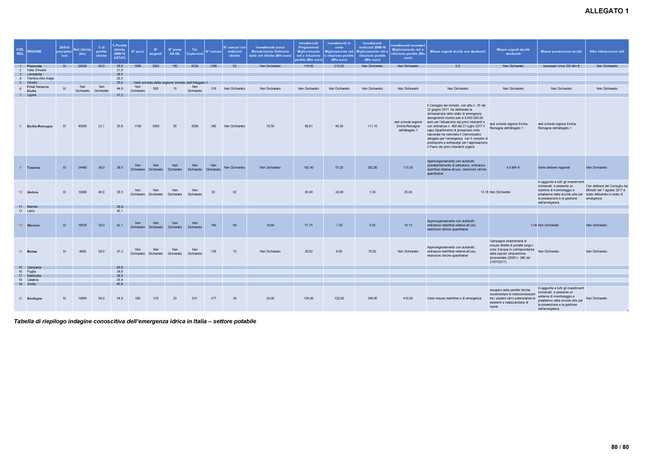

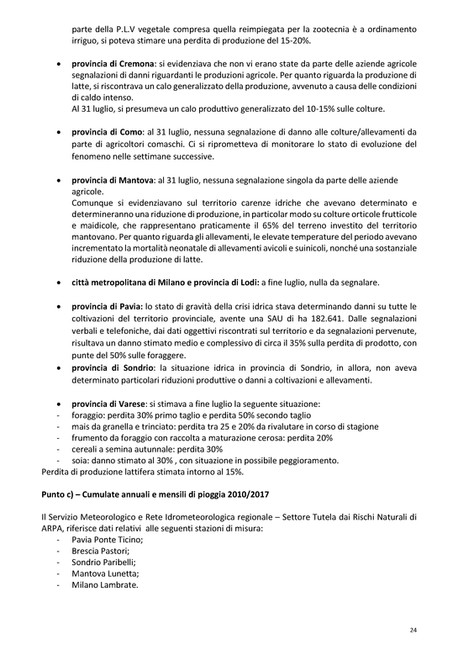

Nella relazione, abbiamo illustrato la situazione delle perdite nelle varie regioni italiane. A pagina 13 del documento, c'è uno schema sulle diverse regioni, tra cui, purtroppo, si distinguono la Sardegna, ma anche il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Campania, il Molise e la Sicilia. Come si vede dallo schema, le perdite di queste regioni – che sono nella fascia più alta – sono superiori al 44,9 per cento.

Questa mappa è già abbastanza significativa; tuttavia, sulla base dei dati ISTAT c'è anche un altro schema che considera le principali città, dove Cagliari è al 59,3 per cento di perdite, Palermo al 54,6, Campobasso addirittura al 67,9 per cento.

A riguardo, non posso che confermare che il provvedimento principe per affrontare la situazione è il reperimento delle risorse necessarie per investire in questo campo.

PRESIDENTE. Sì, tuttavia abbiamo posto il problema anche all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico: bisogna anche stabilire un meccanismo di tariffazione che favorisca l'uso intelligente dell'acqua perché, fino a quando le società possono mettere in bolletta soltanto gli investimenti, sono un po’ disincentivate a curare le perdite. Bisogna trovare un meccanismo per cui chi introduce dei miglioramenti e ha dei buoni standard in termini di utilizzo dell'acqua ne ricava dei vantaggi. L'Autorità ci ha detto che lo sta studiando, per cui vedremo.

DONATELLA SPANO, Coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore all'Ambiente della Regione Sardegna. Le premialità in questo senso aiutano decisamente, perché non è possibile basare tutto sulla tariffa.

Questo vale per la Sardegna, ma anche per altre regioni a vocazione turistica, anche perché questo problema diventa più forte e più importante nel momento in cui la popolazione triplica. Soprattutto sull'idropotabile, essendo il turismo un settore economico di tale importanza, non possiamo ritrovarci in situazioni così critiche.

RAFFAELLA MARIANI. Ringrazio l'assessore per i dati forniti, che leggeremo con attenzione.

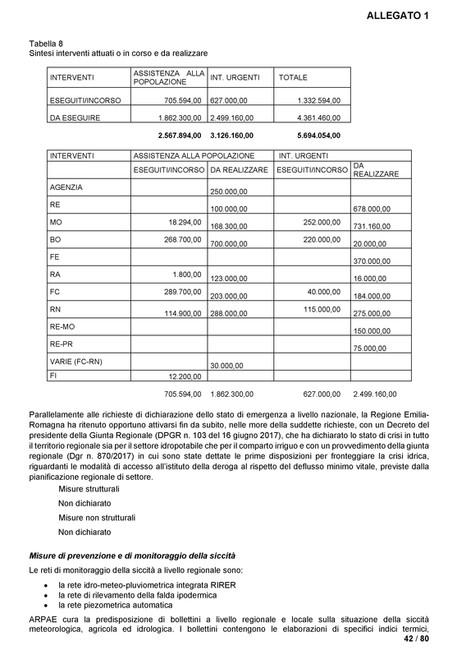

Vorrei affrontare un tema che mi ha colpito fra le prime cose che avete detto. Intanto, vorrei chiedervi a quale arco temporale si riferiscono gli investimenti che sottolineate nelle tabelle 9 e 10, a pagina 15 del documento. Immagino quello sia l'ultimo Pag. 7 arco di finanziamento dei Fondi di coesione, però vorrei da voi la conferma. Mi riferisco ai circa 11 miliardi di euro di investimenti fatti.

Riguardo ai tempi medi stimati per la realizzazione degli investimenti, che si aggirano intorno a cinque anni e sei mesi, a noi è stata segnalata, nell'arco delle scorse audizioni, un'eccessiva burocratizzazione, che anche voi evidenziate nella relazione, nonché, da parte di chi si muove a livello nazionale, una differente organizzazione da una regione all'altra, che si traduce in normative regionali differenti non trascurabili per i gestori e per coloro che hanno necessità di muoversi sul piano nazionale.

Riguardo alle lungaggini burocratiche, pensate che ci sia uno spazio anche per la normativa regionale, oltre che per quella nazionale, non soltanto sulle autorizzazioni, ma anche sull'efficienza in settori che dovrebbero avere la priorità?

C'è un altro aspetto su cui vorrei chiedere chiarimenti e che nella relazione non è mai citato. Mi riferisco alla scarsa manutenzione degli invasi esistenti e alle autorizzazioni per la realizzazione di quelli nuovi. Per quelli esistenti e non soltanto, visto che oggi si sta dibattendo in alcune regioni sulla realizzazione di nuovi invasi, dal livello regionale più ampio, a voi sono state proposte considerazioni? Vorrei sapere, in sostanza, se se ne devono fare di nuovi o se si devono manutenere meglio quelli esistenti e quali sono le difficoltà di tipo legislativo e burocratico.

FEDERICA DAGA. Vi ringrazio per la vostra esposizione. In effetti, avete quasi risposto alle domande che avevo in mente di farvi.

Mi vorrei soffermare sulla questione della fiscalità generale per gli investimenti. Rispetto alla questione avete sostenuto che non è possibile, in questo momento di eccezionalità o meglio di normalità ormai, caricare ulteriormente sulla tariffa gli interventi mai fatti negli ultimi quindici o vent'anni.

L'altra questione riguarda gli osservatori dei distretti di bacino. Ho avuto la possibilità di ascoltare l'Osservatorio dell'Appennino centrale e l'ho trovato funzionale alla necessità di questo momento.

Vorrei un commento in merito da voi. Ci avete detto che quello era, più o meno, un ambito funzionante, però vorrei sapere come è possibile secondo voi implementarlo ulteriormente. Dal mio punto di vista, non si possono chiudere gli osservatori in questo momento, ma devono continuare ad andare avanti, anche perché la questione non è assolutamente risolta e quel tipo di contesto fa sì che le regioni, gli ambiti territoriali ottimali e i vari gestori possano parlarsi e mettersi d'accordo sulle cose necessarie da fare.

Vi chiedo anche se ritenete che ci sia qualcosa in più da fare. Grazie.

DONATELLA SPANO, Coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore all'Ambiente della Regione Sardegna. Riguardo agli anni di programmazione, ci si è riferiti alle due programmazioni precedenti e, in particolare, a quella del 2000-2006 e a quella del 2007-2013.

Il rapporto stima in qualche modo qual è il tempo necessario per arrivare alla realizzazione di un'opera. La stima media è di circa cinque anni e mezzo per realizzare un intervento pubblico nel settore: due anni per la progettazione; poco più di un anno per l'affidamento dei lavori; due anni e sei mesi per l'esecuzione dei lavori. A questi, si aggiungono anche tempi maggiori dovuti ad altro.

È chiaro che i decreti sull'organizzazione del settore per i nuovi bacini, le autorità e via dicendo, sono stati visti abbastanza bene dalle regioni, a parte la Sardegna e la Sicilia. Devo dire che le altre regioni hanno visto di buon grado questo tipo di organizzazione, ma ora vogliamo anche vedere gli effetti del nuovo decreto sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), che pone in capo al livello nazionale alcune opere e non ne pone altre.

Per quanto riguarda il settore energetico, senz'altro tutti gli interventi sono in capo al Ministero, mentre altre opere, come quelle legate all'acqua, rimangono al livello regionale. Tuttavia, si impone alle regioni una ristrutturazione di tutta l'istruttoria Pag. 8della VIA, quindi di tutta l'istruttoria autorizzativa, anche in termini temporali perentori. Sperando che tale perentorietà non causi superficialità, anche perché questo può essere il rischio, i termini perentori possono avere un effetto importante dal punto di vista autorizzativo, quindi dei tempi.

RAFFAELLA MARIANI. Sugli invasi? Ci sono invasi che devono essere fatti ex novo e altri che devono essere manutenuti diversamente, perché interrati o mal funzionanti. Questo confligge molto anche con le differenti leggi regionali, per cui un grande gestore si pone il problema che in una regione si deve adeguare a certe regole e in un'altra deve operare diversamente.

Chiedo se a voi risulta questo problema e se lo avete verificato anche nelle altre regioni.

PRESIDENTE. Anche rispetto all'agricoltura, ci sono forti differenze fra regione e regione nelle politiche avviate, sia rispetto a forme di irrigazione più efficienti sia rispetto a selezioni delle colture sulla base del bisogno d'acqua.

C'è un tentativo di coordinarsi da parte delle regioni? Lo chiedo perché sappiamo che ci sono geometrie molto variabili da regione a regione nel tener conto di questo problema.

DONATELLA SPANO, Coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore all'Ambiente della Regione Sardegna. Dal punto di vista agricolo, anche se non ho partecipato direttamente, posso dire che ci sono differenze notevoli: alcune regioni sono molto più avanti nella programmazione colturale e nel sistema di irrigazione, per cui hanno anche una certa facilità di cambiare coltura a seconda dell'annata.

Devo dire che questo non si riscontra in tutte le regioni e c'è anche una certa staticità. D'altra parte, c'è molta differenza anche rispetto all'innovazione, per esempio sull'utilizzo dei reflui depurati: mi sembra questo fosse uno degli argomenti più avanzati e più importanti, non soltanto per gli usi urbani, ma anche per l'uso industriale.

A me sembra auspicabile che anche un'industria diventi autosufficiente da questo punto di vista, depurando le acque reflue e riutilizzandole, Si tratta dello stesso discorso che facevo prima sull'economia circolare dell'acqua. Questo vale in tutti i settori, ma in quello industriale ancora di più.

Sugli invasi, magari possiamo mandare successivamente i dati.

PRESIDENTE. Vi chiedo se avete ulteriori dati da inviarci, in maniera tale che ne possiamo tener conto nella redazione del rapporto conclusivo.

ALBERTO PIRAS, Direttore generale dell'agenzia del distretto idrografico della Sardegna. Sugli invasi, posso dire quello che avviene in Sardegna.

La Sardegna ha la fortuna di far coincidere il territorio regionale con il territorio di competenza dell'autorità di bacino, quindi c'è una gestione unitaria degli invasi presenti.

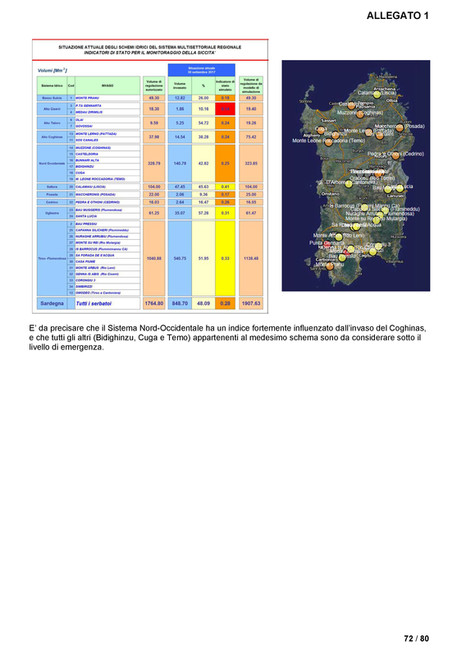

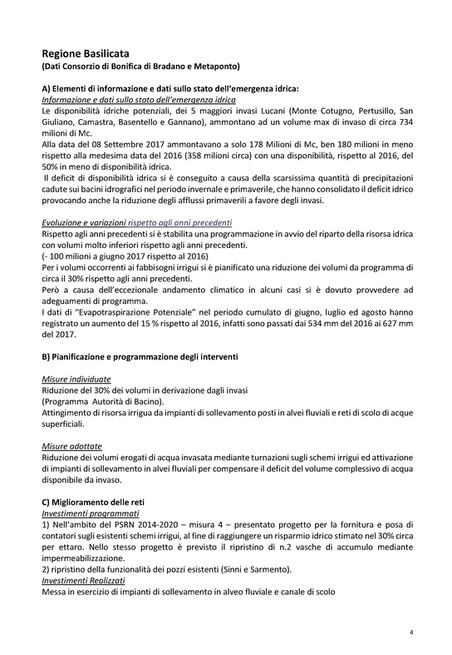

Tra l'altro, credo che la Sardegna sia forse la regione italiana con il maggior volume e il maggior numero di dighe. In Sardegna ci sono 34 dighe del sistema regionale multisettoriale, che rifornisce diversi usi (agricoltura, industria e settore civile).

Questo sistema deve essere gestito unitariamente perché, come abbiamo visto quest'anno, la crisi colpisce alcune zone e meno altre. Nel nostro caso, la Sardegna nord-occidentale è stata colpita pesantemente dalla crisi in atto.

In tal senso, è essenziale che le risorse si possano trasferire da un bacino all'altro, se non da un invaso all'altro, e che le utenze collegate a valle delle dighe possano essere alimentate in maniera elastica, quando manca la risorsa in una riserva e deve essere alimentata da un'altra.

Questo è un fatto essenziale, per cui la Sardegna si è dotata anche di un gestore unico del sistema regionale multisettoriale, l'ENAS, un ente strumentale della regione sotto il controllo dell'autorità di bacino, Pag. 9che fornisce anche indirizzi sulla fonte da utilizzare per eventuali trasferimenti di risorse da dove è possibile farlo.

Certo, c'è ancora da lavorare per incrementare l'efficienza e il numero delle strutture di trasferimento della risorsa, ma, se trasporto questo discorso a livello nazionale, ritengo, anche se non ho una conoscenza diretta e personale delle situazioni specifiche delle altre regioni, che questa gestione unitaria della risorsa sia importantissima. Lo dico perché, altrimenti, si rischia di far rimanere senz'acqua interi territori, quando, con una gestione oculata, si potrebbe trasferire la risorsa da zone adiacenti. Grazie.

PRESIDENTE. Vi ringrazio e vi ripeto che, se avete ulteriori dati anche su questo fronte e ce li fate avere, ci aiutate.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

Pag. 10ALLEGATO

Pag. 11