Sulla pubblicità dei lavori:

Capua Ilaria , Presidente ... 2

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE STRATEGIE PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Audizione di esperti del settore: professor Gian Paolo Barbetta, direttore Ufficio valutazione della Fondazione Cariplo; dottor Domenico Nobili, responsabile Struttura sistemi e servizi formativi dell'ISFOL; dottoressa Daniela Pompei, responsabile Servizio integrazione migranti della Comunità di Sant'Egidio; Viviana Castelli, presidente dell'Associazione STEP-net Onlus.

Capua Ilaria , Presidente ... 2

Barbetta Gian Paolo , Direttore Ufficio valutazione della Fondazione Cariplo ... 2

Capua Ilaria , Presidente ... 5

Nobili Domenico , Responsabile Struttura sistemi e servizi formativi dell'ISFOL ... 5

Capua Ilaria , Presidente ... 7

Pompei Daniela , Responsabile Servizio integrazione migranti della Comunità di Sant'Egidio ... 7

Capua Ilaria , Presidente ... 9

Castelli Viviana , Presidente dell'Associazione STEP-net Onlus ... 9

Capua Ilaria , Presidente ... 12

Allegato 1: Documentazione consegnata dal professor Gian Paolo Barbetta ... 13

Allegato 2: Documentazione consegnata dal dottor Domenico Nobili ... 35

Allegato 3: Documentazione consegnata dalla dottoressa Daniela Pompei ... 52

Allegato 4: Documentazione consegnata da Viviana Castelli ... 58

Sigle dei gruppi parlamentari:

Partito Democratico: PD;

MoVimento 5 Stelle: M5S;

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: FI-PdL;

Scelta Civica per l'Italia: SCpI;

Sinistra Ecologia Libertà: SEL;

Nuovo Centro-destra: NCD;

Lega Nord e Autonomie: LNA;

Per l'Italia (PI);

Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);

Misto: Misto;

Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;

Misto-Centro Democratico: Misto-CD;

Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;

Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ILARIA CAPUA

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di esperti del settore: professor Gian Paolo Barbetta, direttore Ufficio valutazione della Fondazione Cariplo; dottor Domenico Nobili, responsabile Struttura sistemi e servizi formativi dell'ISFOL; dottoressa Daniela Pompei, responsabile Servizio integrazione migranti della Comunità di Sant'Egidio; Viviana Castelli, presidente dell'Associazione STEP-net Onlus.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica, l'audizione di esperti del settore: professor Gian Paolo Barbetta, direttore Ufficio valutazione della Fondazione Cariplo; dottor Domenico Nobili, responsabile Struttura sistemi e servizi formativi dell'ISFOL, accompagnato dal dottor Emanuele Crispolti dell'ISFOL; dottoressa Daniela Pompei, responsabile Servizio integrazione migranti della Comunità di Sant'Egidio, accompagnata dalla dottoressa Paola Cardellicchio, responsabile del programma Diritto allo studio diritto al futuro; Viviana Castelli, presidente dell'Associazione STEP-net Onlus.

Do la parola al professor Gian Paolo Barbetta, direttore dell'Ufficio valutazione della Fondazione Cariplo.

GIAN PAOLO BARBETTA, Direttore Ufficio valutazione della Fondazione Cariplo. Vi ringrazio molto dell'invito a partecipare a quest'audizione. Mi è stato chiesto di provare a rassegnare velocemente le attività che Fondazione Cariplo ha avviato nel corso degli anni per contrastare la dispersione scolastica. Lo farei a partire da una premessa velocissima. La fondazione è un soggetto di natura privata, con una quantità di risorse limitate, e quindi non si propone di risolvere problemi. È consapevole che le limitate risorse a disposizione sono insufficienti per affrontare e risolvere qualunque dei problemi in ambito scolastico che abbiamo di fronte.

Tuttavia, le caratteristiche peculiari della fondazione, un soggetto privato senza fine di lucro, dotato di un ricco patrimonio, destinato a permanere nel tempo, rende questo soggetto particolarmente adatto, se non a risolvere problemi, ad avviare iniziative pilota, la cui funzione e il cui compito sia sperimentare e valutare in maniera rigorosa interventi innovativi e la loro capacità di risolvere meglio, rispetto a quanto facciano le policy correnti, alcuni problemi rilevanti. L'approccio adottato nel campo della dispersione scolastica è esattamente questo.

Non abbiamo l'ambizione di risolvere la situazione, ma di sperimentare alcune innovazioni e sviluppare e costruire conoscenze sugli interventi che funzionano e su quelli che, viceversa, dimostrano di non funzionare. È un approccio che gli americani chiamano what works, che vuol dire «ciò che funziona», in modo da offrire questa conoscenza ai policy maker per aiutarli a prendere le proprie decisioni.Pag. 3

Quest'approccio, volto soprattutto a valutare l'efficacia di determinati interventi, è stato applicato in due campi e con due progetti specifici. Uno è il progetto sulle pari opportunità nell'apprendimento, iniziato due anni fa, il cui obiettivo generale è ridurre il divario tra studenti italiani e studenti stranieri nel tasso di abbandono scolastico dopo la scuola secondaria di primo grado. Il secondo obiettivo è quello di avvicinare le scelte scolastiche degli stranieri – che sappiamo essere molto diverse, pur a parità di abilità, rispetto a quelle degli italiani – proprio a quelle di questi ultimi.

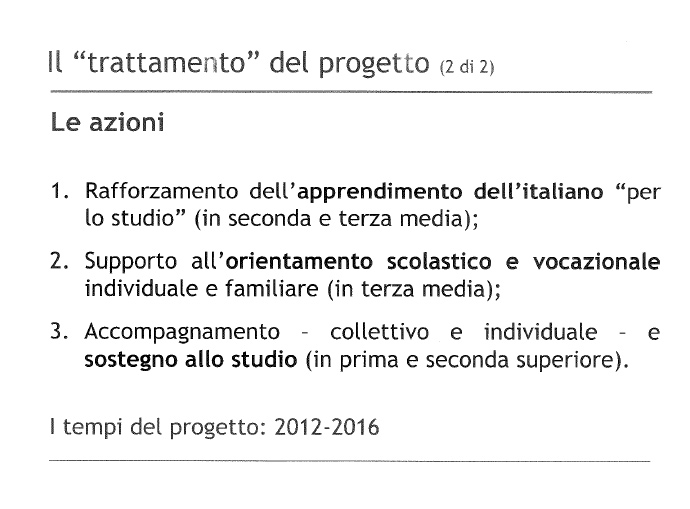

L'intervento sperimentato è, come lo chiamiamo gergalmente, il «trattamento». Si tratta di un brutto termine, ma che rende l'idea di un intervento misto, che racchiude tre azioni: un'attività di orientamento scolastico in seconda e in terza media con i ragazzi e i loro genitori; un'attività extrascolastica di approfondimento dello studio della lingua italiana, sempre in seconda e terza media; un accompagnamento individuale e collettivo allo studio in prima e seconda superiore.

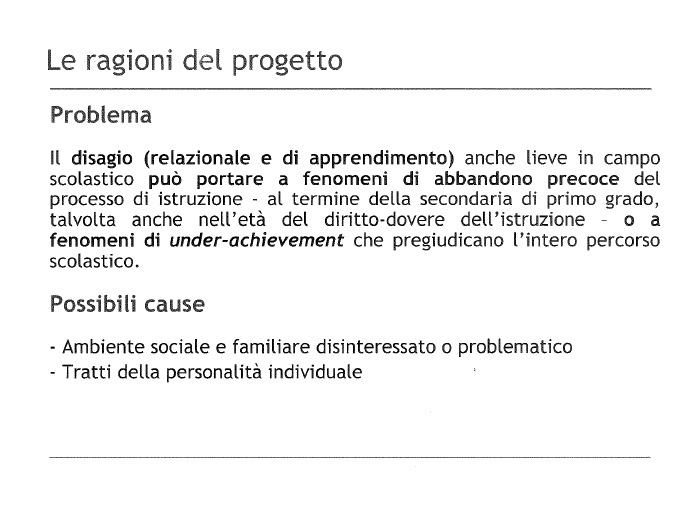

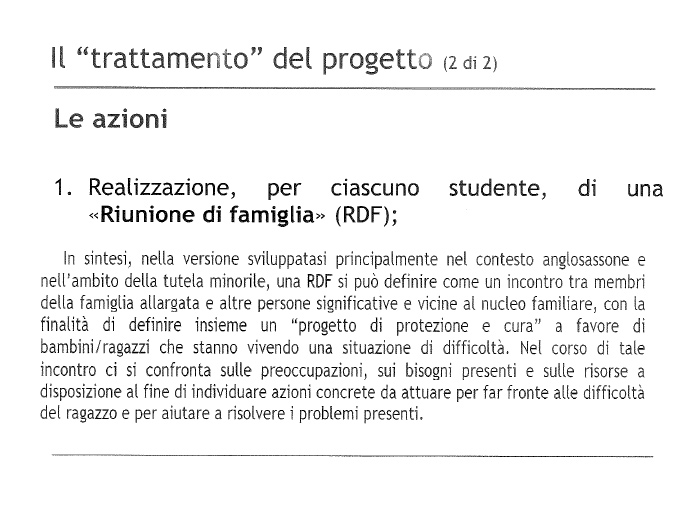

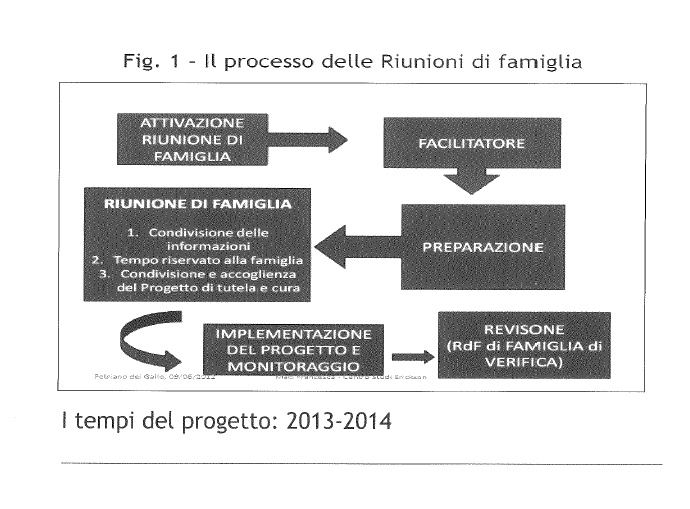

Potremmo definire il secondo progetto come un intervento di prevenzione precoce: si tratta del progetto «Riunioni di famiglia». Il suo obiettivo è esattamente quello di ridurre in maniera precoce, cioè a partire dalla prima media, il disagio scolastico, intendendo con ciò difficoltà sia nelle relazioni sia nell'apprendimento degli studenti con difficoltà lievi. La metodologia applicata, il «trattamento», in questo caso è una tecnica che abbiamo copiato dal contesto anglosassone, in particolare quello neozelandese, nota come riunione di famiglia. È un tentativo che i sociologi chiamerebbero di empowerment, cioè di restituzione di responsabilità in particolare ai genitori, ma a tutti gli adulti significativi attorno alla vita del ragazzo.

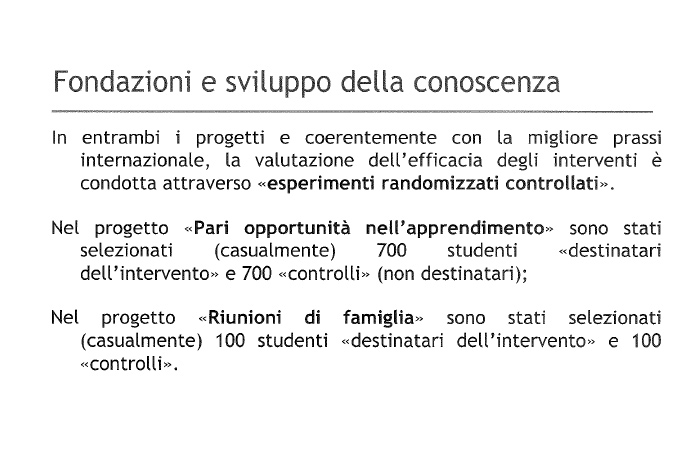

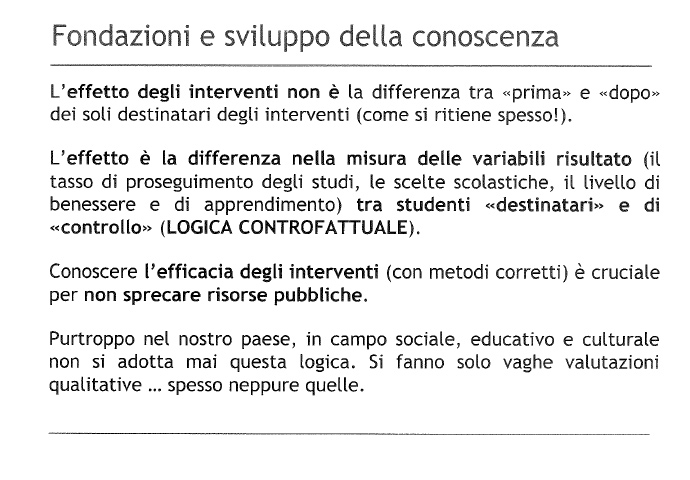

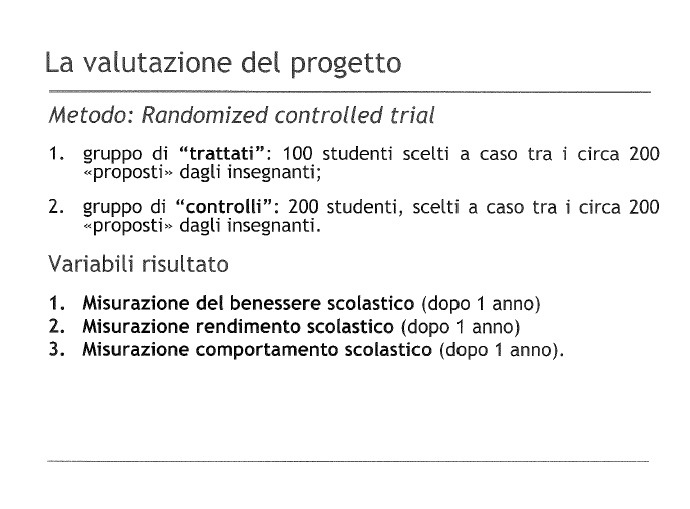

Coerentemente con l'approccio che vi ho esposto inizialmente – legato al fatto che non siamo capaci di risolvere i problemi, ma vogliamo capire cosa funzioni e cosa no –, entrambi i progetti sono realizzati utilizzando una metodologia di tipo sperimentale, che si chiama randomized controlled trial, una sperimentazione randomizzata controllata.

I ragazzi destinatari del trattamento sono selezionati a caso da un campione più ampio di soggetti che potrebbero beneficiare del trattamento stesso, in modo da avere contemporaneamente, da una parte, il campione degli studenti destinatari e, dall'altra, il campione degli studenti potenzialmente destinatari, ma casualmente non scelti, che rappresentano i controlli del nostro intervento. È quello che si fa normalmente quando si vuole valutare l'efficacia di un farmaco. Nessuno oserebbe mettere in vendita un farmaco che non sia stato testato con questa metodologia. Abbiamo applicato, per una delle primissime volte nel nostro Paese, quest'approccio anche in campo educativo, scolastico e sociale.

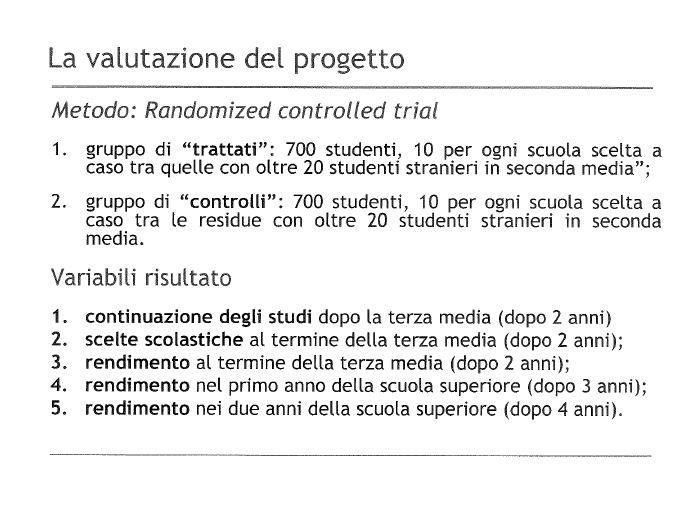

Nel caso del progetto sulle pari opportunità nell'apprendimento, rivolto agli studenti stranieri, i destinatari dell'intervento, gergalmente i «trattati», sono 700 studenti scelti a caso, in realtà scelti tra gli studenti di 70 scuole scelte a caso tra quelle che hanno in prima media almeno 20 studenti stranieri: scegliamo a caso i dieci con il miglior risultato del test INVALSI. I soggetti trattati appartengono alle altre 70 scuole tra quelle selezionate inizialmente che non sono state estratte casualmente.

Allo stesso modo, nel progetto «Riunioni di famiglia» chiediamo agli insegnanti di proporci un certo quantitativo di studenti potenziali destinatari dell'intervento e casualmente ne selezioniamo 100, mentre gli altri 100, dei 200 circa che ci sono segnalati, faranno un controllo. Immaginiamo, infatti, che l'efficacia del nostro intervento non sia leggibile, come spesso si fa, come differenza tra ciò che succedeva prima e ciò che succede dopo l'intervento. Sappiamo che, in realtà, molti altri fenomeni agiscono sui risultati che vogliamo ottenere, e quindi non siamo in grado di leggere gli effetti di ciò che facciamo, semplicemente come differenza tra prima e dopo. L'effetto misurato rigorosamente è la differenza tra ciò che succede negli studenti destinatari e ciò che Pag. 4succede negli studenti che fanno da controllo. Solo questo può essere rigorosamente ritenuto un effetto: si chiama di solito logica controfattuale, che è applicata sistematicamente in campo medico, ma quasi mai, ahimè, in campo sociale.

L'idea è fornire informazioni specifiche su ciò che funziona e ciò che non funziona, con metodi corretti per evitare di sprecare risorse pubbliche. Da questo punto di vista, anche un progetto che non abbia funzionato rappresenta un risultato interessante perché consente al policy maker di evitare di destinare risorse e interventi che abbiano già dimostrato di non essere efficaci. Purtroppo, nel nostro Paese questa logica è adottata molto poco. Ci si accontenta spesso di valutazioni qualitative e, talvolta, neppure di quelle.

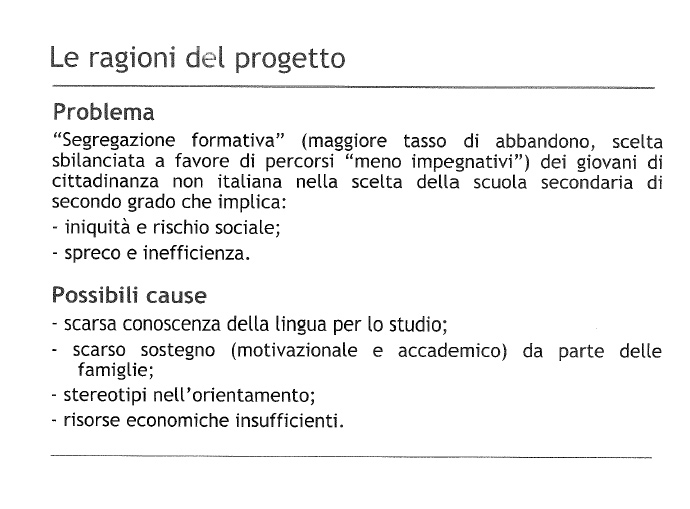

Mi concentro ora sul primo progetto, i cui destinatari sono gli studenti stranieri. Il problema che vogliamo affrontare è noto: gergalmente, si potrebbe definire una segregazione formativa degli studenti stranieri, che hanno un tasso di abbandono più elevato e compiono scelte scolastiche, quando passano dalla scuola media a quella superiore, spesso «meno impegnative», cioè scelgono maggiormente di frequentare gli istituti o i centri di formazione professionale rispetto agli istituti tecnici e ai licei.

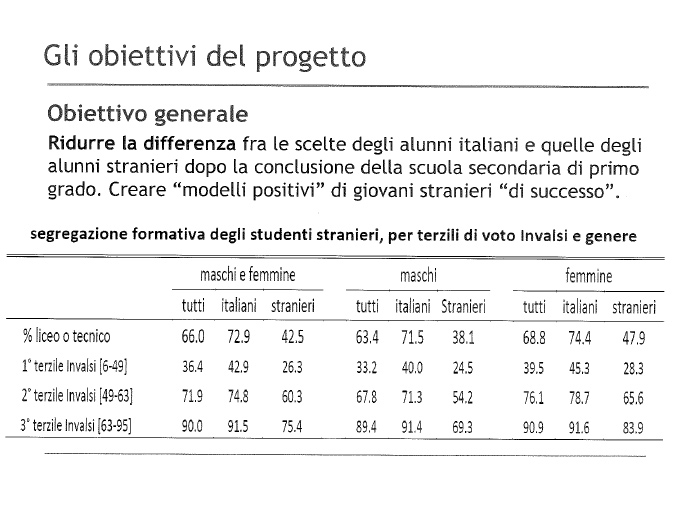

Purtroppo, questo avviene anche a parità di competenze. Nelle slide che ho depositato, ad esempio, è riportato un dato abbastanza visibile che riguarda il campione dei soggetti con i quali abbiamo a che fare: anche a parità di esito di testi INVALSI, le scelte degli studenti stranieri vanno molto di più nella direzione di studi meno impegnativi. Ciò vuol dire che non è un problema di capacità, ma le scelte sono influenzate da altri fattori. Abbiamo immaginato che potesse trattarsi di una scarsa conoscenza della lingua, di uno scarso sostegno di tipo motivazionale e accademico da parte delle famiglie – che spesso non hanno le competenze culturali e ricevono orientamenti stereotipati: gli esperti che abbiamo consultato ci hanno detto che spesso gli insegnanti, quando debbono dare il consiglio orientativo, se hanno di fronte uno studente straniero, tendono a dare suggerimenti meno impegnativi – e, ovviamente, di un problema economico, relativi al fatto che la famiglia dispone di risorse insufficienti, il che la induce a mandare i figli a lavorare prima.

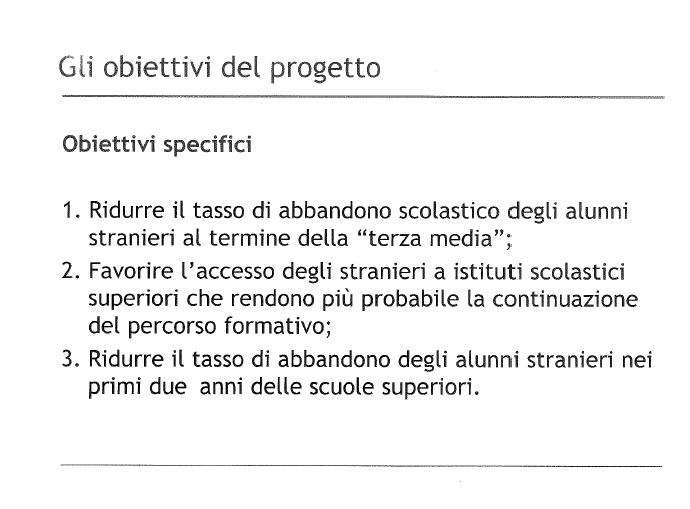

Su quest'ultimo campo la fondazione non ha modo di intervenire. Sui primi tre, come vi dicevo, abbiamo provato a farlo, con l'obiettivo generale di ridurre le differenze tra italiani e stranieri e, non ultimo, di creare modelli positivi di giovani stranieri di successo. Questa è la ragione per cui concentriamo l'intervento non sui ragazzi che sono nelle condizioni peggiori, ma sugli studenti stranieri potenzialmente migliori. Obiettivi specifici indispensabili per una valutazione controfattuale sono: ridurre il tasso di abbandono scolastico degli stranieri al termine della terza media; favorire l'accesso a istituti scolastici superiori che rendano più probabile la continuazione del percorso formativo anche in università; ridurre il tasso di abbandono degli studenti stranieri nei primi due anni delle scuole superiori.

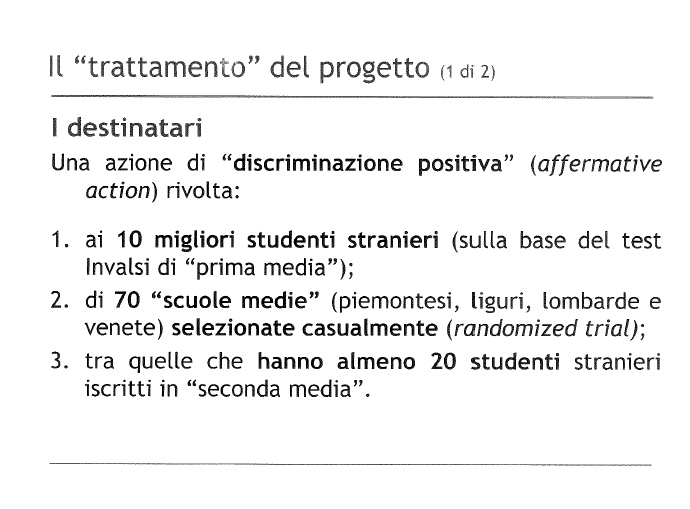

Per entrare più nel dettaglio sulla selezione, abbiamo scelto di destinare l'intervento ai 10 migliori studenti stranieri, selezionati sulla base del test INVALSI di prima media, di 70 scuole medie piemontesi, liguri, lombarde e venete, selezionate in maniera casuale tra tutte quelle che avevano almeno 20 studenti stranieri in prima media. Le altre 70 scuole che erano nella stessa condizione fanno da campione di controllo. Abbiamo stipulato un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'INVALSI e così otteniamo le informazioni per le valutazioni.

Le azioni sono quelle descritte: un rafforzamento dell'apprendimento della lingua italiana per lo studio in seconda e terza media (intervento svolto in orario extrascolastico); un supporto all'orientamento scolastico e vocazionale nei confronti sia degli studenti sia dei genitori; l'accompagnamento individuale e collettivo per gli studenti che passino dalla prima alla seconda superiore.Pag. 5

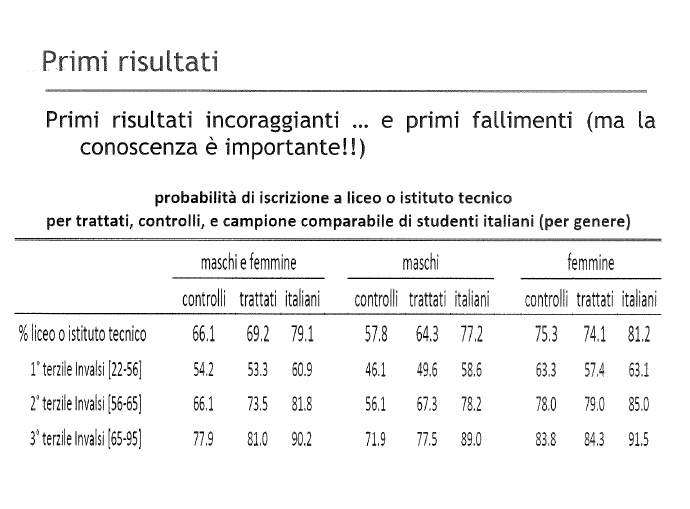

A pagina 14 del documento che ho depositato, si dà conto di un primissimo risultato. Dopo due anni dall'inizio dell'intervento abbiamo alcuni primi indicatori di efficacia della nostra azione. Confrontando gli studenti destinatari del trattamento con i controlli, emerge che la probabilità che gli studenti passati attraverso l'intervento avviato dalla fondazione si iscrivano a un istituto tecnico o a un liceo sale in maniera significativa rispetto a coloro che, invece, partivano nella stessa condizione e hanno rappresentato i controlli.

Per intenderci, tra i controlli, solo il 66 per cento si iscrive a un istituto tecnico e a un liceo; tra i trattati, quasi il 70 per cento. Questa differenza è particolarmente significativa e visibile nel caso degli studenti maschi. Ahimè, l'intervento sembra non funzionare sulle ragazze. Nel caso degli studenti maschi, si passa dal 58 al quasi 65 per cento, quindi si registra un aumento molto significativo e importante. Per le ragazze, non si ottiene questo stesso risultato.

Credo che una degli aspetti importanti della valutazione controllata sia ottenere luci e ombre in maniera altrettanto evidente. L'intervento sta dimostrando una prima efficacia su una parte della popolazione destinataria; sull'altra, ahimè, non funziona, ma questo è in sé un risultato importante.

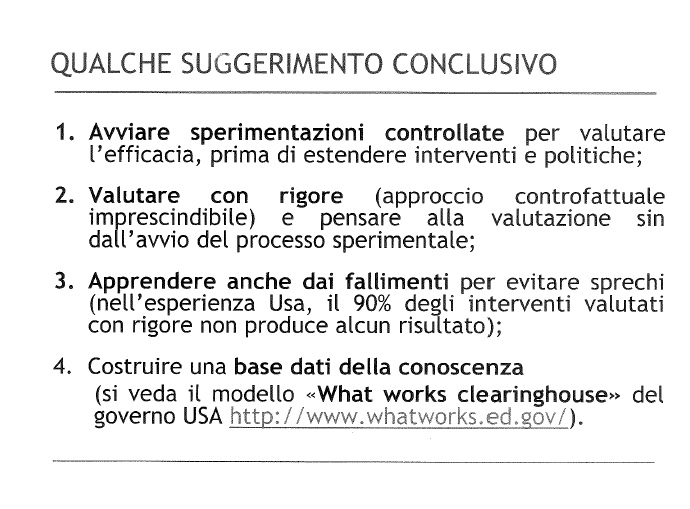

In conclusione, credo che valga la pena avviare sperimentazioni controllate per valutare l'efficacia, prima di costruire politiche nazionali. Vale la pena valutare con rigore, cioè usare un approccio di tipo controfattuale, inserendo le attività valutative direttamente all'inizio del concepimento del processo sperimentale. Occorre apprendere dai fallimenti, per evitare sprechi. Il sito promosso dall'amministrazione americana nel 2002, il What Works Clearinghouse, raccoglie ormai circa 90 esperimenti randomizzati fatti negli Stati Uniti e mostra che il 90 per cento degli interventi non ha alcuna efficacia. Credo che costruire dati basati sulla conoscenza sia molto importante e costituisca un modo per non sprecare le risorse.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Barbetta. Il suo intervento è stato molto interessante.

Do ora la parola al dottor Nobili, responsabile della struttura Sistemi e servizi formativi dell'ISFOL.

DOMENICO NOBILI, Responsabile Struttura sistemi e servizi formativi dell'ISFOL. Vi ringrazio dell'invito. L'ISFOL è l'ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che conduce per il Ministero indagini sui temi della formazione e del lavoro e realizza attività di assistenza tecnica.

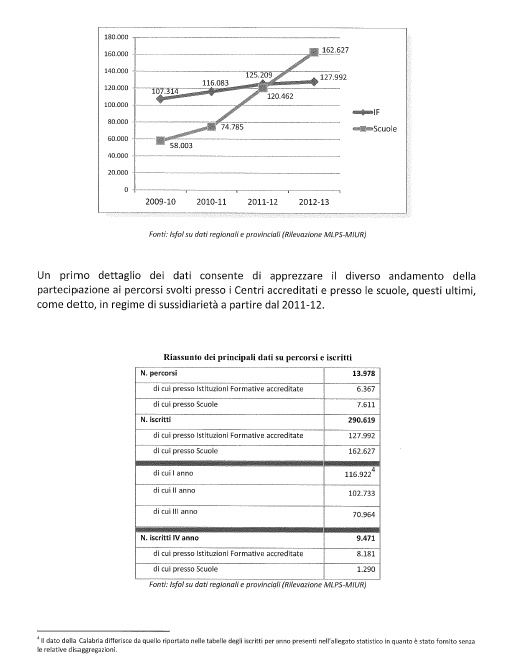

Come il collega, sarò molto sintetico. L'intervento che vogliamo proporvi oggi verte su una serie di indagini che abbiamo condotto negli ultimi anni in materia di dispersione scolastica e formativa e in materia di esiti formativi e occupazionali dei percorsi triennali di formazione professionale. C’è senz'altro un problema di numeri. Nel documento che avete diffuso sollevate correttamente la questione della carenza di dati disponibili, specialmente dalle anagrafi scolastiche. Noi misuriamo la dispersione solitamente con il benchmark comunitario, relativo agli early school leaver, che ci misura la quota dei 18-ventiquattrenni privi del titolo di studio di scuola media superiore, che corrisponde al quarto livello secondo l'European qualification framework (EQF). È chiaro che questa è una misura del tutto convenzionale, che si può utilizzare soltanto per effettuare paragoni tra Paesi diversi. Non è certo la misura che ci consente strategicamente di intervenire sul fenomeno della dispersione scolastica e formativa. Ci fornisce, infatti, un'informazione su fenomeni che ovviamente si sono prodotti molti anni prima. L'esperienza e la pratica ci insegnano che intervenire sulla dispersione già un anno o due anni dopo è molto difficile e complesso.

Purtroppo, l'ultima indagine che abbiamo condotto sulla popolazione dei dispersi è del 2011. Certo, serve capire quanti sono, ma anche dove e, soprattutto, chi. L'intervento puntuale contro il fenomeno della dispersione deve essere il più Pag. 6possibile personalizzato. Si tratta di situazioni critiche e, a parte la carenza di servizi, difficilmente riusciamo a cogliere il momento in cui le assenze cominciano e si accumulano.

Per anni abbiamo misurato il totale dei dispersi facendo una semplice sottrazione, cioè prendendo il totale della popolazione in età dai 14 ai 17 anni, sottraendo quelli iscritti a scuola, quelli assunti in apprendistato e quelli iscritti all'Istruzione e formazione professionale (IFP), la risultante era la quota dei dispersi. Parliamo di un numero assoluto mai variato negli anni.

Sempre con questo metodo di stima, quindi con ogni cautela, circa 110-115.000 ragazzi 14-diciassettenni, ogni anno, si trovano fuori dai percorsi formativi e scolastici. Ovviamente, sono concentrati al sud per il 42 per cento circa; la quota più grande è attribuibile alla regione Campania, che da sola rappresenta il 20 per cento del fenomeno. Anche la Lombardia ha una quota molto grande, ma semplicemente perché lì c’è più popolazione in età. In ogni caso, generalmente è un fenomeno caratteristico delle isole e del sud Italia. È lì che pesa di più ed è lì, purtroppo, che le anagrafi scolastiche sono più deboli.

Il fatto che ci siano esperienze virtuose nella provincia di Trento, di Bolzano, in Piemonte e in Friuli sulle anagrafi e sul controllo è molto importante, però è chiaro che, se non ci sono nelle regioni dove la dispersione è più forte, il problema rimane in tutta la sua drammaticità.

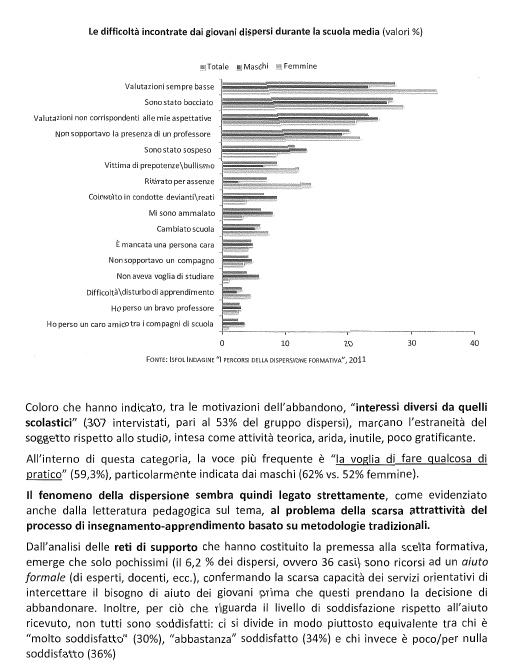

Siamo riusciti a raggiungere circa 600 dispersi e a intervistarli personalmente tramite più di 6-7.000 contatti. Come criterio generale, abbiamo scelto 6-7.000 ragazzi che avevano preso il voto più basso alle scuole medie nella presunzione che, probabilmente, quella fosse la fascia di età con la maggiore probabilità di abbandono. Di questi 6-7.000, ne abbiamo reperiti 600 e i risultati che abbiamo tratto sono molto interessanti da due punti di vista.

Innanzitutto, possiamo immaginare le caratteristiche sociodemografiche di questi ragazzi. Si tratta, ovviamente, di famiglie sostanzialmente a basso reddito, in cui, in genere, i genitori non hanno nessun titolo scolastico o ne hanno uno basso, e solitamente definiamo questa come l'area del disagio. Chiaramente, ci aspettavamo tale risultato.

Molto più interessante è stata un'analisi sulla dinamica, ossia relativa al momento in cui si presenta il fenomeno. Sostanzialmente, sono tre i momenti critici, tra cui il percorso delle scuole medie. Dei 179 ragazzi presi dal nostro campione di 600, che territorialmente è abbastanza rappresentativo, intervenuta la bocciatura durante i tre anni delle scuole medie, 124 hanno abbandonato completamente gli studi. Ciò significa che, su 100 ragazzi bocciati alla scuola secondaria di primo grado, il 70 per cento non termina gli studi. La prima componente su cui porre attenzione, dunque, è il percorso del primo ciclo di istruzione: è un evento che, evidentemente, segna nel profondo il giovane.

Un altro momento topico è il passaggio tra il primo e il secondo ciclo, cioè tra le scuole medie e le scuole superiori. Del nostro campione di 600 studenti, 245 non si sono propri iscritti alle scuole superiori né al liceo né agli studi tecnici professionali e neanche alle IFP. Al riguardo, si porrà un problema ulteriore quando si andrà finalmente a perfezionare il meccanismo delle anagrafi scolastiche. Queste persone sfuggono perché non si iscrivono proprio al secondo ciclo.

Il terzo momento critico è l'eventuale fallimento al primo anno delle scuole superiori: molti giovani che vi si iscrivono vanno incontro a episodi di insuccesso, magari una bocciatura, e qui siamo di fronte a un problema rilevante che riguarda la carenza di interventi di orientamento corretto. Molto spesso, quelli che escono dalle scuole medie si iscrivono a un percorso di studi inadatto alle loro attitudini, per il quale non sono assolutamente vocati, e quindi emerge innanzitutto un fenomeno di carenza di servizi di orientamento, che è piuttosto generalizzata.Pag. 7

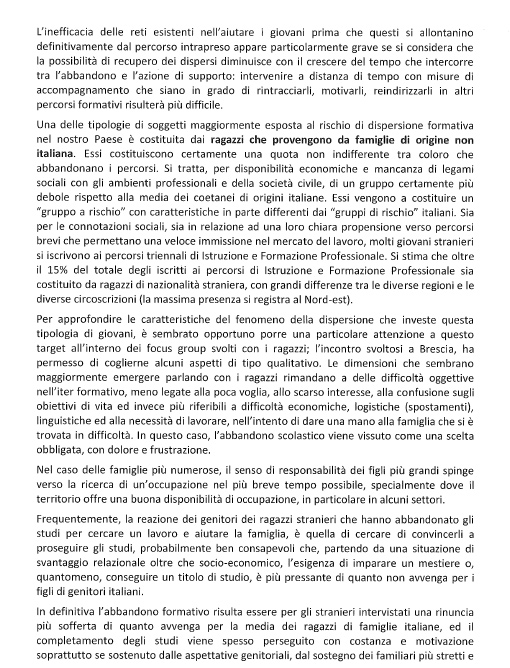

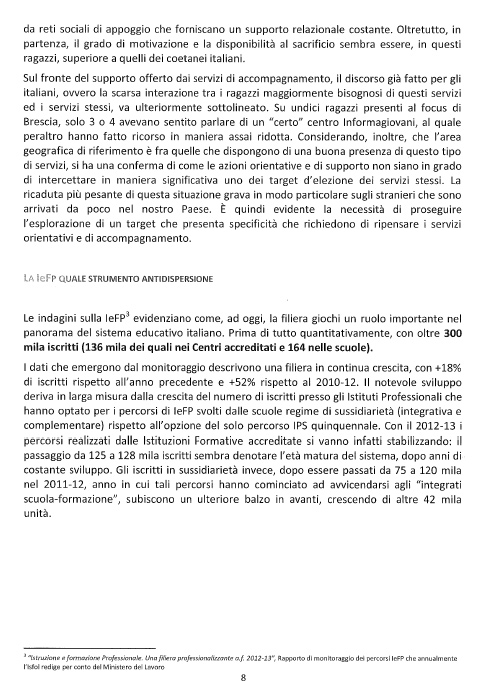

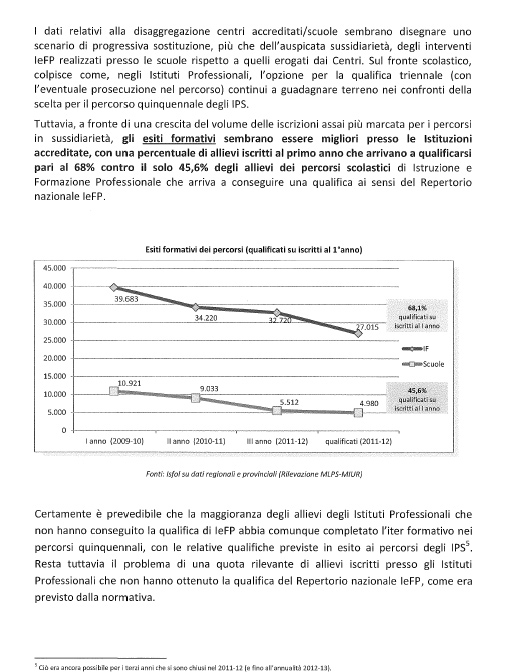

Questo fenomeno è ancora più grave con riferimento all'utenza degli immigrati, non solo per i giovani nati all'estero. Abbiamo notato che forse lo strumento antidispersione più efficace in questi anni è consistito, in realtà, nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Forse qualcuno di voi sa che sono percorsi triennali che portano a qualifica su un repertorio di 22 qualifiche: si possono seguire percorsi triennali di questo tipo sia presso le agenzie formative accreditate sia presso gli istituti professionali di Stato in regime di sussidiarietà integrativa o complementare, a seconda dei casi.

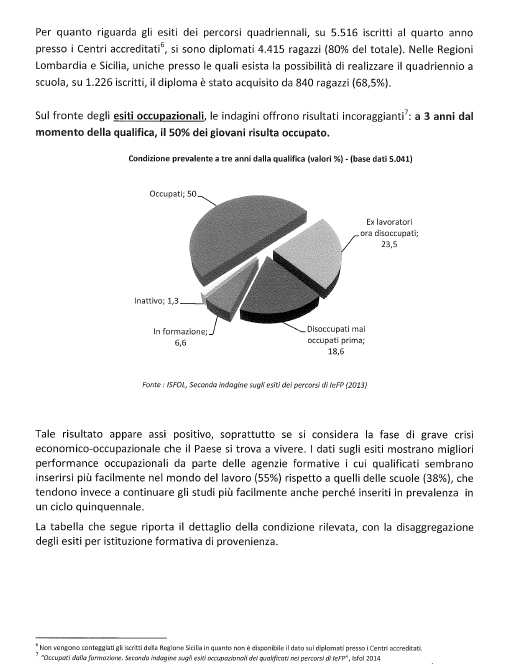

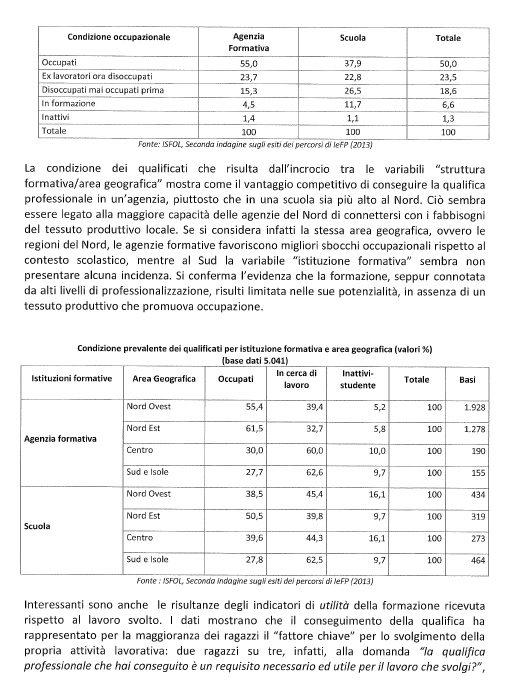

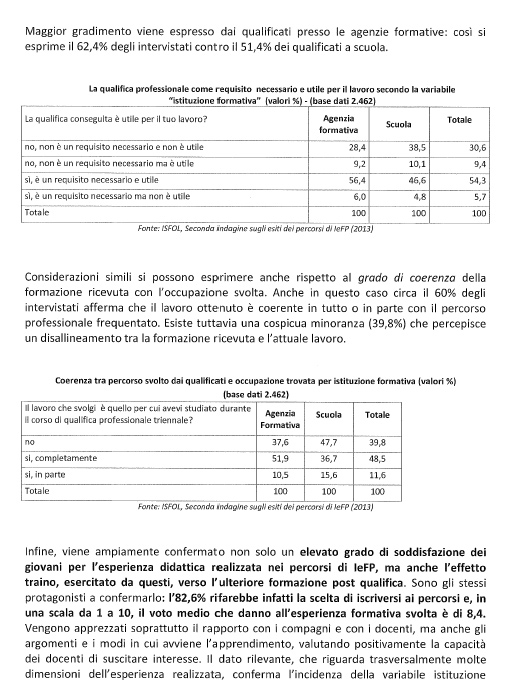

Sono stati raggiunti effettivamente risultati buoni, in termini sia di successo formativo, sia di esiti occupazionali. Una recente indagine campionaria ci dice che negli anni di crisi, il 50 del campione escusso risultava ancora occupato tre anni dopo il conseguimento della qualifica, mentre il 23 per cento aveva lavorato, ma si trovava in quel momento disoccupato.

Sia per la vocazione che ha sempre avuto la formazione professionale in Italia, con un'attenzione alla personalizzazione dei percorsi e a una vicinanza maggiore alle pratiche lavorative e professionali attraverso lo stage, sia per l'attenzione, in generale, a una metodologia didattica attiva diversa da quella che molti giovani rifiutano nei percorsi scolastici tradizionali, ci sembra di poter dire che in effetti il percorso di IFP potrebbe essere potenziato. Il fatto che sia svolto nelle agenzie formative o a scuola è indifferente.

Faccio, però, notare che il sistema di istruzione e formazione professionale in Italia è finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con 189 milioni di euro l'anno. Questo significa che, siccome l'ultimo monitoraggio indica 300.000 giovani sui percorsi, si tratta di 630 euro all'anno per corso utente, che effettivamente sono molto pochi. Il costo medio di un giovane a scuola è 7.000 euro l'anno: mi permetto, quindi, di notare che un investimento di 630 euro l'anno su un percorso professionalizzante antidispersione è esiguo.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Nobili. Do subito la parola alla dottoressa Pompei, responsabile del servizio dell'integrazione migranti della comunità di Sant'Egidio.

DANIELA POMPEI, Responsabile Servizio integrazione migranti della Comunità di Sant'Egidio. Fin dai suoi inizi, nel 1968, la comunità di Sant'Egidio ha considerato prioritaria l'educazione dei bambini, particolarmente di quelli poveri. La scuola o le scuole della pace sono i luoghi che hanno accompagnato questi bambini verso un'educazione più ampia.

Uno dei tratti che caratterizzeranno le scuole della pace è l'amicizia personale, ma il secondo pilastro fondamentale è il sostegno alla scolarizzazione e all'alfabetizzazione, quindi all'educazione alla solidarietà e all'amicizia tra chi è diverso.

La comunità di Sant'Egidio gestisce in molti Paesi del mondo, circa settanta, le scuole della pace, che in Africa o in Asia sono quasi l'unica esperienza di istruzione; in Italia, invece, è evidente che nelle grandi città come Roma, Napoli, Milano, Genova, Catania, Palermo, Padova, Firenze, costituiscono un supporto, come avviene anche in tantissime città più piccole. Nel mondo, più di 15.000 bambini frequentano le scuole della pace. In Italia, sono molto numerosi.

Vorrei soffermarmi su un aspetto del tema della dispersione scolastica che riguarda i minori stranieri, figli di cittadini stranieri, che giungono nel nostro Paese. C’è una differenza nel percorso scolastico tra coloro che giungono per ricongiungimento familiare e coloro che nascono in Italia.

L'altro punto su cui vorrei focalizzare l'attenzione è il tema dell'istruzione nei confronti della minoranza Rom. Ho letto i dati sulla dispersione, a partire da quelli depositati presso la Commissione, quindi non torno sull'argomento se non per sottolineare che l'Italia è uno dei Paesi che, a livello europeo, ha un'altissima dispersione scolastica. Bisogna interrogarsi su tale fenomeno.Pag. 8

Quasi il 23 per cento di tutti i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia è costituito da minorenni. Da una parte, questa è una buonissima notizia, ma per farla divenire una buona notizia anche dal punto di vista dell'inserimento scolastico c’è un cammino da percorrere.

Dove abbiamo incontrato i problemi ? Il primo grande problema è il nodo dell'insegnamento della lingua italiana, L2. La comunità di Sant'Egidio affronta moltissimo il discorso della L2 con i cittadini adulti: questo è un punto di forza per favorire l'integrazione. Negli ultimi anni, però, le nostre scuole di lingua per adulti hanno cominciato a popolarsi di minori, di adolescenti: gli insegnanti delle scuole medie ci chiedevano di seguirli nel pomeriggio per lo studio della lingua italiana.

Questo tema dovrebbe essere strutturato: occorrerebbe che tutto il Paese, dal nord al sud, riuscisse a pensare e a strutturare una forma di insegnamento, di supporto della lingua italiana per chi si iscrive nella scuola primaria. Evidentemente, alle scuole elementari è più semplice, ma la vecchia scuola media è l'altro punto nodale.

Quanto alle proposte, bisognerebbe prevedere su tutto il territorio corsi specifici pomeridiani di lingua italiana L2, tenuti dagli insegnanti, una o due volte a settimana, nei giorni precedenti l'inizio delle lezioni, i primi giorni di settembre, nonché corsi intensivi per i ragazzi che si inseriscono nel percorso, nei giorni immediatamente successivi alla chiusura, tra il 6 e il 30 giugno, e durante tutto l'anno.

La seconda proposta è quella di istituire corsi di aggiornamento per gli insegnanti per l'insegnamento della L2, che necessita di conoscenze particolari. Quest'anno abbiamo ricevuto la richiesta di alcune scuole superiori di Roma, del primo e del secondo anno, i cui presidi ci hanno chiesto di tenere come volontari corsi di lingua nel pomeriggio per gli studenti.

Procedo molto velocemente con le proposte. Innanzitutto, recupero del ritardo scolastico attraverso corsi di sostegno finalizzati. Quello usato dalla Comunità di Sant'Egidio è un approccio induttivo: si analizza il problema e si comincia a trovare la soluzione, dopodiché la si porta a modello. Abbiamo chiesto ad alcuni volontari, insegnanti in pensione, di fare ripetizioni private ai giovani adolescenti per far loro recuperare quel gap iniziale. Esperienze molto positive si sono avute in alcune associazioni a Torino; noi svolgiamo tali attività a Roma.

L'altro discorso su cui si fonda il ritardo dei bambini stranieri è l'inserimento nelle classi corrispondenti all'età anagrafica dell'alunno. Allo stato attuale, anche se la legge prevede solamente un anno di differenza per l'inserimento scolastico, nella realtà di Roma vi sono almeno due o tre anni di differenza. Dai dati emerge chiaramente il ritardo.

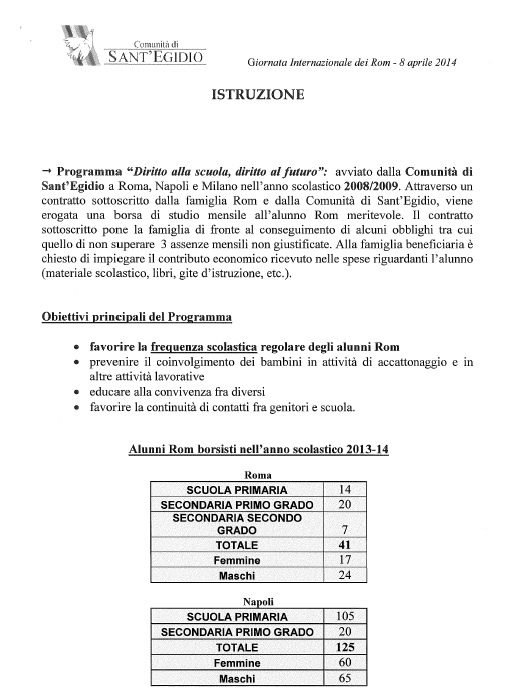

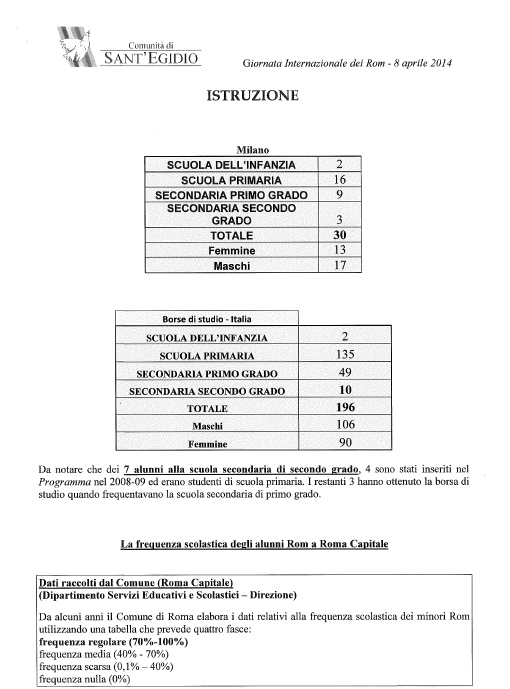

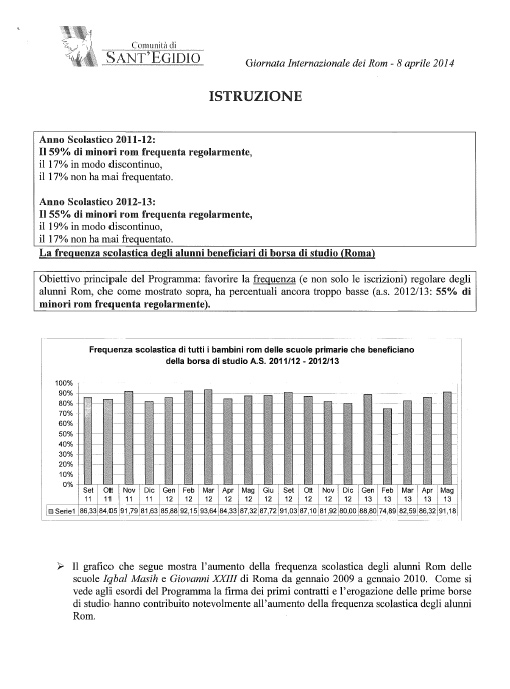

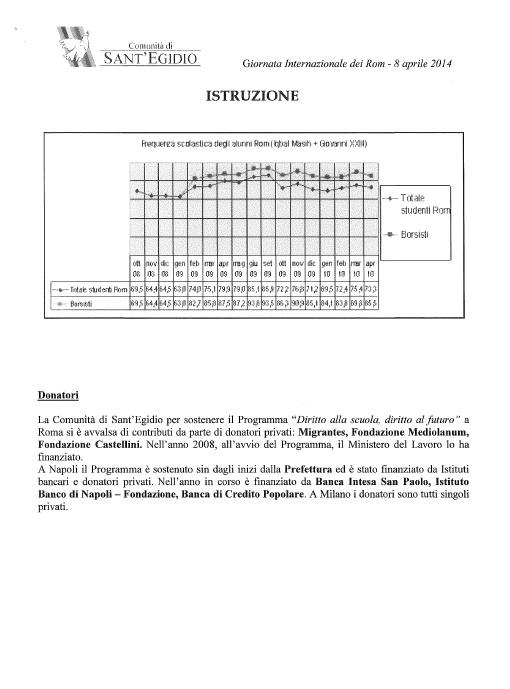

Inoltre, è necessaria la prevenzione precoce degli abbandoni. Migliorare la raccolta e monitorare i dati è molto importante. Con il progetto «Diritto alla scuola, diritto al futuro», abbiamo cominciato a chiedere agli insegnanti di alcune scuole una progettazione specifica per alcuni bambini Rom. La grandissima difficoltà consiste nel registrare la frequenza, non l'iscrizione scolastica. Bisogna valorizzare in tutti i modi le collaborazioni con il mondo del volontariato e del terzo settore.

L'altro tema legato alle anagrafi è che da qualche anno non si registra più o non si verifica più il momento in cui le iscrizioni avvengono. Prima dell'inizio dell'anno scolastico tutte le anagrafi dei municipi non inviano più alle scuole il registro dei residenti per verificare se siano stati iscritti a scuola. Per i bambini stranieri questo rappresenta un problema molto serio: è un tema che molti anni fa si registrava in Italia e che non esiste più. Sarebbe quasi il caso di riprenderlo e di mutuare vecchi strumenti che hanno permesso all'Italia di uscire dall'analfabetismo.

Non ho fatto in tempo a parlare del problema dei Rom, ma ho depositato il progetto, che è molto significativo.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Pompei anche per questa relazione, che offre un'angolazione diversa, ma sempre molto interessante.

Do ora la parola alla dottoressa Viviana Castelli, presidente dell'Associazione nazionale STEP-net Onlus. Accompagnano la dottoressa Castelli la professoressa Maria Assunta Zanetti e la dottoressa Roberta Renati.

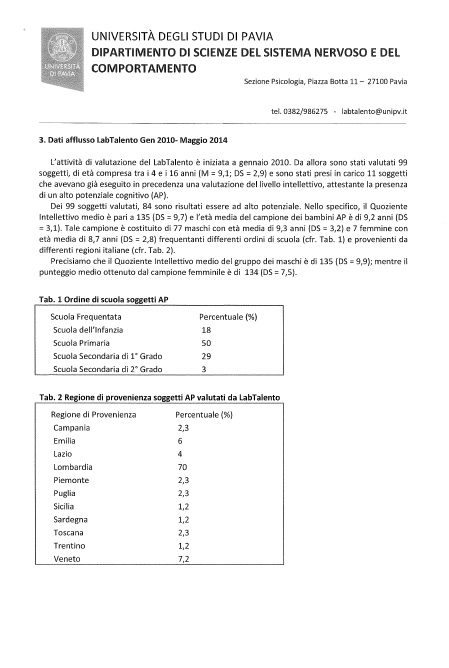

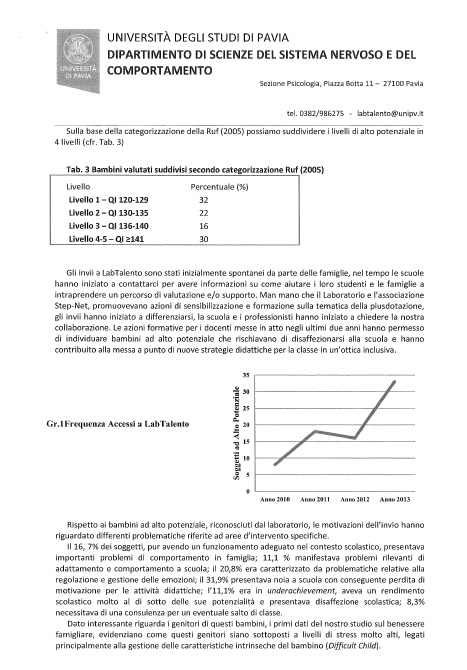

VIVIANA CASTELLI, Presidente dell'Associazione STEP-net Onlus. Ringrazio la Commissione per averci invitato. I miei accompagnatori sono la professoressa Zanetti, docente di Psicologia presso il dipartimento di psicologia dell'Università di Pavia e direttore del LabTalento, che si occupa di ragazzi e studenti ad alto potenziale cognitivo; la dottoressa Roberta Renati, psicoterapeuta e direttore del centro Phronesis, il nostro supporto clinico per l'associazione.

Prima di affrontare la tematica, tengo a dire che la presenza di tali persone è fondamentale per l'associazione. Da quando siamo nati, due anni e mezzo fa, il nostro lavoro è stato molto intenso. Il lavoro è nato dall'esigenza delle famiglie dei genitori dei bambini ad alto potenziale, che sono arrivati in primis al laboratorio della professoressa Zanetti, nato purtroppo soltanto nel 2009, unica realtà universitaria italiana pubblica che si occupi di questo argomento e svolga attività di ricerca, valutazioni e raccolta di dati. Tutti i genitori che sono arrivati a questo laboratorio ci sono arrivati in condizioni veramente disastrose, con percorsi personali, dei propri figli e delle proprie famiglie, di grande sofferenza e con grandi problematiche.

Purtroppo, ho poco tempo. Ho depositato tre memorie. Sono separate di proposito, per far capire il nostro lavoro in rete e quanto serio sia l'intervento che stiamo tentando di svolgere sul territorio. Noi genitori, qui a rappresentare questi percorsi, possiamo testimoniare sulla pelle dei nostri figli ciò che trovate nella rete, in tantissimi estratti, nel programma che ci avete inviato, nelle indicazioni della Commissione, del MIUR, ma anche nelle indicazioni del Parlamento europeo, che dal 1994 chiede a tutti gli Stati membri di occuparsi di questa tematica per tutti i risvolti drammatici che possono evincersi.

Prima di entrare nel drop out, voglio parlare di miti e pregiudizi ancora presenti in Italia a livello delle istituzioni, della società e, purtroppo, della scuola. I bambini ad alto potenziale cognitivo hanno peculiarità che li contraddistinguono, non sono gruppi omogenei: ognuno di loro è diverso e particolare, pur avendo caratteristiche molto simili, per alcuni aspetti comportamentali ed emotivi. L'altro valore che hanno in comune è un quoziente intellettivo superiore alla norma secondo gli standard, ma questo non è l'unico dato che ci interessa. Insieme a questo dato, che è un mero numero, c’è l'intero vissuto di un bambino che non riesce a essere riconosciuto ed è invisibile per il mondo della scuola. Spesso è invisibile ai suoi stessi genitori che, non avendo formazione per affrontare un figlio così, si affidano agli esperti della salute e della scuola: in mancanza, però, di una letteratura e di una cultura in Italia sull'argomento, nell'identificazione di questi bambini purtroppo si compiono errori gravissimi.

Spesso, infatti, essi sono identificati come bambini con iperattività, spettro autistico o autismo, disturbi dell'apprendimento, laddove in realtà il loro pensiero divergente, le loro capacità cognitive che si relazionano e si esplicano, come anche le loro modalità di apprendimento, sono completamente diverse da quelle degli altri ragazzini.

All'interno di questo discorso, in generale gli insegnanti e gli esperti della salute hanno il mito e il pregiudizio che tali ragazzini, poiché hanno queste capacità cognitive, sanno farcela da soli, adattarsi alle situazioni, riescono a modulare e gestire la propria emotività, sono sempre al massimo delle performance, e quindi non hanno problemi di nessun tipo e non avrebbero problema nella disaffezione scolastica e del drop out. Non ci sono, purtroppo, studi che identifichino numericamente Pag. 10questo tipo di problematica relativa ai ragazzi ad alto potenziale. Noi ci siamo avvicinati al laboratorio. Alcuni studi non sono validati completamente all'estero, ma in una delle memorie ne trovate citato uno che contiene alcune analisi: in realtà, questi ragazzini sono ad alto fattore di rischio di sottorendimento e abbandono scolastico. È proprio il fatto di non essere individuati con le loro peculiarità e con i loro bisogni educativi specifici e di non ricevere interventi di supporto dal punto di vista emotivo e relazionale che spesso li emargina dal gruppo, tanto quanto emargina i loro genitori. Spesso, essi non trovano gli stimoli necessari e la motivazione per proseguire gli studi, hanno un'ipersensibilità spiccata e fanno fatica a mantenere costante la motivazione. Ovviamente, tutto questo, legato alle loro caratteristiche peculiari, è la causa principale della dissincronia tra lo sviluppo emotivo e quello cognitivo. Questo fenomeno crea al loro interno grossi disagi psicologici. Se non giustamente supportati, sia scolastico a livello e della didattica, sia nella famiglia e nel mondo della società esterna, nelle istituzioni, questi ragazzi purtroppo spesso prendono percorsi deviati, che li allontanano e fanno sì che essi utilizzino stupefacenti o alcol o assumano comportamenti antisociali e devianze borderline, con conseguenti suicidi e problemi relazionali molto seri.

Nelle nostre memorie facciamo riferimento anche a un testo che è pubblicato stato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 marzo 2013, redatto dal CESE (Comitato economico e sociale europeo). A noi ha fatto impressione che fosse stato il CESE a redigere questo documento. Forse, alla luce del disagio economico, sociale, culturale e valoriale che stiamo vivendo in Italia e nella nostra amata Europa, dove dobbiamo essere protagonisti e attori, anche in vista di tutte le indicazioni di Europa 2020, si deve indagare sulla problematica della disaffezione scolastica e del recupero di questi studenti, abbassando la media al 10 per cento: in Italia, anche se il dato medio si aggira intorno al 17,8 per cento, come la professoressa Zanetti mi ha confermato anche oggi, in alcune situazioni la disaffezione e l'abbandono superano anche il 20 per cento. Purtroppo, all'interno di tale dato ci sono moltissimi dei ragazzi ad alto potenziale, per i quali la situazione è ancora più drammatica. Oltre a subire, infatti, il percorso che vi ho spiegato brevemente, ma che potete immaginare quanta fatica e quanto dolore comporti, questi ragazzi, ricompresi in quel dato, non mettono a punto il dono che la natura ha dato loro.

Per noi genitori è fondamentale che gli esperti, che hanno costruito con noi questa rete, ci supportino, avendo già fatto esperienza sul territorio a suo tempo. Crediamo che, affinché qualsiasi bambino e studente possa esplicare le proprie capacità e potenzialità, qualunque sia la sua connotazione e collocazione nella curva dell'intelligenza – che a noi non interessa così tanto –, sia dovere di ogni Stato, per il futuro della costruzione di un nuovo mondo, che ogni individuo possa trovare il suo posto, possa realizzarsi, soddisfarsi e trovare il proprio benessere. Questi studenti rappresentano il 5 per cento della popolazione scolastica, ossia ve n’è uno per classe. Credo che sia un'ingiustizia non poterli considerare, riconoscere, individuare e inserire in un discorso di individuazione, prevenzione, sostegno e indirizzamento verso la loro collocazione per il futuro.

In relazione alle nostre proposte, che ovviamente partono da un'alleanza tra scuola e famiglia, come potete ben immaginare, nello specifico vi cito l'ultimo paragrafo della nostra relazione, che spero leggerete. Mi permetto, infatti, di dirvi che all'interno abbiamo inserito un capitolo con alcuni stralci di storie vere pervenute al nostro sito. Come io, da presidente, le ho lette con grande riservatezza e coinvolgimento emotivo, spero facciate anche voi, dimostrando la medesima sensibilità nel rispetto di queste famiglie che hanno avuto fiducia in noi e ci hanno raccontato queste storie dolorose.

Gli studenti ad alto potenziale, a causa delle proprie caratteristiche peculiari, risultano soggetti a rischio di sottorendimento Pag. 11e abbandono scolastico, fallimento personale, perdita di autostima, disagi psicologici, devianze, comportamenti antisociali. Il pregiudizio che li vuole immuni da tali problematiche, che porta a ritenere che un alunno plusdotato possa sempre cavarsela da solo e avere successo e debba sempre essere al massimo delle sue performance, aumenta la loro vulnerabilità, che dipende anche, ma non solo, da condizioni socio-economiche, culturali, etniche e ambientali, ma principalmente dalla loro natura intrinseca, che è anche genetica. Per questo sono sottoposti a un altro fattore di rischio.

La situazione può risultare ancora più seria, come ha rilevato la dottoressa Pompei. Ho ascoltato con molto interesse l'audizione svolta presso la Commissione il 3 giugno scorso, in cui si è parlato anche dei Rom e del fatto che il bambino o il ragazzo plusdotato vive a volte in contesti degradati e poco protettivi, anche dal punto di vista socio-economico. Mi viene in mente anche l'audizione del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Virgilio 4 di Scampia. In merito a quella situazione, il problema per noi è doppio: non riusciamo a raggiungere questi ragazzi e queste famiglie, né per dare supporto né per fornire aiuto, che chiediamo, quindi, alle istituzioni.

Le nostre strategie riguardano la prevenzione, quindi un'individuazione precoce del fenomeno, attraverso azioni di screening. Abbiamo già attuato un progetto e stiamo cercando di validare alcune scale di valutazione. Avremo i risultati a fine ottobre, attraverso insegnanti che hanno utilizzato queste scale, tra l'altro adattate al contesto italiano: l'università, quindi, ci serve anche per dare un valore scientifico a quanto stiamo dicendo.

Un altro aspetto che ci preme sottolineare riguarda il fatto che tutti gli interventi che poniamo in essere sono sotto la supervisione scientifica e clinica dell'ente universitario e della fondazione con cui siamo in rete e in partnership. Tutte le azioni, come quelle di validazione, avvengono contestualizzando la strumentazione al contesto italiano. Non si prende un test e una strumentazione all'estero, la si traduce e la si applica: bisogna, infatti, contestualizzare il luogo in cui vivono i ragazzi rispetto alle condizioni cui facevo riferimento. Occorre quindi puntare sulla validazione delle strumentazioni valutative e sull'istituzione di un protocollo standard nazionale della valutazione. Le famiglie, quando sono disperate, cercano una risposta ai disagi dei propri figli e possono incappare in strumentalizzazioni, in quanto le valutazioni non sono fatte come dovrebbero e sono molto costose. Questo vale anche per le famiglie disagiate alle quali facevo prima riferimento.

Serve una formazione specifica sulla tematica, all'interno dei corsi di laurea in scienze della formazione e psicologia. Partiamo, infatti, a monte: se un insegnante, uno psicologo, uno psicoterapeuta o un neuropsichiatra non conosce questa tematica e non conosce i rischi che comporta, come può indirizzare un bambino o una famiglia a un percorso di supporto e sostegno ed evitare una serie di problematiche che si traducono anche in costi sociali, economici, non solo in costi di vite umane ?

Servono una formazione specifica sulla tematica degli esperti professionisti, supporto clinico al disagio scolastico e sociale e, come ribadisco, anche un supporto ai genitori. Posso assicurarvi, infatti, che educare e far crescere un ragazzino con questo tipo di caratteristica è un'impresa veramente immane. Crescere un figlio è già difficilissimo, e ragazzi di questo tipo sono veramente sfidanti, particolari, difficili da gestire, oppositivi, contestatori e molto difficili anche da comprendere.

Rispetto alla didattica, bisogna individuare la funzione etica dell'insegnamento, quindi vogliamo che sia riconosciuta una missione professionale. Chiediamo a gran voce la formazione in servizio obbligatoria e la riqualificazione delle competenze dei docenti. Il patrimonio dei nostri docenti non basta: abbiamo incontrato dirigenti e docenti volonterosi e molto devoti al loro lavoro, ma tutta la loro esperienza va Pag. 12riqualificata all'interno di una nuova lettura didattica e con nuove strumentazioni professionali.

Serve il rinnovamento della didattica, che vorremmo fosse applicata, come secondo tutte le indicazioni che date anche voi nelle vostre relazioni; modelli didattici flessibili e inclusivi, ma personalizzazione degli apprendimenti. Serve il rinnovamento dell'ambiente di apprendimento, la dotazione di strumenti tecnologiche, aule e laboratori, dove si può applicare la didattica del fare, e l'orientamento, che per i nostri ragazzi è ancora più pericoloso che per tutti gli altri. Avendo, infatti, competenze molto ampie, ma non sapendole incanalare, non sapendole neanche esprimere, essi fanno fatica a trovare la loro strada se non sono supportati e orientati nel modo più giusto.

Serve anche il lavoro in rete tra gli insegnanti e gli Istituti per la cultura e il sociale (ICS) di uno o più territori. Anche nella memoria depositata dalla professoressa Zanetti è contenuto un esempio delle scuole in rete, un progetto che si chiama «La scuola educa al talento», in cui abbiamo sperimentato che questo tipo di approccio migliora l'ambiente e anche il rapporto docente/studente, che è un altro fattore di prevenzione importantissimo rispetto alla disaffezione scolastica.

Se mi permettete, vorrei concludere con una frase. Ho cercato di spiegare brevemente anche l'importanza del supporto scientifico, ma sono una mamma e un genitore e questa è la frase che, da quando siamo nati, ci accompagna. Vorrei leggervela e dedicarla a ogni bambino che spero di poter aiutare con il nostro lavoro.

«Essere genitore di un bambino dotato è un po’ come vivere sulle montagne russe. A volte si sorride, a volte si resta senza fiato. A volte si ride e a volte si urla. A volte lo sguardo è pieno di meraviglia e di stupore. A volte si è agghiacciati, a volte si è orgogliosi. A volte il percorso è così snervante che non si può far altro che piangere».

Vi ringrazio e spero che veramente possiate riconoscere il nostro contributo, perché l'esigenza di queste famiglie e di questi bambini è un problema che non potete più sottovalutare.

PRESIDENTE. Ringrazio la signora Viviana Castelli.

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, il professor Barbetta, il dottor Nobili, la dottoressa Pompei e la dottoressa Castelli, che ci hanno offerto prospettive molto diverse, che ci fanno comprendere la complessità del problema della dispersione scolastica.

Purtroppo, non abbiamo tempo per la discussione. Leggeremo però con attenzione le memorie depositate. La vostra presenza è stata molto importante per noi. Vi ringrazio a nome di tutti i commissari.

Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dal professor Gian Paolo Barbetta (vedi allegato 1), dal dottor Domenico Nobili (vedi allegato 2), dalla dottoressa Daniela Pompei (vedi allegato 3) e da Viviana Castelli (vedi allegato 4).

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

Pag. 13ALLEGATO 1

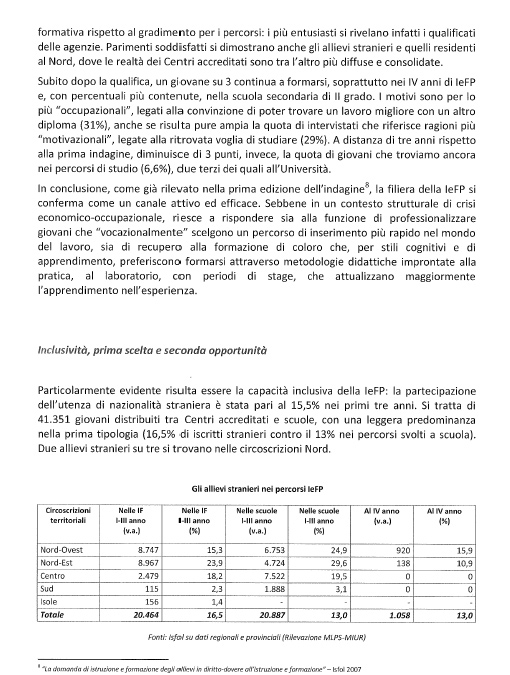

ALLEGATO 2

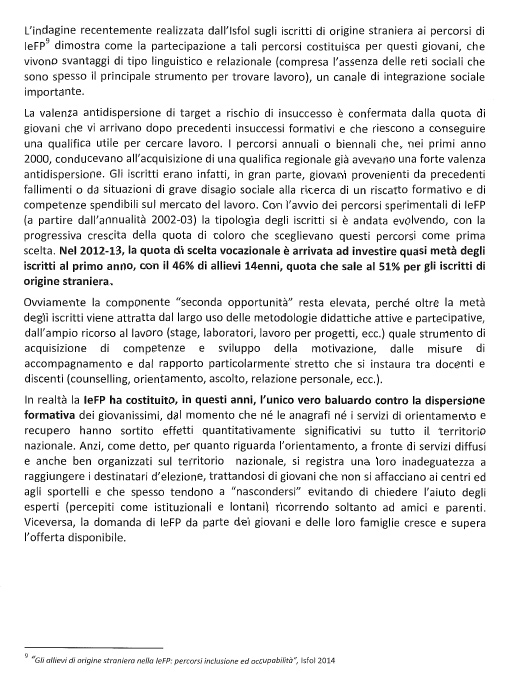

ALLEGATO 3

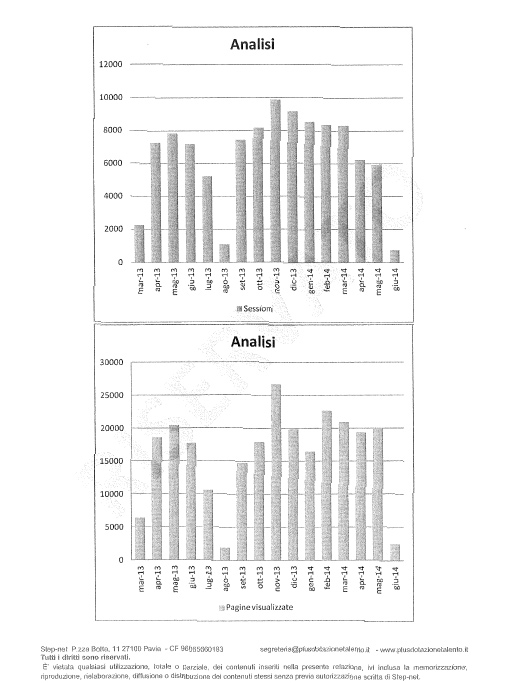

ALLEGATO 4